機関誌『水の文化』68号

川と果実

川が運んだ肥沃な土から

──幻の洋ナシ「ル レクチエ」と輪中地帯

新潟市南区の白根(しろね)地区は、江戸時代から果樹栽培が盛んで、新発田藩主にナシを献上した記録もある。ここは日本有数の大河・信濃川とその支流・中ノ口川に挟まれた氾濫原(はんらんげん)だが、それを逆手にとってナシや西洋ナシを育ててきた。ベテラン農家と若手農家、それぞれの姿を追う。

信濃川左岸の堤外地に設けられた白根地区のナシ畑

洪水による土壌で100年枯れないナシ

河川敷に「ル レクチエ」のナシ畑が広がる。新潟市南区大郷(だいごう)。すぐそばを流れるのは信濃川だ。西洋ナシ(洋ナシ)といえば「ラ フランス」が有名だが、ル レクチエはとろけるような甘味と芳醇な香りが特長の、知る人ぞ知る「幻の洋ナシ」。ル レクチエは日本の洋ナシ生産面積のわずか約8%だが、そのうち新潟県の生産が80%を超えている。

長谷川果樹園の園主、長谷川英昭さんが説明してくれた。

「4月の開花期になると手作業で5本の雌しべに一つずつ花粉を乗せていく受粉作業が始まります。寒すぎると雌しべから蜜が出にくく、強風が吹くと花粉が飛ばされ受粉が悪い。果実の出来は、開花時季の天候に大きく左右されるんです」

それにしても、堤防の内側の河川敷にある果樹園は、川の増水による被害を受けないのだろうか。この地域は信濃川と中ノ口川に挟まれた、堤防で家屋が守られている輪中(わじゅう)地帯。古くからよく水害に襲われた。江戸時代初期から大正時代半ばまでの311年間に106回の破堤が記録されている。

「今でも10年に一度は、破堤こそしないものの大きな洪水があります。もともとナシは水に強い作物です。木が完全に水没しても、流れ水のなかにいるうちは木自体は傷みません。昭和の末に冠水したことがあり、その年の果実は売り物になりませんでしたが、翌年からは普通に栽培できました」

英昭さんの曽祖父の時代からナシをつくっていた長谷川果樹園。100年前の「二十世紀」の古木が今も現役だ。

「これは洪水のおかげでもあるんです。上流から肥沃な土砂を運んでくれる。5mくらい土を掘っても土質が変わらず、上の幹と同じくらいの長さの直根が生えています。それが枯れないから長持ちするんでしょうね」

「追熟」した出荷時期がお歳暮シーズンに

越後平野のほぼ中央部にあたる輪中地帯の白根郷(しろねごう)(市町村合併により新潟市南区の一部となった旧・白根市)では、二つの河川がもたらす肥沃な地質を利用し、江戸中期からモモやナシが栽培され、舟運で近郊地に流通されていた。

信濃川の氾濫による水難を軽減するため、下流で分水し海に流す計画は江戸中期からあったが実現しなかった。1896年(明治29)、越後平野全域が泥の海と化した「信濃川大洪水(横田切れ)」を機に計画が再燃。1909年(明治42)から12年の歳月をかけ「東洋のパナマ運河」とも呼ばれた大事業「大河津分水(おおこうづぶんすい)」が完成した。

これによって大規模な水害が減り、白根郷では米、野菜、果樹を組み合わせた農業経営が進められた。堤防外でナシを栽培していた大郷地区では、河川敷を活用する安定したナシ栽培が可能となり、白根郷でもっとも収量を増やした。

1902年(明治35)、白根郷茨曽根(いばらそね)村の農家、小池左右吉(さゆうきち)はナシの販路調査のためウラジオストクに渡航し、洋ナシに出合った。これを栽培し輸出すれば高く売れると、原産地フランスから34品種の苗木を取り寄せて栽培を始めた。しかし栽培が難しいので増殖には至らず、その後は各農家が自家用として1本ずつ植えている程度にとどまった。

はるか時代が下って1981年(昭和56)。食べるとおいしい洋ナシの商品化に再挑戦する人たちがいた。その「白根市西洋梨研究会」(以下、研究会)を立ち上げたのが長谷川さんだ。

「会員が14人。本気になってもらうため10a(約1000m2=1反)以上つくるのを条件としました。皆さん一生懸命でしたよ」

数ある品種を試したが、結果的に残ったのが、収穫までの期間が長い晩生種のル レクチエ。明治期の導入時、10月中旬〜下旬の収穫時には実が硬くて甘くなかったが、甕に入れたままにして正月に食べてみたら柔らかで甘い。デンプン質が糖分に変化する「追熟(ついじゅく)」の過程を経るとおいしくなることを偶然発見していた。

保管して追熟し食べごろの出荷時期が、ちょうどお歳暮シーズン。贈答用の高級果実として商品化できると研究会では考えた。しかも、日本ナシは8月、ル レクチエは10月と収穫時期が重ならないのも好都合だった。

ただし、長い生育期間に応じて防除(病害虫などの予防と駆除)の回数も多い。日本ナシと病気の種類も原因も違い手探りが続いた。苗木から実をつけるまで5〜6年、量がそろうのにさらに3〜4年かかったが、「東京・神田の青果市場に持ち込むと1箱4kgに1万5000円という破格値をつけてくれました。これは今と比べて3倍の値です」と長谷川さん。苦労は報われた。「幻の洋ナシ」の市場流通を待ち望んでいる卸売業者が多かったのだ。

研究会は会員数が70人程度になった1992年(平成4)、白根市農協果樹部会に移管。こうしてル レクチエは、原産地の南フランスの気候とも比較的近い新潟県の特産品となった。

常識にとらわれず自分らしいやり方で

日本の農業の実態と同じく、白根の果樹農家は減少傾向にあり、60歳以上の経営者のうち後継者がいるのは23%に留まる。だが洋ナシのル レクチエの栽培面積は40ha未満と、最小ながらも堅調に維持されている。

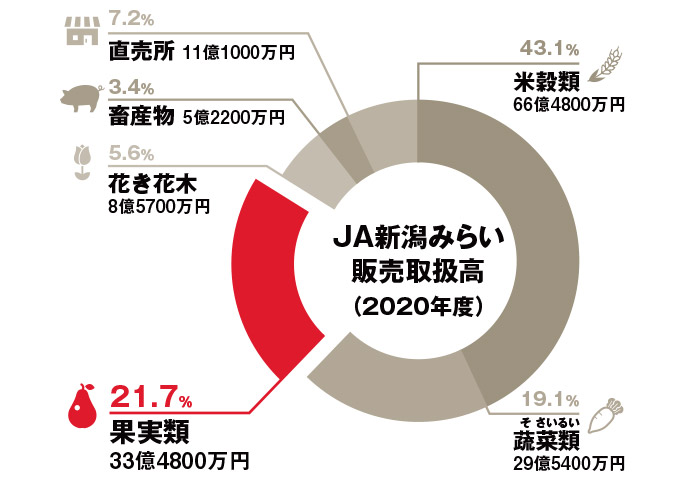

JA新潟みらい営農経済部フルーツフラワーしろねの高橋隆夫さんは、果樹の将来について「生産量が減ってるとはいえ、より消費者に好まれる甘みの強い品種への更新でまだまだ伸びる」と見ている。なかでもル レクチエは認知度が低いからこそ伸びしろがある。「口にしていただくことが認知度を高めるいちばんの近道。コロナ禍で中断していますが、店先での対面試食販売に力を入れていきたい」と高橋さんは話す。

ル レクチエを育てつつ、新しいスタイルも模索する若手農業者がいる。「FARM GENTS(ジェンツ)」(南区赤渋)の山田烈矢(れつや)さんだ。

山田さんは母親の実家のナシ農家を継ぐ26歳。農業大学校を出て20歳で農業の道に入ったころは「地道で単調な作業に嫌気がさした」そうだが、「2年目から個人で販売も始め『おいしかった』と直接言われると、がんばっていいものをつくらなければと思うようになった」と言う。

第二の転機が2019年(令和元)の春。プラム農園を営む先輩の「常識にとらわれず好きなことをやってみれば?」との助言に強く背中を押された。

まずは「かっこいい服装で農作業をしたい」と考えた。山田さんはモノトーンのお洒落な出で立ちだが、実はこれが作業着。「自分の好きなことをプラスしたら仕事がおもしろくなるし、それを見た子どもたちが少しでも『農業って意外にかっこいいかも』と感じてもらえたらうれしい」と山田さん。

次にル レクチエの出荷用の箱を、高級贈答品にふさわしい洗練されたデザインに一新した。

「とびきりおいしい果物なのに、『THE農産物』みたいな箱に入っているのはもったいないです。農家名の『GENTS』はジェントルマンの意味。紳士のように果物にもお客さまにも丁寧な対応をしておいしさを提供する、というポリシーを表しています。ネットで検索して新潟でいちばん評判の高いデザイナーさんに頼みました」

次代を担う若者が広める魅力と人脈

山田さんが加入しているJA新潟みらいしろね果樹部会青年部のナシ生産者は、子どもたちに地域農業の魅力を伝える取り組みを続けている。小学校でのナシ栽培体験の出張授業では、児童の父親が先生役になることもある。

また、果樹、米、野菜、花きなど作物の枠を越え、若手農家を横につなぐ「しろね農業青年部」の活動にも、山田さんは取り組む。

「作業が集中し人手不足になる時季に、学生や主婦や定年退職者の方々にお手伝いしていただくシステムをつくろうとしています」

公益社団法人にいがたイナカレッジの地域支援事業を利用し学生の手を借りたことがある。

「頼んだ以上の仕事をしてくれました。『人の役に立ちたい』という学生さんたちで、若者も捨てたもんじゃないでしょ?」と、自身も若者である山田さんは笑った。

この春、山田さんは先輩農家が手放すことになったル レクチエを含む洋ナシ園地を譲り受けた。苦労してきた先達の背中を見て育った若者が、自分らしさを模索しながら挑む。それはどんな未来につながるのだろうか。

(2021年4月30日取材)