機関誌『水の文化』68号

文化をつくる

水や土と私たちをつなぐ果実という存在

-

編集部

果樹・果実を利用した太古の人々

今夏、日本として20番目の世界文化遺産に登録される見込みとなった「北海道・北東北の縄文遺跡群」。その構成資産の一つ「三内丸山遺跡」を訪ねたことがある。

さまざまな竪穴住居が並ぶなか、ひときわ目立つのが復元された大型掘立柱建物跡だ。この建物は神殿もしくは物見やぐらだったと考えられているが、直径1mものクリの木を柱として使っていた。それだけではない。ここには縄文人たちがクリやクルミなどの堅果類を栽培していたとみられる痕跡もある。さらにニワトコの果実を発酵させて酒をつくっていたのではと推察する研究者もいる。

巻頭言で石毛直道さんが書いてくださったように、また片山寛則さんがイワテヤマナシは北東北の人たちの飢えをしのぐ存在だったことを教えてくれたように、果実はヒトの命を守る原初的で身近な存在だった。

果実と河川、そして舟運

これまで水のことを調べ、見てきたつもりだったが、果実に関しては知らないことが多かった。

かつて連載の取材で青森県の岩木川を巡った際、堤防の内側にあるリンゴ畑をあちこちで見た。「なぜこんなところに?」と思ったもののきちんと調べずじまいだったが、その理由を新潟市南区白根地区の人たちが教えてくれた。

リンゴやナシなどバラ科の植物は水に強く、幹はおろか枝の先端まで水に浸かったとしても、翌年になるとふつうに実をつける。そう教えてくれた西洋ナシ「ル レクチエ」生産者の長谷川英昭さんが信濃川の河川敷に広がる果樹畑を案内してくれた。一角には樹齢100年を超えるナシ(二十世紀)の木が4本。自家用として各家で1〜2本程度栽培されていた時代のル レクチエの古木もある。これまで信濃川の水に何回浸かったことだろう。

信濃川の左岸まで長谷川さんのナシ畑は広がるが、河岸に出る寸前に少しだけ土が盛り上がっている箇所がある。微高地だ。かつて長谷川さんの住む大郷集落はこうした微高地に家を建てて暮らしていた。『白根市史 巻七 通史』によると1888年(明治21)の信濃川大改修で新たにつくられた堤防の西側に大郷集落は移転し、ナシ畑だけが堤外に取り残されたという。

そして信濃川は肥沃な土を運んだだけではなかった。ナシ、さらにモモの栽培が盛んになると、信濃川と中ノ口川は舟運の舞台ともなる。「燕、三条、長岡、新潟にまでも運ばれたであろう」と『白根市史 巻七 通史』に記されている。かつての営みが生きている、すばらしい現場を見た。

リヤカーのナシをスマホで決済

明治時代になると、リンゴやブドウなど欧米で改良された果実が政府主導で持ち込まれた。梶浦一郎さんによると、高温多湿で病害虫も多い日本での栽培は大変だったそうだが、それを日本ナシなどで行なわれていた日本独自の棚栽培や袋掛けで克服したという。

リンゴやブドウなど今では身近な果実が海外から導入されたものだということは意外だった。こうして私たちは見目麗しくジューシーな果実を食べているのだが、世界に目を向けると日本人のように果実の姿形や味にこだわる方が特殊という事実も知る。

片山さんは研究の一環でナシの起源地・中国にも足を運ぶが、中国では河南省(かなんしょう)の省都・鄭州市(ていしゅうし)のような大都市でも、農家がナシをリヤカーに積んで運んできて、往来で売っている。

「1個20〜30円程度です。ほんとうに安いです。夜10時ごろまで販売していて、道行く人は水分を摂るためにナシを買っていきます。原始的な売り方なのに、スマホをかざして電子決済です。都会ですらそうなので、郊外に行けばもっと盛んだと思います」(片山さん)

ナシと同じくモモも中国が起源地だが、こちらも日本とはずいぶん様子が違うらしい。モモは実が熟す前の青くて硬い状態のものを売り、人々はそれを買って食べる。片山さんが理由を聞くと、「日もちが大事だから。熟したらおいしいけれどすぐ腐るからそんな売り方はできない」と言われたそうだ。

摂取量の目安は温州ミカン2個

さて、果実をフルーツと捉えている現代の日本人は、日々どれくらい果実を食べているのだろうか。

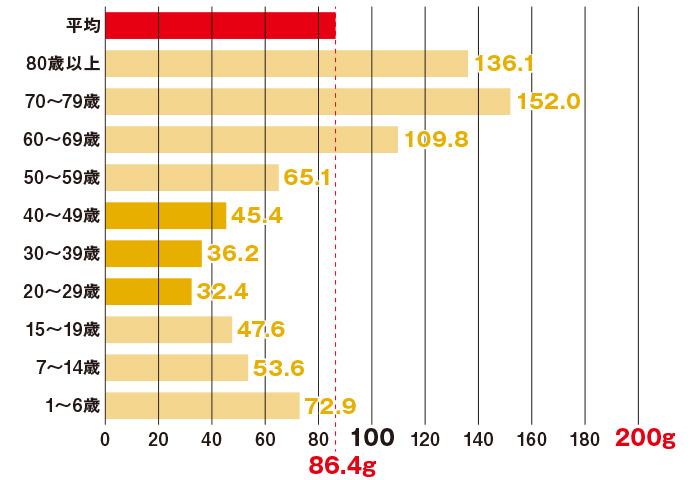

厚生労働省が2020年12月に発表した令和元年「国民健康・栄養調査」によると、果実(生果)全年齢では、1人当たり1日平均86.4gを摂取している。食事に関する指針を設けている国の多くが、果実を1日に200〜300g食べることを推奨しているのに比べると半分以下だ。さらに問題なのは、仕事や子育てで忙しい20代から40代の生果摂取量が乏しいこと。特に男性は少なくて、20代が26.7g、30代は24.7g、40代は37.3gだ。

新鮮な果実や野菜からは、健康に必要な食物繊維やビタミンやミネラルを多く摂取することができるため、1人当たり1日200g(可食部)以上の果物摂取を推進する「毎日くだもの200g運動」も進められている。

皮や種を除いた可食部で200gという目安は、温州ミカンなら2個、リンゴやナシなら1個。ちょっと気をつければ十分食べられる量ではないだろうか。

姿形にこだわらない多様な食べ方、選び方

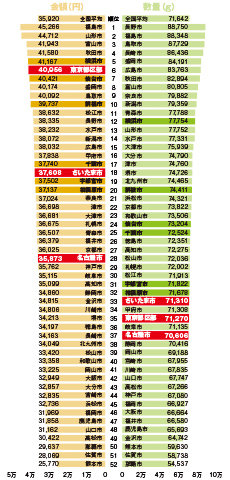

このように、果実が体にいいということを知るにつれ、もっと気軽に、もっと安価に、もっとたくさん果実を食べたいという欲求も出てくる。総務省「家計調査」の「生鮮果物」の支出金額と購入数量(二人以上の世帯)を見ると、東京都区部とさいたま市、名古屋市は、金額では全国平均を上回っているが数量では平均以下。関東圏では、横浜市や前橋市などが金額に比べて数量のランクが下がる。

産地と都市部では果実の購入・消費傾向が若干違うのかもしれないが、生活者としては多様な選択肢があるとうれしい。ある程度の金額を払って手に入れる美味な果実があり、また毎食必ず食べられるような、姿形は二の次で、水分補給やビタミンなどの栄養を摂るための果実があってもいい。

「シャインマスカット」があっという間に普及したように、おいしくて、姿形や匂いまで楽しめる旬の果実に根強いニーズがあるからこそ、高品質路線はしばらく続くだろう。また、生産者の高齢化と後継者不足の対策として作業の省力化は避けて通れないため、直線的な植栽様式とする「省力樹形」の開発も進められている。

ここに、生活者がもっと気軽に、もっとたくさん食べられる果実が流通すれば……と夢想するが、そのためには果実に対する私たちの価値観を変える必要がある。

果実を食べるといいことずくめ

中野瑞樹さんがフルーツ研究家の道を歩むことになった最初のきっかけは、砂漠を緑化するために植えられた果樹が実をつけていたことだった。収穫した果実は現地の人たちの収入源になり、さらに果樹が増えていくという好循環が生まれる。果実は途上国の人々の生活基盤にもなるので、今後の地球における人口爆発による食糧不足や気候変動による影響を考えると大きな可能性がある。

ただし、収穫するまではかなりの重労働だ。取材を通じて垣間見ただけでもわかる。手作業が多く、絶え間なく世話をしないといけない。さらに収穫はその年の気候に左右されるうえ、温暖化もじわじわと影響を及ぼしている。

日本人は、果実に対して贈答品やぜいたく品というイメージが強いが、その見方を少し広げてみたい。私たちの価値観が変われば果実の摂取量が増える。生産量が上昇すれば経済も回り、国産の果実を買えば自国の農業を支えることにつながる。日本では、気候変動の影響を受けにくくする技術や品種改良が進んでいるので、環境問題や海外の貧困地域の問題解決に貢献するかもしれない。

一人ひとりが果実をたくさん食べると、まさにいいことずくめだ。まずは身近なところから始めよう。庭があるなら新たに果樹を植えてもいいし、庭がなくてもブルーベリーやキウイなどプランターで育つ果実もある。できた実の味がイマイチならば中川たまさんのように料理で用いてみたい。

水と土、太陽の恵み、そして人々のたゆまぬ努力で受け継がれてきた果実──。もう食べずにはいられない。