機関誌『水の文化』68号

新企画

「みず・ひと・まちの未来モデル」スタート!

新企画の狙い「みずから未来を考える」若者たちが地域に提案

「みず・ひと・まちの未来モデル」は、地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、将来を担う若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、地域へ提案する研究活動です。

この研究活動のかじ取り役は、法政大学現代福祉学部准教授の野田岳仁さん。野田さんは「水と人の暮らし」の視点から水とまちづくり・観光を研究する環境社会学者です。

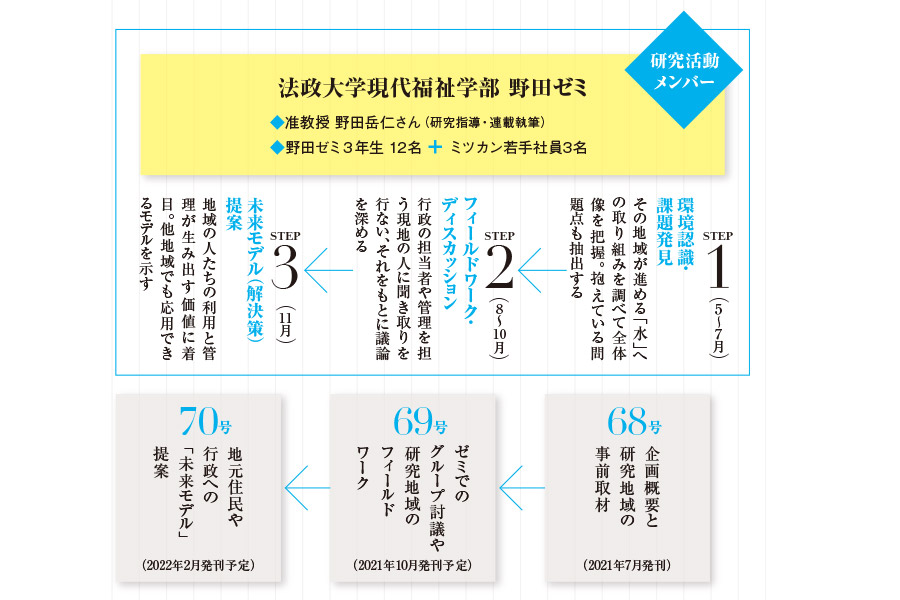

「みず・ひと・まちの未来モデル」は、野田さんの指導を受けるゼミ生(3年生)12名に、ミツカンの若手社員3名が加わって進められます。全員で論文や史料・資料を読み込み、ディスカッションを重ねたうえで、実際に対象地域へ足を運び、フィールドワークを行なって思索を深めます。そして、互いに意見やアイディアを出し合い、どのような取り組みが必要なのかを模索。最終的には、地元住民や行政に対して「水とコミュニティの持続可能な発展モデル」を提案します。

研究するのは1年間で一つの地域。年数を重ねていけば、都市部や中山間地域などさまざまな地域社会を輝かせる水と人の「未来モデル」が、多様性を伴って積み重なっていくはずです。

学生・若者が、水を切り口に未来を考え、自ら提案するまでを機関誌『水の文化』で連載します(掲載しきれないものはWebサイトなどで発表予定)。

今号は、野田さんに「みず・ひと・まちの未来モデル」の視点と、2021年に取り組む研究対象地域(長野県松本市)について記していただきます。

地域社会の未来を水場から考える

-

法政大学 現代福祉学部 准教授

野田岳仁(のだ たけひと) -

1981年岐阜県関市生まれ。2015年3月早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。2019年4月より現職。専門は社会学(環境社会学・地域社会学・観光社会学)。

身近な水辺とはどのような場所だろうか。清流・長良川の流域で生まれ育った私にとって、身近な水辺とは小学校の通学路に流れていた関川という小さな川であった。学校帰りには決まって立ち寄り、川面を眺めたり、魚を捕まえることが楽しみだった。

なかでも心が躍ったのは水かさの増した雨あがりである。その川は護岸工事によって川べりに遊歩道がつくられ、雨が降ると遊歩道まで水があがってくる。浅瀬となった遊歩道に魚がわんさかと集まってきて容易に魚を捕まえることができたからである。夢中で魚を捕まえた記憶が残っている。

いつの時代も子どもにとって水辺は心休まる場所であるのかもしれない。

〈うちぬき〉と呼ばれる自噴井(じふんせい)(注)で有名な愛媛県西条市を訪れた際に、ある小学生に出会った。彼はいつも飲んでいる水場に私たちを案内すると、上の写真のスタイルで水を飲みはじめた。一層味がおいしく感じるのだそうだ。ランドセルのロックを忘れて教科書が水没することもあると笑って話してくれた。さて、この写真を見てどのような感想をもたれるだろうか。

西条市の自然の豊かさに感銘を受けたり、湧水の味や水質が気になったり、自噴井のメカニズムや地下水量に興味をもったり、読者の皆さんの関心のある分野や学んでこられた専門領域などいろんな角度から感想をもたれたことだろう。

この連載では、この少年のような日常的な水場の利用を成り立たせている社会的なしくみに関心を寄せていきたいと考えている。

というのも、西条市で感心したことは、うちぬきはもちろん自然の恵みによるものであるのだが、この水を毎日飲めるように衛生的な環境に保つには日々の管理が欠かせないことを地元の人たちは教えてくれたからである。すなわち、この水場は、ただ自然発生的に水が湧き出しているのではなく、日常的に掃除する地元コミュニティの人びとの存在があって初めて成立するのである。

このような風景を未来に残していくには、水場を支える社会的なしくみに注目する必要があるだろう。このように地元コミュニティの人びとの立場に立つ考え方は環境社会学や地域社会学の分野で「生活環境主義」と呼ばれている。

この連載では、約1年をかけて私の所属する法政大学現代福祉学部の3年ゼミ生12名とミツカン若手社員3名とともに調査・研究を行ない、未来モデルを行政担当者に政策提言することを考えているが、外部の評論家や専門家の評価ではなく、なにより地元の人びとが満足したり納得できる未来モデルの構想を目指していきたい。

地域の水場を日常的に管理しているのは、まぎれもなく現場に暮らす人びとだからである。地元住民や行政担当者に共鳴してもらえるような未来モデルでなければ、たんなる理想論や空論に終わってしまうだろう。

(注)自噴井

地下水が自然に地上へ湧き出す井戸のこと。

地域を支える水場のしくみ

長野県松本市

井戸や湧き水が点在するまち「松本」

この1年間の連載の舞台となるのは長野県松本市である。西に北アルプス、東に美ヶ原・鉢伏山(はちぶせやま)に囲まれた一大地下水盆である。国宝・松本城を擁する城下町として栄えたことから工芸・職人のまちとしても名高いのだが、『松本市中記』(1697年[元禄10])によれば、松本町にもっとも多い職人として豆腐屋80人、4番目に酒屋54人との記録が残っている。湧水の豊かさを物語っているであろう。

現在も市内には、多くの湧き水や井戸が点在している。市民団体「自然観察写真集団」の調査(1989年[平成元])によれば、市内屈指の湧水群が点在する源地町内周辺(松本市美術館付近)の11町会の409軒中225軒で湧き水利用が確認されたという。

2008年(平成20)には「まつもと城下町湧水群」として、環境省による平成の名水百選にも選定されている。昭和と平成の名水百選を含めた総選挙(200選)で「観光地としてすばらしい『名水』部門」で第3位になるなど観光地としても評価が高い。

松本市は「公共井戸」と名づけて行政が精力的に井戸を整備していることが特徴である。その多くが市建設部都市政策課(当時)の「水めぐりの井戸整備事業」によるものであるから基本的には行政が管理を担う。なかには地元町会と協定を結んで、日常的な管理を住民に任せている井戸もある。

公共井戸は、①市民の水汲み場や憩いの場、②災害時の生活用水、③観光資源の3つの役割がある。近年、地域の湧水や井戸を探訪する観光は「アクアツーリズム」と呼ばれるようになっているが、松本市は行政主導型のアクアツーリズム先進地といえるだろう。

誘引力のある井戸と人けのない井戸の差

井戸巡りをしていてオヤッと気になったことは、同じ公共井戸であっても、多くの利用者が集まるにぎやかな井戸とそうでない井戸に分けられることである。

このように述べると、水の味や立地、利便性に理由を求めることができそうである。けれども、水の味は多少の硬度の違いはあっても、その違いが気にならないほどどれもおいしい水であるし、水汲みをする利用者にとっては、たしかに車で横付けできるような立地やアクセスのよさが選択の基準になることもあるかもしれないが、限られた聞き取りではあるものの、これらの要素はあまり効いていなそうなのである。

地元住民にとっても観光客にとっても利用したくなるような魅力ある井戸とはどのようなものだろうか。所有や管理の主体が同一であってもなぜこのように違いが生まれるのだろうか。

このような問いは、実は多くのアクアツーリズムの現場が抱える悩みでもある。

名水百選に選定される地域の多くでは、名水を観光スポットにするべく、観光客にも便利な水場が整備される。しかし、デザインや機能性が優れていても、利用者の気配がなく、どこにでもあるような味気ない観光モニュメントと化してしまっている井戸が少なくない。なかには手入れがされず不衛生な状態になって観光客を遠ざけることになっていたり、空間が大衆化することによって観光地の俗化が懸念されているところもある。

観光客向けに整備された井戸であるにもかかわらず、なぜ利用されずむしろ観光地の魅力を減ずることになってしまうのだろう。

ここでにぎやかな公共井戸を取り上げて井戸の魅力化のヒントを探ってみよう。

住民が管理する3つの公共井戸

松本市を代表する公共井戸として知られる「源智(げんち)の井戸」は、『善光寺道名所図会』(1846年[嘉永2])に当国第一の名水として、町の酒造業者はことごとくこの水を使い、歴代の領主は制札を出してこの水を保護したとの記載がある。住民運動によって、1989年(平成元)に市による地下50mの再掘削でよみがえっている。松本市特別史跡で文化財であるため行政が管理する一方で、地元宮村町一丁目町会の有志で結成された「源智の井戸を守る会」によって毎朝5時半より井筒を拭いたり、周囲のゴミ拾いが行なわれている。市内の中心部にあり、地元住民や観光客の利用がもっとも多く見られる水場のひとつである。

続いて、「槻井泉(つきいずみ)神社の湧水」である。御神木であるケヤキは市の天然記念物であることから市の文化財課が管理しているが、地元町会では古くから「大井戸」と呼んで日常的な管理を行なっている。毎朝欠かさず掃除するという90歳の梶葉邦雄さんは、この井戸は市の所有物であっても毎日掃除しなければ訪れる観光客に「恥ずかしい」という思いだと語ってくれた。法律上はたしかに市の所有物であるのかもしれないが、地元の人びとにとっては「町会の大井戸」だという自覚と責任をもって管理されているように感じられた。

このような声は「鯛萬(たいまん)の井戸」でも聞くことができた。2年前の夏に訪れた際には、ひっきりなしに住民や観光客が訪れるにぎやかな井戸であったが、今回の訪問では利用者の姿がなく閑散としていた。聞き取りをしてみると、コロナ禍にあることで汲みに行く回数を控えているとのことであった。以前は、やかんを手にその都度水を汲みに行くほど頻度の高い利用が見られたことから、水を汲むだけでなく、井戸に行けば誰かに会えることも楽しみであったのだろう。観光客がやって来ると、「どこから来たの?」「おいしいお水でしょう?」と声をかけて井戸端会議を楽しんでいる様子が見られたからだ。

この井戸も市建設部都市政策課の「街なみ環境整備事業」によって公園とともに整備されたが、協定を結んで日常的な管理は地元町会が担っている。人びとは気持ちのうえでは町会の所有物と考えて手入れしていると述べてくれた。

「私たちの井戸」という所有意識が光を導く

ここで紹介した3つの公共井戸は地元の人びとの暮らしぶりが感じられるような温かみのある場所であった。共通することは、地元町会と協定を結んでいるかどうかにかかわらず、地元の人びとの日常的な利用と管理が存在していることである。そのうえで見逃せないことは、法的な所有権をもたなくても「町会の井戸」という所有意識をもっていることだろう。そのことが観光客を惹きつけているのかもしれない。

「町会の井戸」という所有意識をもって日常的に利用と管理を行なうとなぜ井戸の魅力化につながるのだろうか。たしかにこれらの井戸には柄杓(ひしゃく)やコップが置いてあったり、脇に花壇があったり、地元の人びとの愛着や思いを感じることができる。観光客にとっても魅力的に映るはずであろう。しかし、愛着や思いといった表層的なものではすくいきれないような奥深いなにかが潜んでいるようにも感じられる。このことは公共井戸の頭につく「公=すべての人びとのもの」を問い直すことにもつながるかもしれない。

本連載では、ゼミ生とミツカン若手社員とともに現地でのフィールドワークを通じて、この奥深いなにかを探っていくことになるだろう。私たちは現場の人びとの立場に立つからこそ見えてくる美しい景色があると考えているのである。

(2021年4月11~13日取材)

滞在中にお会いした松本市のご好意により、市役所ならびに地元の方々に提案の場を設けていただける可能性が高まった。次の69号は野田ゼミでのディスカッションやフィールドワークの様子を、70号では未来モデルの構築から地元の方々にご提案するまでを掲載する。