機関誌『水の文化』69号

どうすれば水場を「憩いの場」にできるのか?

地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、将来を担う若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、地域へ提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。前回は野田岳仁さんと松本市の公共井戸を巡り現状を把握(詳細は68号参照)。それを基盤に、今回はゼミ生たちと現地調査に取り組みました。2021年(令和3)5月以降、野田さんとゼミ生12名、ミツカンの若手社員(以下、ミツカン社員)3名はグループ討議を重ね、1グループ5名(学生4名+ミツカン社員1名)として3つの井戸に分かれて事前準備を進めます。

そして8月の5日間、実際に全員で松本市へ足を運んでフィールドワークを行ないました。事前に想定していた仮説が崩れるなか、3グループは知恵を絞り、粘り強く調査を続けました。

今回は野田さんに、フィールドワークで改めて現地を訪ねたことによって見えてきた現実や課題、さらに研究者として得た知見および今後の見通しについて記していただきます。

-

-

法政大学 現代福祉学部 准教授

野田 岳仁(のだ たけひと) -

1981年岐阜県関市生まれ。2015年3月早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。2019年4月より現職。専門は社会学(環境社会学・地域社会学・観光社会学)。

法政大学多摩キャンパスで実施した合同ゼミ

5月に始動した合同ゼミ

「現地の人たちに喜ばれる提案をしよう!」

5月14日に行なわれた初めての合同ゼミは、野田さんのこの言葉で始まりました。コロナ禍でリモート開催となったものの、野田さんからこの研究活動の狙いなど基本的なレクチャーを受け、また自己紹介や少人数でのミーティングなどを通じて互いを知るところからのスタートです。

野田さんからミツカン社員へのフォローアップ講義を間に挟み、2回目の合同ゼミは6月18日。課題図書『水と日本人』(岩波書店 2012)を通じて共通認識を深めたあと、「みず・ひと・まちの未来モデル」のアプローチ方法を確認し、5名(学生4名+ミツカン社員1名)1グループで3つの井戸に分かれました。

野田さんは「言語化されていないローカルルールをあぶり出すこと」「本音を探るには同じ質問を、角度を変えて聞くことが大事。1つの答えで満足してほしくない」「おもしろい!どうして?という『引っかかり』が大切」などフィールドワークの重要ポイントを示します。

グループごとに資料を読み込み臨んだ3回目の合同ゼミは7月16日。3つのグループは各々仮説を発表。野田さんも「すばらしい!」と褒めていました。きっといいフィールドワークになる……そんな予感を抱きました。

にぎわっている井戸とそうでもない井戸の差

私たちは、長野県松本市をフィールドに地域の水場の魅力とはどのようなものなのかを探ることにした。それは単においしい水が無料で汲めること以上の価値が水場にはあるのではないか、というものである。というのも、松本市では行政によって精力的に公共井戸が整備されているものの、利用者のにぎわう井戸とそうでない井戸に二分されているようにみえたからだ。

この違いをわけているものとはどのようなものなのだろうか。このことを明らかにすることができれば、松本市の政策に資することもできるかもしれない。

水場がつなぐ地域再生

松本市が策定した基本構想2030・第11次基本計画では、水場を憩いの場にすることを視野に入れている。控えめな表現であるが、水場の整備を地域再生につなげたいという意向をもっているのである。

水場で地域再生というと、大袈裟だと訝(いぶか)しむ人もいるかもしれないが、水場の整備は地域再生につながることが各地で示されてきた。

環境省による名水百選の選定やアクアツーリズムは地域再生を志向した取り組みの典型例である。現場を歩くなかで印象に残っているのは、熊本県阿蘇市一の宮町の阿蘇門前町商店街である。

この商店街では阿蘇神社の参道横に面していながらも国道沿いの大型店進出によって衰退傾向にあった。阿蘇は湧き水が豊富な地域であり、各商店の裏に隠れていた湧水施設や井戸を前面に出し、観光スポットとして整備したのである。湧水巡りのできる商店街として来訪者35万人を誇る。水場は地域の憩いの場としても観光客との交流の場としても機能した。注目すべきは、来訪者数ではなく、水場の整備が商店街組織の強化や世代交代につながった点である。

このように水場を整備することは地域を変えるチャンスでもあるのだ。では松本市ではどうなっているのだろう。

現地で抱いた違和感

初日は昼過ぎにJR松本駅前に集合。コロナ禍におけるフィールドワークの注意事項を再確認したのち、グループごとに市内の井戸と湧水を見て回りました。夕方には松本市役所の職員4名から市の基本構想・基本計画、まちづくり施策についてリモートで説明を受け、逆にゼミ生たちは疑問をぶつけます。

夜の討議では、現地を見て回った印象や翌日の行動を検討するなかで、「想像と違った」という声が上がりました。

「源智の井戸チーム」は「市内で一番有名な井戸のはずなのに、そうは見えなかった」と違和感を覚えたそうです。そこで2日目は朝5時半から17時半まで井戸に張り付き、どんな人がどのような目的で利用するのかを定点観測することになりました。

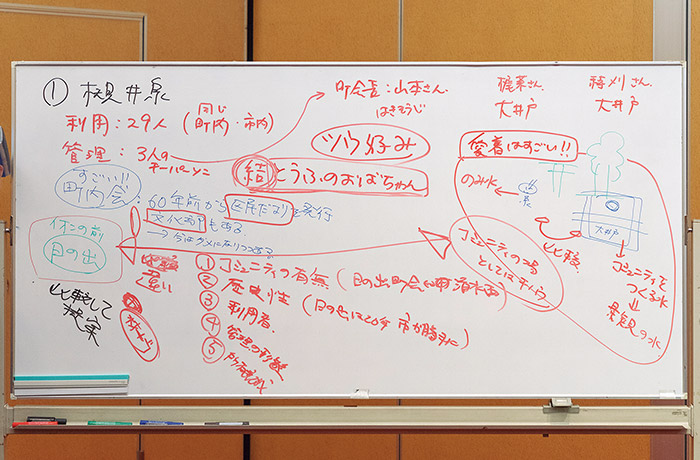

「槻井泉神社の湧水チーム」は、「2つある井戸のうち、大井戸の水は飲めないそうだがほんとうか? また大井戸が整備されたことで失われた機能も調べたい」と、朝5時から朝9時までは交代制で、そのあとは全員で張り付くことに決めました。

「鯛萬の井戸チーム」は、「いろいろな人が気軽に使っていたし、とても居心地がいいと感じたので、その言語化をやりたい」と言います。さっそく翌日の午前10時から現地の重要人物に会ってインタビューすることになりました。

フィールドワークの洗礼を受けて

私たちは、数ある公共井戸のなかでも多数の利用者を惹きつけてにぎわいをみせていた「源智(げんち)の井戸」「槻井泉(つきいずみ)神社の湧水」「鯛萬(たいまん)の井戸」の3つに絞って調査することにした。

前号でも述べたように、これらの井戸は行政が整備したにもかかわらず、地元住民が日常的な管理をしていて、「町会の井戸」という所有意識をもっているからだ。

メンバーには3つの井戸のうち、思わず利用してみたいと惹かれた井戸を選んでもらい、5人1組でグループを編成した。フィールドワークまではグループごとに資料・史料を通じた事前のリサーチを行なって、当該の井戸がなぜ人びとを惹きつけるのか、仮説を立てることにしたのである。

そしていざ、フィールドワークである。めでたくも、仮説は見事に裏切られることとなった。

ここでめでたくも、というのは、フィールドワーカーにとって、現場で仮説が裏切られることはたしかに苦しいことだが、むしろ歓迎すべきことでもあるからだ。机上で考えたことなど所詮大したものではなく、現場で裏切られて初めて問いが深まり、視角が研ぎ澄まされていくことを経験的に知っているからである。

崩れた仮説の立て直し

2日目のフィールドワーク終了後の夜の討議でわかったのは、各グループが来訪前に立てた仮説が崩れたこと。方向転換するためにどう策を講じたのかを、「源智の井戸チーム」を例に見ていきます。

仮説は「松本市が観光の井戸として一番強く打ち出しているのが源智の井戸。そこに住民の思いと行政の観光地化との間にズレがあるのではないか?」というもの。この日だけで209名(地域住民158名、観光客51名)に聞き取りしてわかったことがありました。

- 観光客のほとんどが源智の井戸を知らなかった。訪ねた理由は「たまたま」とか「お蕎麦を食べに来たらすぐ横にあったから」

- パンフレットには「住民が毎朝5時半から清掃している」とあったが実際には1カ月に2回になっている

歴史的価値があるにもかかわらず観光地になっていないうえ、地域住民による管理も覚束ない実態がわかり、方向転換を余儀なくされます。3日目以降も聞き取りに努め、訪問者の重層的構造に気づき、新たな管理の担い手を探す方向にシフトしていきます。

町会が支える憩いの場――槻井泉神社の湧水

松本市において地域の憩いの場として機能している公共井戸は、「槻井泉神社の湧水」と「鯛萬の井戸」の2つである。

水を汲みに来る人の大半は近隣住民で、「源智の井戸」ほど観光地化されておらず地域に溶け込んでいる。このことがむしろ遠方から訪れる人を惹きつけ、利用者は居心地のよさを魅力に挙げる。

「槻井泉神社の湧水」の利用者は、ほぼ必ず神様に手を合わせる。近隣住民が立ち話をしていたり、ある青年はコップを片手にふらりと立ち寄りベンチに座って読書をしていたり、それぞれがこの場を楽しんでいるようだ。この空間にとって湧水はあくまでひとつの要素でしかない。

この居心地のよさを紐解くうえで欠かせないのは、地元町会である清水西町会の存在だ。大井戸や湧水の定期的な掃除はコロナ禍以前には町会の長寿会(老人会)や町会役員が担ってきたが、現在は有志による掃除に切り替えている。なかでも中心的なのは、毎朝落ち葉を掃除する梶葉邦雄さん、穂苅正昭さん、町会長の山本英二さんである。町会にとってこの空間がいかに特別なのか、よくわかることがある。

驚くことにこの町会では、「区民だより(町会の広報紙)」を1962年(昭和37)より現在まで60年も欠かさず発行している。そして、区民だよりの発行を担ってきた文化部という下部組織が町会のなかに位置づけられており、文化展やコンサートなど実に多彩な活動を行なってきた。豆腐店を営んでいた山内竹子さんによると、公民館では日舞やカラオケなどサークル活動も盛んでそれはにぎやかであったという。だからなのだろうか、住民の皆さんの地域の歴史や文化に対する見識がきわめて高い印象をもつ。

区民だよりを参照すると、御神木である欅(けやき)があり、水神が祀られ、湧水があって、公民館が併設するこの空間一帯が地域のシンボル的な場所であり、人びとの精神的な拠り所でありつづけていることがよく理解できる。

1967年(昭和42)竣工の大井戸に架かる水神橋の度重なる改修、鳥居の改修から欅の剪定、毛虫の駆除に至るまで、絶えずこの空間に町会として働きかけが続けられているし、区民だよりを通じて住民に逐一報告されている。まるで、この空間が人びとにとっていかに大切なのかを訴えつづけているかのようである。

「槻井泉神社の湧水」の居心地のよさとは、このような町会による歴史的な働きかけの積み重ねのうえに形成されたものなのであろう。

憩いの場を支える規範意識――鯛萬の井戸

「鯛萬の井戸」ではコロナ禍以前は、地元住民や観光客も交えた井戸端会議や子どもたちの水遊びでにぎわう水場であった。

それを支えるのは大野幸俊さん、山下道夫さん、奈良金一さんの3人の管理者である。

2003年(平成15)に市によって整備された後に下横田町会と協定を結び一度は輪番制で掃除を行なったが、続かなかった。それでは無責任ではないかと、井戸の隣に実家のある大野さんが一人で毎週土曜朝4時半から掃除を続けることになった。このことは町内でもほとんど認識されていなかった。5年後に大野さんが一人で掃除をしていることを知った山下さんが手伝うことになり、その6年後に奈良さんが加わることになったのである。奈良さんは町内住民ではないが、早朝に利用した際に掃除をする2人の姿が目に入り、この水場は掃除をする人のおかげで毎日利用できていることに気づいた。それなら自分もお礼がしたいと掃除に加わることになったのである。

私が深く感動したことは、大野さんらの掃除を支える規範意識にある。大野さんは、井戸掃除とは、「水を守ること以上に人を守ること」だと話してくれた。どういうことなのだろう。

言うまでもなく湧き水は飲み水であるから、藻が生えないように水槽内を衛生的に保つ必要があるが、水槽の周りも滑りやすくなる。水を汲む際に足を滑らせれば事故にもつながる恐れがある。万が一事故が起これば、この井戸はなくなるだろう。そして町会の責任も問われる。だから毎週の井戸掃除とは義務感や一時の善意なんかで続けられるようなものではないのだ。

調査も終盤に差し掛かったころ、親子連れが水遊びに訪れていた。小さな子どもが水槽の端に登りはじめた。石板には水がかかっていて足を滑らせないかと、思わずヒヤリとして、大野さんと顔を見合わせると、「滑らないように掃除していますから」と自信をもって微笑んでいた。

その時、私は大切なことを教えてもらったように感じた。井戸掃除とは、「人の命を預かっていること」と同義であるのだ。同時にこのような認識を持っていなければ憩いの場の掃除は成り立たないのだろう。井戸の掃除というと、ただ労働力として人員を補充すれば事足りるのではないかと考えがちであるが、それでは不十分であるということだ。

人びとが憩える水場を維持するのはたやすいことではない。けれども、子どもが安心して遊ぶことができ、誰もが居心地よく過ごすことのできる「鯛萬の井戸」を支えているのは、井戸掃除を担う大野さんらの規範意識にあったのである。

「槻井泉神社の湧水」と「鯛萬の井戸」は、人びとの意識のうえではあくまで「町会の井戸」なのであり、地域の憩いの場になるように掃除を含めたさまざまな働きかけの結果として、すべての人びとにとっても居心地のよい空間となっているのである。

松本市の構想にあるように公共井戸を憩いの場として充実させるには、これらの知見をふまえて提言をまとめることになろう。

誰のものでもない公共井戸の味気なさ――源智の井戸

その一方で、憩いの場とは程遠い現実が浮き彫りとなったのは、「源智の井戸」である。松本市特別史跡で文化財として知られ、もっとも利用者の多い水場である。

学生たちは利用実態を把握するため、8月7日の朝5時から夕方5時半まで井戸に張り付いて調査を行なった。その結果、1日に209人もの利用があった。私の経験からいえば、全国の水場でもトップクラスの利用者数だ。だが、利用者はその歴史的価値に惹かれているわけでもなかった。

現場には時として利用者が競い合って水を汲むような緊張した空気も流れており、居心地のよさは感じられない。

日常的な管理を担う「源智の井戸を守る会」は疲弊している。会員は85歳以上の男性5名となり、以前は毎朝行なっていた掃除も現在では月に二度が精一杯であるという。守る会にとっての負担とは、掃除という体力面だけではない。精神的な負担も大きく、情熱を失いかけているようにみえる。

その理由は、行政も地元住民も文化財としての誇りをもっており、その価値を感じられるように公共井戸を整備したはずなのだが、利用者には十分に訴求できていないことにある。文化財であるにもかかわらず、なぜ単なる水汲み場に変貌してしまったのだろう。

地元住民は「源智の井戸」に対して、もはや「町会の井戸」という所有意識を喪失しつつある。

それはたしかに公共井戸のコンセプトにある「公=すべての人びとのもの」を体現した水場であるのだが、裏を返せば、誰のものでもない味気ない水場になってしまったともいえるのである。

5日間でたくましく

想定とは異なる現実に直面し、寝不足のまま聞き取りを続けたゼミ生たち。編集部は見守ることしかできませんでしたが、ゼミ生たちの表情は日を追うごとに明るくなっていきました。野田さんの教えの通り、たとえ知っている情報でも「知らないふり」で話を聞き出し、会話が途切れそうになると話題を振る……そんな成長を目の当たりにしました。

最終日の午前中まで調査を続けたゼミ生たちは疲労困憊だったはずですが、松本を発つ前の最終打ち合わせでは精一杯やったという自信が顔に表れていました。

帰京後もグループごとに話し合いを重ねている彼ら彼女らが、実際に住民の声を聞いてどんな提案をつくり上げるのか、とても楽しみです。

(2021年8月6~10日取材)