機関誌『水の文化』70号

地下水研究

地下水の動きと質を明らかに

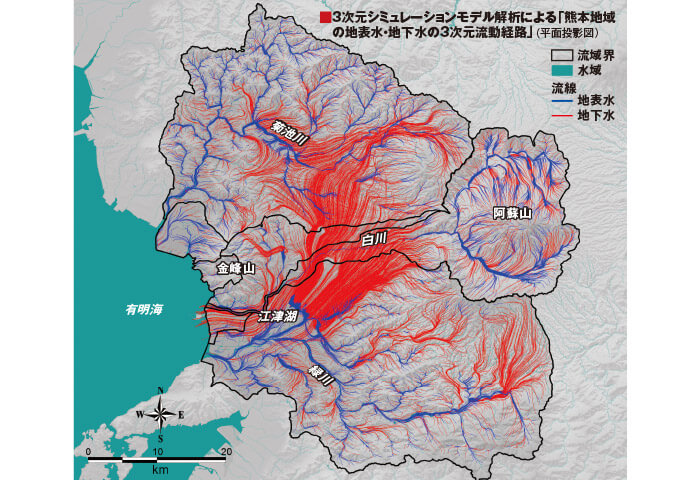

──熊本地域の地下水流動研究

熊本市の人びとの暮らしを支える地下水が、目に見える形で異変を示したのは2016年(平成28)4月の熊本地震だった。熊本市内の水前寺成趣園(すいぜんじじょうじゅえん)の湧水池が一時的に干上がるなどの混乱が起きた。地下水流動の研究に取り組んでいる熊本大学名誉教授の嶋田純さんと熊本大学大学院先端科学研究部教授の細野高啓(たかひろ)さんに、持続的な地下水管理に関してお聞きした。

地下水の流れ方がなぜわかるのか

熊本市をはじめとする11市町村からなる「熊本地域」には各自治体や国土交通省などが管理する地下水観測用の井戸(観測井)(かんそくせい)が123本ある。

「世界でもこれだけの密度で観測井をもつ地域は稀です」と話すのは、熊本大学名誉教授、同大学院先端科学研究部特任教授の嶋田純さん。熊本地域では観測データが長年蓄積されており、目に見えない地下水流動の実態を探る調査研究が進んでいる。科学的な裏づけに基づく持続的な地下水管理では先進的な地域なのだ。

そもそも地下水とは「地表面下の地層の間隙を飽和して流動する水」のこと。地上に降り注いだ雨は、地中に浸透し重力で下に向かう。そして地層のすき間が水で飽和状態になるところから下が地下水となる。

「ですので地下水は標高の高いところから低いところへと緩やかに流れていきます。日本のように常に雨が降り、山の地下水が谷に流れ込む地域では川の水は枯れません。多くの場合、川の上流は地下水によって補給され、下流になると逆に川の水が平地の地下水を補給しています」と嶋田さんは言う。

その地下水がどこからどこへ向かい、水質がどう変化しているのかは、複数の観測井から採取した地下水に含まれる化学成分を調べると明らかになる。

天然の地下水に溶けている主な化学物質は、陽イオン(注1)がナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム。そして陰イオンが塩化物、硫酸、炭酸水素だ。

「地下水になりたての水は溶けているイオンが少ないですが、流れるなかで地層からイオンが供給されます。例えば、ナトリウムイオンと塩化物イオンが多くなれば塩化ナトリウムが含まれる海水の流入がわかります。また、通常では存在しない硝酸イオンが多くなれば化学肥料や畜産排せつ物、下水道からの生活排水など人為的な影響が考えられます」

また、地下水に溶けている化学物質を探るほかに、地下水と一緒に動く化学物質を「環境トレーサー」として使って、その地下水がどこから来たか、どれくらいの時間がかかって流れてきたのかを探る方法もある。

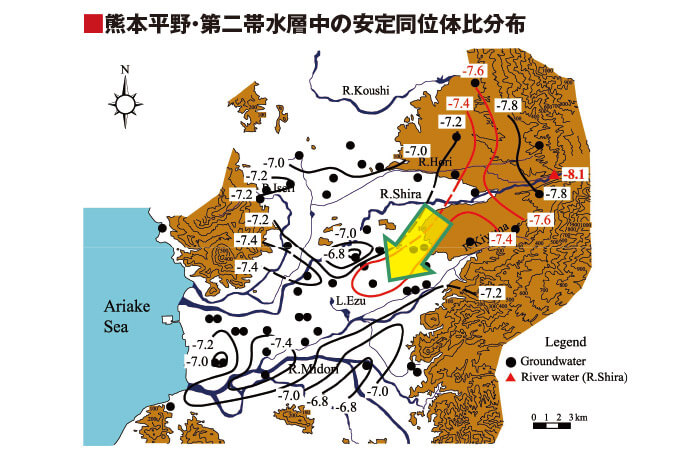

通常の水分子よりも質量が重い酸素と水素の「安定同位体」を含む水は、海上で雲になるとき蒸発しにくい。逆に、雲から雨となって降るときは重たい安定同位体を含む水の方が雨になりやすい。この性質を環境トレーサーとして利用する。

「海の上で生まれた雲が内陸に向かって雨を降らす場合、重たい安定同位体を含む水から先に落ちます。標高が高くなるにつれ軽い安定同位体を含む水になっていくので、仮に海のそばの地下水に含まれている安定同位体の量が、山の地下水の安定同位体の量と同じだったら、その地下水は山の上からやってきたものだとわかるのです」

(注1)陽イオンと陰イオン

原子粒子自体が電荷を帯びた状態をイオンという。電子を放出し正の電荷をもつイオンが陽イオン、電子を受け取り負の電荷をもつイオンが陰イオン。例えば塩化ナトリウム(NaCl)が水に溶けると、ナトリウムイオン(Na+)と塩化物イオン(Cl-)に分かれる。

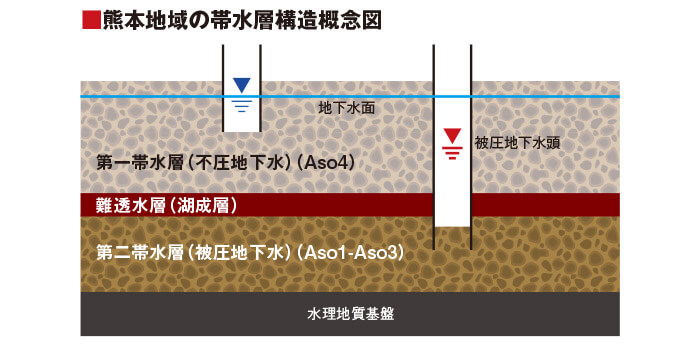

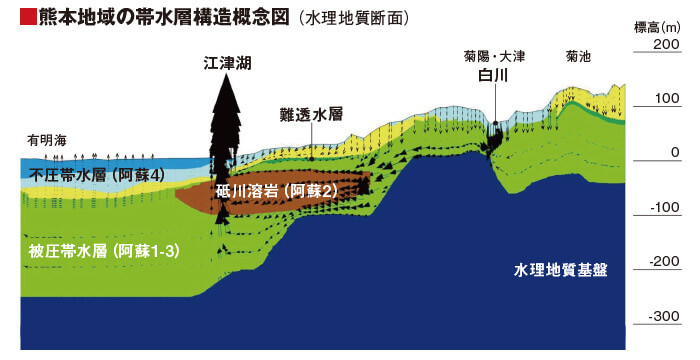

二層になっている熊本地域の地下水

熊本地域の地下水の帯水層は二層構造になっている。熊本平野の地層は、阿蘇の火砕流の堆積物で形成されたもの。約25万年前から15万年前までの堆積物で形成されたのが第二帯水層で、その上に、約9万年前の火砕流で堆積した第一帯水層が載っている。2つの帯水層の境目はかつて湖底だった粘土層なので水を通しにくい。ただし、阿蘇を源流とする白川の中流域盆地には境目の粘土層がなく、地表からの水が第二帯水層まで直に入ってしまう特異な水理構造をしている。

一般的には第一帯水層は地表からの影響を受けやすいが、粘土層の下の第二帯水層は汚染しにくく、厚い堆積層なので水量も豊富だ。だから熊本地域では、場所によっては100m以上の深井戸を掘り第二帯水層の地下水を主に使う。

熊本地域では、かつて地下水採取量は減っているのに地下水位も下がっていた。地下水の汲み上げすぎが原因ではないとすると、都市化や長く続いた減反政策によって水田の面積が最盛期の半分になり、地下水を涵養(かんよう)する場所が減ったことが要因と考えられた。

「地下水の涵養効果が高いのは水田です。白川の中流域では休耕田でも『水張り田んぼ(水田湛水)』事業をしています。水田は畑地と比べて施肥の量が少なく、水を張って空気を遮断すると還元効果が働き、硝酸イオンが自然に分解して硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ)(注2)による地下水汚染のリスクも軽減するのです」

熊本市が中心となって農家に協力を仰ぎ、白川中流域低地の水田に水田湛水(たんすい)事業を推進しているのはこうした背景がある。

(注2)硝酸態窒素

化合物のなかに含まれている窒素で、水中では硝酸イオンとして存在する。多くの植物が栄養素として吸収するが、人間が大量に摂取すると有害。

熊本地震によって地下水は変化したのか

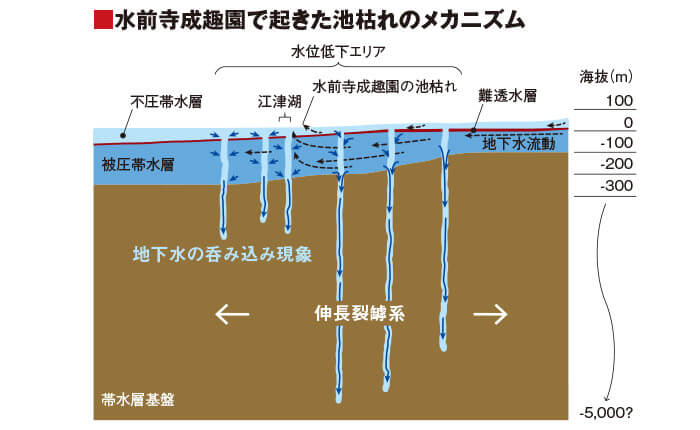

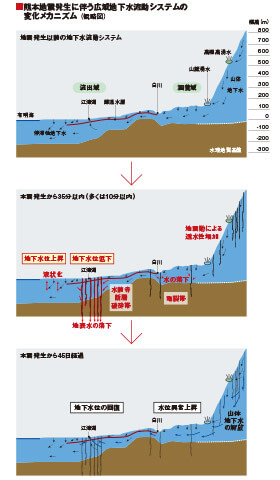

2016年(平成28)の熊本地震では、配水管や井戸が破損し3週間ほど断水した。明らかな異変の一例として、水前寺成趣園の湧水池が干上がったことはよく知られている。ただし1カ月後に水は回復に転じた。

「水前寺成趣園の湧水池は第一帯水層からの地下水が供給されています。地震によって境目の難透水層にひびが入り、その下の第二帯水層に水が呑み込まれたので池が枯渇したと考えられます」と嶋田さんは地震直後の地元紙に報じている。

その後、山から流れ込んだ地下水や地表水によってひびが水で満たされ、水位が戻ったと推測された。その後、3年間の調査で得られた観測井による地下水位と水質変化データと衛星観測による地殻構造変化のデータなどを合わせて解析すると、地震による地下水環境の変化が可視化され、地震当初の推定通りだったとわかった。

「阿蘇外輪山の西側の山裾地域では、数年間にわたり地下水位の上昇が見られました。これは地震で地山(じやま)(注3)に亀裂(破砕帯)が生じ、山体に蓄えられていた地下水が下流へ解放されたためと考えられます。また、南阿蘇の湧水群の一つである塩井社(しおいしゃ)水源が枯渇して回復するまで2年ほどかかりました。それは地震で地山に緩みが生じて水が浸透しやすくなったことで水位が低下したものの、時間が経つとその亀裂が目詰まりして水が浸透しにくくなったので水位が回復したと説明できます」

熊本地震で地下水の水位と水質は変化したが存亡が問われるほどではなく、おおむね元の状態に戻った。その自然の摂理と回復力を実感できるのも、観測体制が整い調査研究が進む熊本地域ならではだ。

(注3)地山

盛土、表土、堆積物などに対して、自然のままの地盤をいう。

地下水の持続的管理で水資源を確保

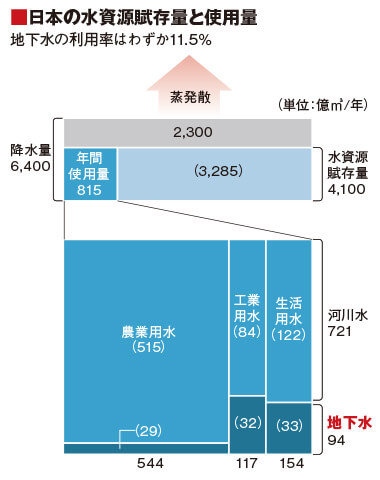

雨の多寡に左右される地表水が温暖化によって不安定になっているが、日本の水資源の大半は河川水に頼っており、地下水の利用率は12%に満たない。「より器が大きく安定した地下水を有効利用すべき」と嶋田さんは説く。

「日本の三大都市圏では1960~70年代に地下水の過剰な汲み上げで地盤沈下や塩水化などが起き、揚水が規制されました。その結果、地下水位はほぼ自然状態にまで回復しています」

嶋田さんは海外にも目を向けている。例えば温暖化の影響が早く現れた台湾では大雨と旱魃(かんばつ)の頻度が高まり、1980年代以降、地表水から地下水に水資源は転換されていると言う。

「モンスーンアジア地域では、蒸発散量を上回る降水量があるため、潜在的に地下水の涵養量が豊富なのです。揚水量管理や水張り田んぼなどの人工涵養を確立すれば、日本のみならず同じような水文特性をもつ海外でも地下水は安定した水資源として利用できるのです」

熊本地域で進められる持続可能な地下水管理システムは、その嚆矢(こうし)となるだろう。

硝酸汚染の実態を「見える化」する

安定した量の地下水を保つことと同様に、水の質も問われる。

水中の硝酸態窒素と亜硝酸態窒素が一定濃度を超えると飲用水には使えないという環境基準が設けられている。発がん性物質の生成や酸素欠乏症などにつながるおそれがあるからだ。化学肥料の過剰使用や畜産排せつ物の不適切な廃棄は地下水の硝酸汚染を拡大させ、世界的な環境問題の一つになっている。

熊本地域では、硝酸汚染の実態把握と自然浄化機構の解明についても先進的な研究が進められてきた。熊本大学大学院先端科学研究部教授の細野高啓さんは、嶋田さんが骨子を築いた、三次元流動モデルやシミュレーションを通じて熊本の地下水を可視化する研究を継承し、さらに発展させている。

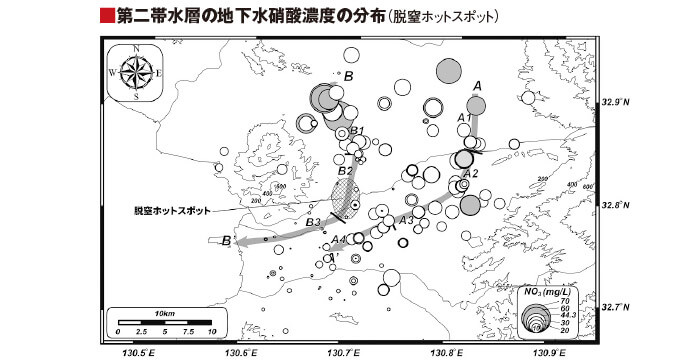

注力している研究の一つが、硝酸汚染の実態を「見える化」することだ。

「2009年から3年間の調査で確認された熊本地域の地下水硝酸濃度の分布を見ると、台地周辺の農業・畜産が集中する地域でもっとも高いことがわかりました。飲用水の水質基準を超えた濃度は全体試料のうち2.3%。その地下水は第二帯水層の深井戸から採取したものです。これは、より深層で硝酸が蓄積している可能性を示唆しています」と細野さんは危機感を抱いている。

この調査以前から、県や市は環境基準を超えた井戸を把握しており、すでに1970年代後半から硝酸濃度が増加傾向にあることもわかっていた。そのため、化学肥料の削減、畜産排せつ物の投棄防止といった対策が講じられてきた。

「硝酸濃度の変化を見ると、現在は深い第二帯水層では進行傾向にある井戸が多いのに対し、浅い第一帯水層では減衰傾向にある井戸が多いことがわかります。窒素負荷の軽減対策が一定の効果を上げているといえますが、過去に浸透した窒素成分が帯水層中に蓄積し、タイムラグを伴って、より深い場所で顕在化しているとも考えられます」と細野さんは分析する。

将来にわたる地下水保全のために

濃度だけでは地下水中に検出された硝酸態窒素が何に由来するかわからないので、特定するために先に述べた環境トレーサー技術を用いる。硝酸態窒素の質量の異なる2つの安定同位体の比率を、起源と考えられる物資のそれと比較することで何に由来するのか判別できる。

「進行傾向にある地下水の硝酸汚染の主な原因は、かつては化学肥料の過剰施肥でしたが、今では家畜排せつ物由来の窒素成分の地下への浸透である可能性が高いと考えられます。プラント処理による環境負荷削減ならびに堆肥化といった対策が求められます」と細野さん。

自然界には「脱窒(だつちつ)」という浄化作用も備わっている。帯水層中で硝酸を使って呼吸をする微生物「脱窒菌」によって、硝酸態窒素が消滅していくのだ。

「脱窒菌が生きていくには有機物のエサが必要です。熊本地域は火山性の地質なので地下水中に有機物はあまりありません。しかし、かつて池だったところには植物の死骸が堆積した有機物に富む層があり、脱窒菌が活性化しています。『脱窒ホットスポット』が熊本地域にはいくつかあるのです。上流部の畑地では多量の施肥をしているのに硝酸汚染が減衰している場所もあります」

そうした情報も地下水の管理には大切だ。地下水の汚染は、地表での負荷から数十年遅れて現れるからこそ、観測データをもとにしたシミュレーションモデルが重要になる。

「『小さな熊本』をコンピュータでつくれば、シナリオをいくつか想定できます。熊本には検証材料が多くあるので正確なモデルをつくり、対策につなげられるはず」というのが細野さんの見通しだ。

そしてそのシミュレーションは、今まさに熊本地域で進められている、未来を見据えたさまざまな対策やそれにかかわる人たちの熱意と持続性を後押しするはずだ。さらに嶋田さんが着目しているように、モンスーンアジア地域を始めとする世界各地で安定した水資源として地下水が見直され、その利用が進むことにもきっと貢献するだろう。

(2021年11月8日取材)