機関誌『水の文化』71号

加計呂麻島──祭祀の痕跡が残る静謐(せいひつ)な島

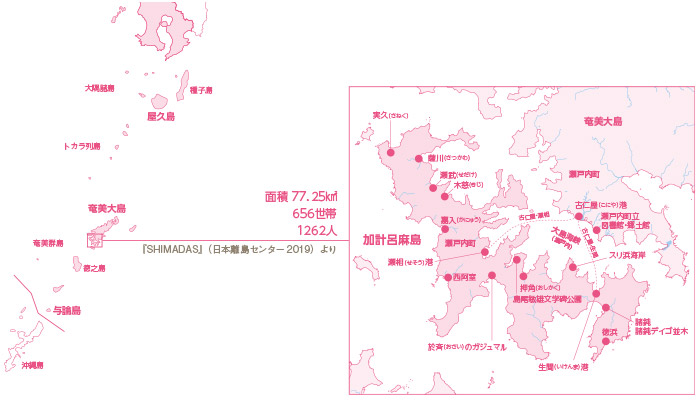

波が穏やかで台風時に避難海域として用いられる大島海峡。「瀬戸内(せとうち)」とも呼ばれるこの海峡を奄美大島南端の古仁屋(こにや)港から船で渡る。約20分で着く加計呂麻島(かけろまじま)では、地下水は飲み水に適さないが、山からの表流水を用いて稲作を営み、地形に合わせてサトウキビや芋も栽培し、暮らしつづけてきた。森と海の狭間で、小さな扇状地の限られた空間を巧みに切り分け使いながら生きてきた人びとの集落と水の関係、祭祀(さいし)の痕跡が残る加計呂麻島を訪ねた。

加計呂麻島で最も規模が大きい集落「諸鈍(しょどん)」。およそ80世帯、約130人が扇状地で暮らす

デイゴの大木が見守る「テラミズ」

この島では梅雨時に紅の花をつけるデイゴの並木道が、孤を描く海岸線に沿って数百メートル続く。太い幹から海のほうへと、くねくね触手を伸ばすように張り出す枝葉のトンネルを中ほどまで行くと、海のそばに一軒の家がある。

奄美群島ならではの主屋(オモテ)と台所(トーグラ)の二棟形式。映画『男はつらいよ 寅次郎紅の花』(1995年)のロケで使われた、マドンナのリリーが暮らし、寅さんが居候する家だ。寅さんの映画は48本目の同作が最終作となった。地元でも観光客からも「リリーの家」と親しまれていたこの家も、空き家となり廃れかけた。しかし2017年(平成29)に宿泊施設としてリノベーションされ、寅さんの思い出とともに今もある。

南東の湾に面したここ「諸鈍(しょどん)」は、奄美大島から大島海峡を渡った加計呂麻島(かけろまじま)で最大の集落だ。80世帯に130人ほどが暮らす。

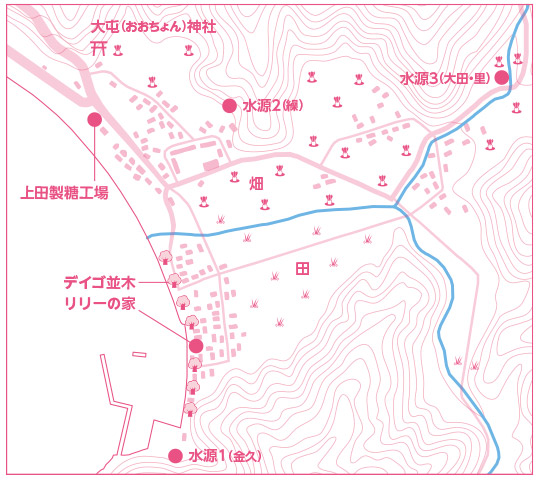

集落の村長兼自治会長のような重任を果たすのが区長。諸鈍区長の徳 元(とく はじめ)さんの家も、デイゴ並木の近くの海沿いにある。徳さんに、水道が敷設される以前に使っていた集落の水源を案内してもらった。諸鈍集落は海岸から内陸にかけて金久(かねく)[1]、繰(くり)[2]、大田(おおた)、里(さと)[3]の4地区に分かれるが、それぞれ共用の水源をもっていた(大田と里で共用)。

加計呂麻島の85%は森林地帯。急峻な山麓のわずかな扇状地に集落が点在し、小川が流れ込む。

リリーの家から内陸へと奥まった、山裾の藪に分け入る。島にはハブがいるから、不用意に道を外れて草むらに入るべからずだが、徳さんの先導なので特別だ。

案内されたのは険しい崖の下。そこには、上から流れてくる水を受けとめるかのように据えられたコンクリートの囲いがあった。

「湧き出しとはちゃう。山水(やまみず)やね。みんな『テラミズ』と呼んどった。重機もない昔やから手づくり。なかに砂利を敷いて上澄みの水を汲んでたんです」と徳さんは言う。

「昭和三年」の刻字が見える。水流はちょろちょろとしかないが、「命の水」だったころはあふれるくらい溜まっていたそうだ。徳さんが子どものころの実家はテラミズのそば。

「天秤棒やから揺れて、家に着いたらバケツ半分しか残らない。一日3回くらい汲みに行ってたんちゃうかな。それはほとんど子どもの仕事。小遣いもらって」と徳さんは振り返る。

もっと内陸にある水源も2つ、見せてもらった。1つは今も農業用水に使われている。内陸部でサトウキビや芋、水田を耕作し、海沿いの微高地に家を建てた集落は水源を中心に形成されていったのだ。井戸水の質はあまりよくないため、飲用水や神事で使う水は表流水の共用水源を利用していた。

終戦間際に加計呂麻島へ特攻隊長として赴任した作家の島尾敏雄は、諸鈍集落から10kmほど離れた押角(おしかく)集落のミホと熱烈な恋愛の末に結ばれた。ミホが加計呂麻島での思い出を綴った著作に次のような一節がある。

「私の家には(中略)二つの井戸がありましたが、「お茶の水は泉の水でないと美味しくないのですよ」という母の言葉で、毎日泉まで水を汲みに行っていました。(中略)小さな水溜りは清く澄み、泉に映る自分の顔をみつめるだけで清められるようなやさしさを湛えていました」(『海辺の生と死』中央公論新社 2013)。

この一節からも、加計呂麻島の人びとは井戸よりも表流水の共用水源を頼っていたことが窺える。

Column 01

ハブ退治の「用心棒」

加計呂麻島西端の「実久(さねく)」集落では、10mほどの間隔で道端に、長さ2m弱の青竹や木の枝が立てかけてある。その名も「用心棒」。ハブを寄せつけず防御するための道具だ。ハブの「捕獲棒」はまた別で、専用の器具がある。奄美群島でハブは奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、徳之島に生息。夜間と早朝に活動する。捕獲されたハブは血清をつくるためにも市町村で買い取っている。瀬戸内町の2021年度買い上げ数は2353匹だった。

共有広場「ミャー」を中心とした空間構造

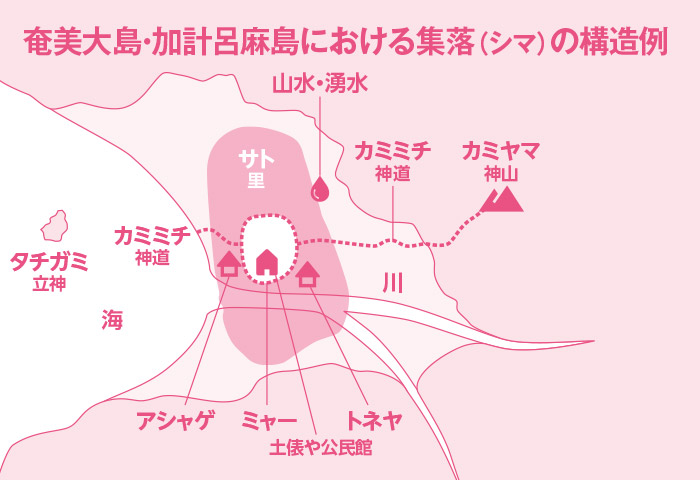

加計呂麻島の大きな特徴は、どの集落にも、ほぼ中央に共同で使う広場「ミャー」があることだ。

「古くはここで、神役を女性が務める『ノロ』の祭祀が執り行なわれていたのです。ミャーには『アシャゲ』と『トネヤ』があります。アシャゲは主に稲作儀礼を執り行なうための祭場で、トネヤは男性神役が居住していました。また、集落の人しかわからない、ネコが通るような『カミミチ』が山裾から海へと続いていました。カミミチは祭祀のときに神様が通るとされている道です」

そう教えてくれたのは瀬戸内町立図書館・郷土館学芸員の町 健次郎さん。加計呂麻島では、こうした空間構造が、どの集落にも共通する。コンパクトな扇状地なので、人の集まる公民館や集会場はすぐにわかり、そこがミャーであることは、明らかに見てとれる。

また、海岸から見える沖合に屹立した岩場は「タチガミ」といい、突き出た岬は山の神が降りる場所とされる。

複雑なリアス海岸沿いの自動車道を巡り、点在する集落を訪ねると、トネヤとアシャゲが現存していた。あたりの景色に溶け込んでいるその様子が、神事と日常が地続きの島の暮らしを想わせる。

文化が入り混じった伝統芸能「諸鈍シバヤ」

諸鈍には平家の落人伝説が残る。この島に渡った平資盛(たいらのすけもり)一族が始めたと伝えられるのが、国指定重要無形民俗文化財の伝統芸能「諸鈍シバヤ」だ。旧暦9月9日、資盛を祀る大屯(おおちょん)神社の境内で、20あったうちの11演目が上演される。

演目の前に、拍子木やホラ貝などを手に男衆が練り歩く「楽屋入り」での、三味線と太鼓を伴奏に独特の節回しやお囃子が耳について離れない。獅子退治や美女と大蛇の人形芝居などは滑稽で、琉球交易の地だったこの島らしい、大和と琉球の文化が混じったような楽しい芸能だ。島外からも多くの観客を集めている。そして観客だけでなく、瀬戸内を挟んだ奄美大島に住む加計呂麻島出身者も大勢集まる。普段は静謐(せいひつ)な島だが、この日だけは別だ。

諸鈍シバヤの開幕では大屯神社の土俵を掃き浄めるが、集落の公民館が建つ広場にも土俵がある。旧暦8月の豊年祭では、相撲と余興が披露され、青年団とともに子どもたちもまわしをつける。

相撲では力士が取組前に口に含む「力水」がつきものだ。神聖なる水なので、これもかつては貴重な共用水源からとったのだろう。

Column 02

奄美のソウルドリンク「ミキ」

加計呂麻島の国指定重要無形民俗文化財の伝統芸能「諸鈍シバヤ」では、集落の婦人会などが協力して「ミキ」をつくり、観客と演者にふるまう。ノロの祭祀や豊年祭で奉納された「神酒」が語源だがアルコール飲料ではない。奄美群島や沖縄で市販され親しまれている乳酸菌飲料で、米とサツマイモを発酵させてつくる。ドロッとした喉ごしは、甘いおかゆ、もしくはノンアルコールの甘酒といった感じ。冷やして飲むと夏バテ防止にいいそうだ。

循環農法でつくる昔ながらの純黒糖

丘の上から諸鈍集落を眺めると煙突の煙がたなびいていた。上田製糖工場だ。サトウキビは薩摩藩統治時代から奄美群島の基幹作物。往時からすれば減ったが、加計呂麻島には今も5つの製糖工場がある。サトウキビの栽培に最も重要なのは豊富な水。亜熱帯気候で雨の多い南西諸島は栽培適地だ。

上田製糖工場では、サトウキビの搾り汁を煮詰める工程で灰汁(あく)を絶妙の塩梅で取りつづける昔ながらの手づくりで、無精製の純粋な黒糖を生み出す。釜の燃料はサトウキビの搾り滓(かす)。繁殖牛を飼育しており、サトウキビの葉は牛に飼料として与え、搾り滓は牛に踏ませて堆肥にもする。さらにその堆肥で牧草も育てる。どこにも無駄のない、見事な循環型の農業だ。

「3月から4月に一番糖度が上がる品種のキビだけを使ってるもんやから、品種によっては収穫が始まる12月には作業しない。そのころはまだ糖度が乗ってないし、時季が遅すぎても糖度が抜けて砂糖にならない。加工糖やザラメ糖を入れれば年間通してつくれはするけど、それじゃ純な黒糖にはならんのよな」と上田博和さん。

工場でしか入手できない「菓子糖」を口に含む。とたんにホロホロと溶け出す。コクのある甘さが広がるが、しつこさは一切ない。

上田製糖工場を含め、島内に5つもの製糖工場があるように、小さな扇状地で限られた水源やその他の資源を大事に使って暮らしてきた加計呂麻島の人びと。もうノロはいないし、祭祀と水との関係も薄らいでいるが、祭祀の痕跡が集落ごとに見られる、この静かな島には心惹かれるものがある。

Column 03

石を積んで魚を獲る「垣漁」

遠浅の海岸に石を積み上げ、半円形の長い堤を築くと、満潮時に海水が石積みを越えて流入する。干潮時、海水が引いて干潟になった浜に取り残された魚を網や竹籠、素手などで捕獲する。「石干見(いしひび)」という古式漁法だ。奄美、沖縄地方ではかつて数多く行なわれ、海中に石垣のような囲いを築くことから「垣漁」と呼ばれていた。加計呂麻島では集落で共用し、その痕跡の石積みが今も見られる。戦後しばらくまでは現役の漁法だったという。

(2022年4月26~28日取材)