機関誌『水の文化』71号

与論島──身も心もほどけるような楽園の水事情

戦後、沖縄が返還されるまで「日本最南端の島」として人気を博した与論島(よろんじま)。泊まる宿が見つからず「廊下でいいから寝かせてくれ」と頼み込む観光客も多く、部屋数に余裕がある家はほぼすべてが民宿の看板を掲げたという。高台からは沖縄島最北端の辺戸岬(へどみさき)を望むことができる。島を一周するのに車で1時間程度とコンパクトなサンゴ礁の島の、あまり知られていない水事情と魅力を追った。

与論島東部の大金久(おおがねく)海岸。この沖に白い砂浜「百合ヶ浜」が出現する

大潮の干潮時に現れる幻の白い砂浜

滞在3日目。ようやく晴れた日に海を見て息を呑んだ。なんという色なのか。エメラルドグリーンとも違う、やや乳白がかった青。近いのはターコイズブルー、あるいは白群(びゃくぐん)か──。

奄美群島でもっとも南に位置する与論島(よろんじま)は隆起サンゴ礁の島であり、その海の美しさはつとに知られている。運のいいことに訪れたときはちょうど大潮の時期で、干潮時には幻の砂浜と呼ばれる「百合ヶ浜(ゆりがはま)」が現れるという。「年齢の数だけ星砂を拾えば幸せになれる」と教えてもらったが、とても拾いきれる数ではないのであきらめた。

百合ヶ浜には大金久(おおがねく)海岸からグラスボートで渡る。一人3000円也。だがその価値は十分にある。海と白い砂浜、青い空──身も心もほどけていく。

島内の主要な浜のそばにはシャワーを備えた公共トイレがある。泳いだ後に無料でシャワーが使えるのはうれしいが、与論島は量的にも質的にも「水に乏しい島」である。そのことを、ここを訪れるほとんどの観光客は知らない。

人びとが水を得た井戸と地下水

与論島の年降水量の平年値は1798.1mm(1991~2020年)。奄美市名瀬の約2800mm、沖縄県那覇市の約2000mmに比べても少ない。島は小さく、水を蓄えられる高い山も森もない。たとえ雨が降っても隆起サンゴ礁の島なので水は抜けてしまうのだ。

ただし、地下に浸透する水がところどころで湧き出している。古来、人びとはそこで水を得ていた。今も残る井戸や地下水を与論町教育委員会生涯学習課の南勇輔さんに案内してもらう。

与論島へ最初に上陸した人びとが使ったと伝わるのが、赤崎海岸のそばにある井戸「アマンジョー」。付近には緑色岩(りょくしょくがん)の露頭がある。「硬い岩に浸透をはばまれた水が出てくるようです」と南さん。すぐそばには縄文晩期の遺跡が発掘されている。縄文人もアマンジョーの水を使っていたのかもしれない。

もう一つ有名なのが「屋川(ヤゴー)」。城(ぐすく)集落のそばの洞窟にある。石造りの階段を下りていくと琉球石灰岩の台地に浸み込んだ雨が地下水となり滔々と流れていた。手を浸けると冷たい。水を導くための半竹状の石樋が据えられているが、いつ誰がつくったか定かではない。石樋がどこまで続いているのか確かめようと身を屈めて奥に向かうが、体が入らず断念した。

「かん水」を淡水化 硬度も和らげる装置

井戸や地下水、雨水を集めて暮らす島民が待ち望んだ水道(簡易水道)が引かれたのは1964年(昭和39)。しかし、水道水の量と質の問題はその後も付いて回る。

与論島の水道水源はすべて地下水だ。この水は琉球石灰岩に由来するため硬度が高い。健康に影響はないが、石灰分などが析出することでボイラーは詰まり、ヤカンやポットの底に白い塊がこびりつく。観光客が押し寄せる夏場や干ばつ時に地下水を汲み上げすぎるとそこに海水が浸み込み、塩水化する危険を常にはらんでいた。畑の肥料や家畜の屎尿、生活雑排水による硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ)の問題もあった。

安心して水を飲みたい──その思いは島民共通だった。およそ10年かけて国や県に働きかけ、2001年(平成13)に稼働したのが「海水淡水化施設」だ。

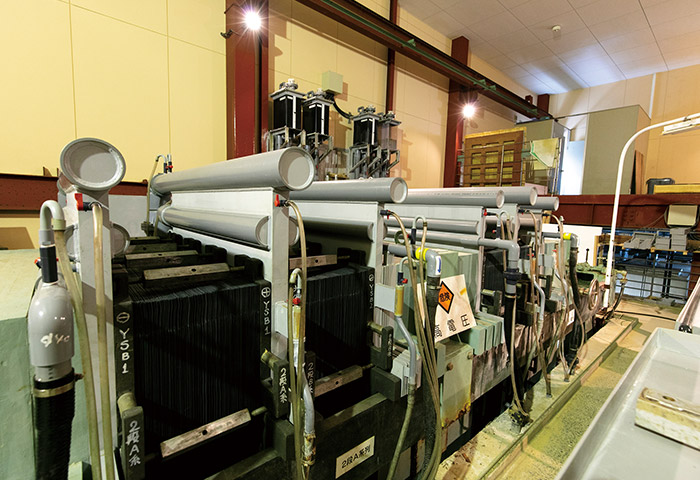

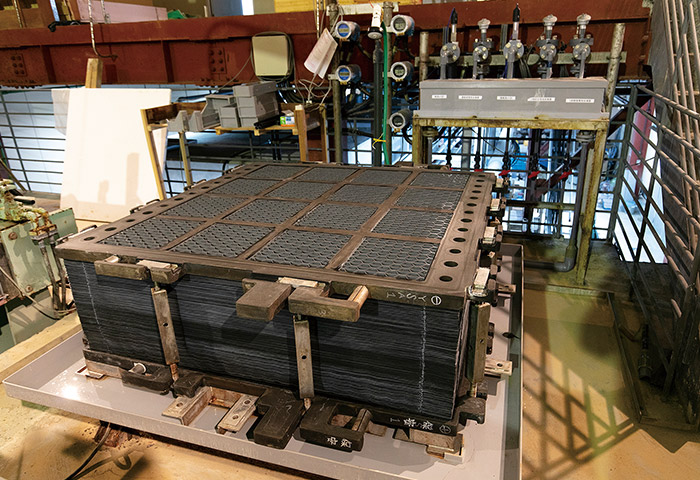

与論町水道課の仁禮(にれい/れいは「ネ」に「豊」)和男さんと富永淳さんに頼んで、海水淡水化施設を備えた古里浄水場を訪ねる。

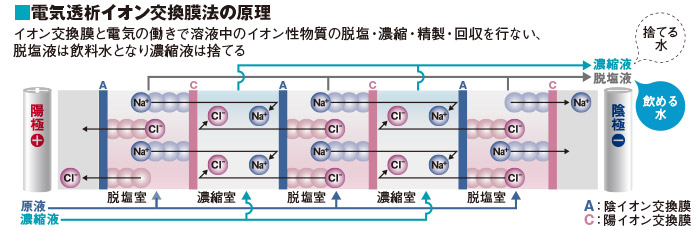

「9カ所の水源からの水を古里(ふるさと)浄水場へ導水します。急速ろ過設備で前処理を行なってから、『電気透析イオン交換膜法』装置で硬度や不純物、窒素分、塩分などを除去し、塩素で消毒した後、配水池へ送水しています」と仁禮さん。

事の発端は、既存の水源では量の確保があやしくなったこと。新たな水源としたのは、既存の水源より質は落ちるものの水量は確保できる、海水と淡水の中間くらいの塩分を含む「かん水」だった。そこで、既存の水源の水と合わせて電気透析イオン交換膜法で処理して質を高め、配水することに。その結果、かん水は淡水(真水)に、カルシウムやマグネシウムの数値も下がり、硝酸態窒素もある程度除去できるようになった。

悩みはランニングコスト。動力として電気代が年間1850万円、薬品代が同1300万円弱。与論町は県内でもっとも水道料金が高い。節水しないと島の人びとに迷惑をかけてしまうことになる。

多様だった南の島のかつての文化伝える

それはこれまで見たことがない、変わった形の茅葺屋根だった。

昔の民家や民具を残す私設資料館「与論民俗村(以下、民俗村)」には、丸い茅葺屋根の建物が2棟並んでいる。

「与論では台風を考えて小さな建物を分けて、しかも低く建てます。また、風切りをよくするため正方形です。本州のような長方形だと一辺が風を多く受けてひっくり返りやすい。屋根材も与論はススキで、お隣のヤンバル(沖縄島北部)は竹。その島がもつ資源や気候、地形に合わせるので、南の島の暮らしにはかつて多様性がありました」

そう話すのは村長の菊 秀史(ひでのり)さん。民俗村の原点は、菊さんの母、千代さんが「これ以上失われたら取り戻せない」と島内の民具を集めはじめた昭和30年代後半。捨てようとしていたごみを集めるので当時は変人扱いされたそうだが、徐々に島民の理解を得て膨大な数の民具が集まった。

菊さんは小学校1、2年生のころ、天秤棒とバケツを持ってアマンジョーへ水汲みに通った。この地区に水道が開通する1965年(昭和40)まで日課だった。水をこぼさずに持ち帰るにはコツがある。井戸のそばのソテツや葉が多くついた枝をバケツに入れると表面張力が働いてこぼれにくい。

民俗村には雨水を溜める昔のしくみも展示されている。木の幹に撚り束ねた草を巻き、先端は甕(かめ)に突っ込む。幹をつたって落ちる雨を集めるためだ。本来はガジュマルなどの常緑樹にしかける。使い古しのホースを巻くこともあった。

菊さんは、家族経営の民俗村で郷土料理、衣服、芸能、住まいなど、この島の文化を伝えつづける。

「理想はお客さまが泊まって、海に行って魚を釣り、芋をつくる。昔話をしながら方言も伝えて……私の代で実現するのは厳しそうなので、子どもや孫に引き継ぎます」

Column 01

漁港に棲みついたウミガメ

ポカンポカンと何頭ものウミガメが呼吸をするために浮上する。ここ茶花漁港にはウミガメが棲みついている。7頭いると言う人もいれば、20頭近くいると話す人もいて正確な数はわからない。ウミガメは漁師が獲物をさばいて放るエラや内臓を食べて育つ。しかし困ったこともある。「スーナ」というゆがくと美味な海藻を食べつくしてしまうのだ。また釣り人はウミガメが現れると魚が釣りづらくなるため、頭を抱える。自然と人の共生は一筋縄ではいかない。

自給自足の香り残る与論島の暮らし

島内を巡ると、シニアカーに乗ったお年寄りが多いことに気づく。ゆっくり走り、店先を覗き、何か買っては走り出す。与論島ののんびりした雰囲気によく似合う光景だ。裏を返せば乱暴な運転をする人がいないなどシニアカーが走れる生活環境があることを意味する。

また、台風が立て続けに来たら物流が2週間止まることもあるので、いざというときに備えて自給自足に近い暮らしが残る。民俗村そばの漁港で話した二人組の漁師は、家で食べる分の米をつくり、海に出ては魚を獲り、親戚や友人と魚や野菜を融通すると言っていた。

最盛期は年間15万人が訪れていた与論島。その後は減少したもののコロナ禍の前はⅤ字回復していた。与論島の海と人懐っこい島の人びとに惹かれ、半年単位で本土と行き来して働き暮らす女性たちがいた。しかも何人もだ。

取材を終え、沖縄島の本部(もとぶ)港へ向かうフェリーに乗る。徐々に遠ざかる小さくて平たい島影を甲板から眺めながら、取材中に教えてもらった新民謡『与論小唄』の一節を思い出す。

「木の葉みたいなわがよろん

何の楽しみもないところ

好きなあなたがいればこそ

いやな与論も好きとなる」

形は木の葉かもしれないが、吹き飛ぶような軽さはない。与論島の魅力や楽しみは、美しい海以外にもたくさんある。

Column 02

南の島のハンモック文化

菊 秀史さんの案内で与論民俗村を巡ったとき、天井から吊り下げられた丸い網があった。これは赤ん坊を寝かせるためのゆりかご。菊さんは子ども4人をこれで育てた。鹿児島から北関東あたりはわらで編んだ箱で、東北は丸いわらかごだが、奄美大島から南はハンモック文化だと菊さんは言う。ゆっくり揺らすので赤ん坊の寝つきが早い。奄美大島の名瀬港から与論島の供利(ともり)港までのフェリーでやけにぐっすり眠れたのは、ハンモックと同じようにゆっくり揺すられたからかもしれない。

(2022年5月1~4日取材)