機関誌『水の文化』75号

[湖人]

【漁業】

この風景を残すために漁師の道へ

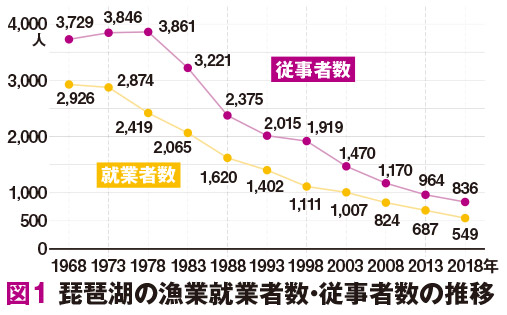

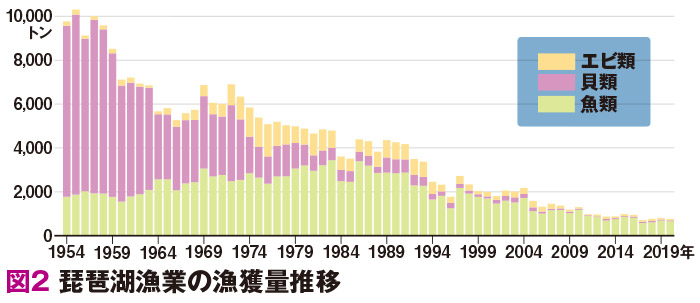

ふなずしをはじめとする琵琶湖の湖魚料理は重要な文化だ。ビワマスやニゴロブナ、セタシジミなどの固有種、そしてコアユやナマズなどさまざまな魚介類が食されてきた。漁獲量は1955年(昭和30)をピークに減りつづけているが、3年前に漁師として独立した若者がいると聞き、大津市の和邇(わに)漁港へ向かった。

刺し網を引き上げてビワマスがかかっていないか確認する駒井健也さん

-

フィッシャーアーキテクト代表

駒井 健也(こまい たつや)さん -

1992年滋賀県栗東市生まれ。滋賀県立大学環境科学研究科環境建築デザイン学科卒業。同大学院環境科学研究科環境計画学専攻環境空間意匠部門修了。琵琶湖にて3年の漁師研修を経て、2020年に独立。

旬の魚を捕らえる琵琶湖伝統の魞漁

9月上旬、漁師の駒井健也(たつや)さんの船に乗って琵琶湖に出た。駒井さんは湖底に刺さって突き出た杭の曲がりを真っすぐに立て直す。

「今は禁漁期間中(8月21日〜11月30日)です。先日の台風で曲がった杭を直し、杭に張る網を洗いメンテナンスして12月のかき入れどきに備えます」と駒井さん。

小型定置網の漁具の名が付いた「魞(えり)」漁。湖岸近くから沖合いに向かって矢印型に網を張り、「つぼ」と呼ばれる行き止まりに魚を誘導して捕まえる。障害物にぶつかるとそれに沿って泳ぐ魚の習性を利用した、琵琶湖の伝統漁法だ。

魞では30種ほどの魚が獲れるが、もっとも需要が多いのは、成長しても大きさ10cmほどのコアユ。12月に入ると琵琶湖の魞漁師は、いっせいにヒウオ(氷魚=コアユになる前の稚魚)を獲る。年間売り上げの3〜4割をこの時期に稼ぐという。

「ヒウオはアユ苗として養殖や放流用に全国へ出荷されます。1〜2週間で注文量に達するので、獲りすぎないようにまた禁漁し、1月中旬〜2月頃に再開。ヒウオが成魚のコアユになって浅瀬にまた集まってくるのが5〜6月です」

魞漁のほかにも駒井さんは、竹や塩ビのパイプを寝床として沈める「竹筒漁」でウナギを、適度な水深のところに網を仕掛ける「刺し網漁」で『琵琶湖の宝石』と呼ばれる固有種のビワマスを獲る。

この日は残念ながらウナギもビワマスもかかっていなかった。

「生きもの相手ですからね。いたら感謝で、いなかったら、そんなもんやなあ、と毎度落ち込んでる場合ではないです」と、若き漁師は、さばさばしている。

水とともに暮らす風景に惹かれて

駒井さんは滋賀県立大学の環境建築デザイン学科に学び大学院まで進んだ。ヨシを茅葺屋根に使うなど地域資源を循環させるしくみとしての建築をどう現代に活かすかなどに取り組み、ガンジス川やベネチアなど海外を旅するうち「水とともに暮らしている風景」に惹かれた。同時に足元の琵琶湖の魅力にも改めて気づいた。

漁港の漁師に話を聞くうち、漁獲量の減少や後継者不足などを知る。水とともに暮らす琵琶湖の風景を存続させるには建築だけでは難しい。漁師の仕事を魅力的なものにして後世につなげることだ、と駒井さんは考えるようになった。

「机上の空論ではダメ。自分自身で取り組み、やがてはモデルになれれば」と漁師になる決心をした。

琵琶湖で漁獲高がもっとも多い漁法は魞漁。国の研修制度を利用して、志賀町漁業協同組合の親方のもとで3年間、魞漁の修行をした。独立して今は3年目だ。

「1年目は必死でした。魞一式は親方から引き継いだものもありますが、メンテナンスの道具や他の漁法用の船などを買うのに借金もしました。9〜11月は、ほぼ無収入だし、12月の1〜2週間にすべてを賭けるストレスは半端なかった。一日中、琵琶湖に出て、よく食べてはいたんですけれどどんどん痩せていって、漁が始まった時は歩くのもしんどいくらいで」

幸いにして1年目はよく獲れた。だが、もっと獲る漁師は大勢いる。

「まだ改善点はたくさんあります。毎年、反省しないといけないことばかり」と研鑽に余念がない。

生産者が出口まで考え存続できるしくみを

漁の技量の向上と同時に、当初の志どおり「琵琶湖と湖魚の魅力を伝えることを通じて付加価値を高め、漁師という仕事にプラスになるしくみをつくっていきたい」と駒井さんは考えている。

例えば漁業体験。早朝5時に出発し8時には戻り、獲れた魚を駒井さんが捌き、味わってもらう。ふだんの漁をそのまま体験できる。

また、生産者と消費者が直にやりとりするオンラインマルシェに「琵琶湖の旬を届ける淡水魚定期便」を出品している。漁協とは別の販売ルートで、一人ひとりの生産者を応援する全国の熱心な淡水魚ファンとつながれる貴重な機会でもある。

地元紙に月1回、「琵琶湖の漁師 シャカリキ奮戦記」と題してエッセイを連載し、ラジオにも出演。これも発信活動の一環だ。

泊まりがけで漁業体験をし、感じたことを作品として表現、展示して琵琶湖の暮らしの魅力を広める「BIWAKOアーティスト・イン・レジデンス」も始めたところだ。

淡水魚が食卓にのぼる機会は減っている。需要が少なければ高く売れず、やがては獲らなくなる。打開策の一つが、相応の価格設定で漁を体感しながらごちそうとして湖魚を楽しんでもらう、といった駒井さんのような試みだろう。

「生産者が出口も確保し、届けるところまで考え、産業として量が減っても成立し存続できるしくみをつくらなければなりません」

船から下りてコアユのオリーブオイル漬けとゴリ(ヨシノボリの稚魚)の佃煮をごちそうになった。「年間を通じて魚が動く奥深い多様性」と駒井さんが語る琵琶湖の魅力に、ほんの少し触れたような気がした。

(2023年9月1日取材)