機関誌『水の文化』77号

【文化をつくる】

見えてきたのは「泳ぐ」の多彩さ

山口県の佐波川(さばがわ)で泳ぐ坂本貴啓さん(連載「Go! Go! 109水系」執筆者)。

川を知り尽くしている坂本さんだからこそ、泳ぐときはライフジャケットを着て、周囲を注意深く観察する

-

編集部

着目したのは近代泳法「以前」のこと

「あなたは泳げるの?」と聞かれたら、皆さんはどう答えるだろう?

「平泳ぎならかなり泳げるけど、クロールはヘタかな」

「実はカナヅチで……」

「スイミングスクールに通っていたから一通り泳げるけど、海は苦手」

「海辺で育ったからふつうに泳げる」

「スキューバダイビングのライセンスをもってるんだ」

試しに周囲の人たちに聞いてみると、いろいろな答えが返ってきた。その人の出身地や生い立ちなど意外な一面を知ると同時に、一言で「泳ぐ」といっても、ある人にとっての舞台はプールであり、また別の人にとっては川や海や海底の場合もあり、思いのほか多様なことに気づく。

泳ぐに関する話で盛り上がるのは小中学生時代のプール授業の思い出だ。

「消毒のために浸かった水槽ってまだあるのかな?」

「あの目を洗うやつ、苦手だった。どうしても目を瞑ってしまうから」

昭和生まれにはなじみ深い「腰洗い槽」と「洗眼器」はもう使われていないそうだ。気温が低い日に震えながら浴びたシャワーも、今は温水式が主流になりつつある。学校プールの設備だけでも数十年経つと変化がある。さらに、学校プールと水泳授業が曲がり角を迎えているらしい。

今こそ「泳ぐ」について考えよう──とスタートした本特集だが、抜けている部分があることにお気づきだろうか。そう、クロールをはじめとする近代泳法を取り上げていない。『日本民俗大事典』の「水泳」の項では「水の中をおよぐこと。水およぎともいう。」とある。意外と曖昧で幅が広い。ならば近代泳法は他に任せて、そこに至る道筋や少なくなった川ガキなどに目を向けようと考えたのだ。

地理的条件から見た「泳ぐ」の系譜

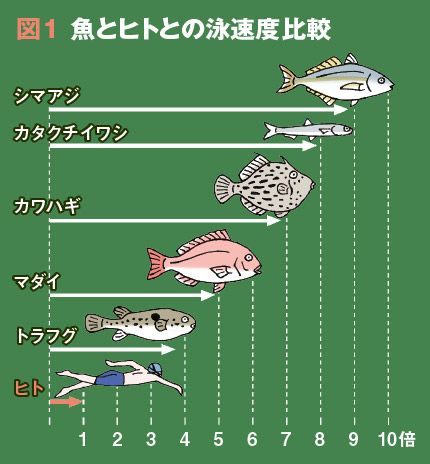

そもそもヒトの体は魚類のような泳ぐことに適した構造ではない。図1は高木英樹さんの著書『人はどこまで速く泳げるのか』に掲載されているイラストを編集部が描き直した。これは公益財団法人 海洋生物環境研究所がWebサイトで公開している図に、高木さんが「ヒト」を書き添えて作成したもの。ヒトが泳ぐ速度は、海でプルプルとかわいらしく泳いでいるトラフグにも劣ることがわかる。

しかも、日本人の体型は長身痩躯が多い欧米人に比べてハンディを負っている。にもかかわらず、日本の競泳選手は世界と伍して戦ってきた。日本人特有の探究心や創意工夫などが「水泳ニッポン」の伝統をつくったといえる。近代泳法4種のうち、特に平泳ぎがお家芸と言われるほど伝統的に強いのは、和式トイレで育った日本人の足首が柔軟だからという説もある。

そしてもう一つの要因は、地理的条件とそこから育まれた数々の泳法の存在が挙げられるだろう。

海に囲まれた島国であり、海岸線は砂浜と岩場が連続し、入り江や小さな島も点在する複雑な構造をしている。また、ヨーロッパ大陸に比べると川の勾配はとても急で、明治時代に川や港湾の工事のために来日したオランダ人技師、ヨハネス・デ・レーケが日本の川を見て「これは川ではない、滝だ」と驚いたと伝わるように、さまざまな水域が存在し、それに適応する形で泳法が生み出されていく。

13の流派が伝わる日本泳法のうち、今回は水府流(すいふりゅう)水術を取材させていただいた。紙幅の関係で取材記事では言及できなかったが、かつて水府流水術には、流れの速い上流の稽古場で発達したとされる「上町(うわまち)泳ぎ」、江戸の水戸藩邸の池で指南されたのが始まりとされる「下町(したまち)泳ぎ」の二系統が存在し、泳ぎも少し異なっていたという。

海でも川でも湖沼でも、祖先は魚介類を生きる糧として採取してきた。戦国時代には武術の一つとなり、江戸時代には各藩が水術を編み出す。明治時代には青少年の健康と体力の増強を狙う富国強兵策とも結びつき水練場の整備が進み、海水浴も奨励された。1920年(大正9)に開催された夏季オリンピック(第7回アントワープ大会)で惨敗したことから西洋の近代泳法を取り入れる……。駆け足でまとめるとこうした流れになるが、根底には水と水辺で営みをつづけた人びとがいる。

「泳ぎの原点」に今こそ立ち返ろう

翻って現代を見ると、「泳ぎが上手=プールで泳いだときにクロールが速い」というイメージが強い。しかし、四万十川で沈下橋(ちんかばし)から飛び込んでいたかつての川ガキたち、そして房総半島南部で漁をして海と暮らしてきた人たちに話を聞いたあとは、「泳ぐ」の定義は今よりももっと広かったのではないかと思うようになった。

冒頭に記したように「泳げる?」と聞くと、「平泳ぎなら泳げる」「泳げない」などさまざまな答えが返ってくる。しかし、海で漁師として生計を立てていた艫居(ともい)進さんの答えは違った。

艫井さんは熟考したのち、「クロールとか平泳ぎとか『ちゃんと』泳げるかと言われると泳げないけれど、溺れない程度には」と言った。そして赤沼竜義さんが「速さよりも海の漁師は深く潜れるかどうかが重要」と指摘したように、泳ぐ行為が何のためにあったのかを振り返ると、「自分の身を守る術」というシンプルな原点に思い至る。

実際、小中学校で「水泳運動」として行なわれていた「クロール」と「平泳ぎ」に加え、学習指導要領の改訂によって新たに「安全確保につながる運動」が追加された。「背浮きや浮き沈みをしながら続けて長く浮くことができるように」するもので、小学校は2020年(令和2)から、中学校では2021年(令和3)から適用されている。

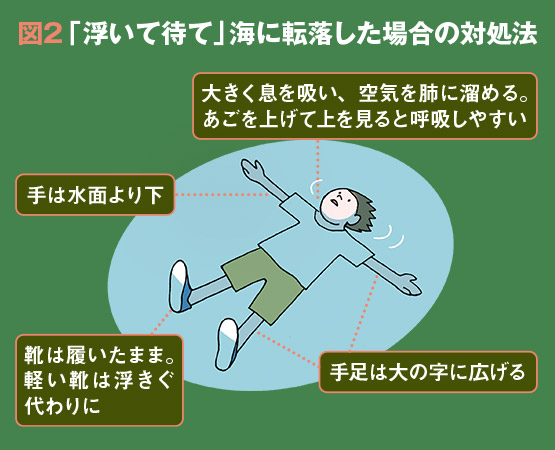

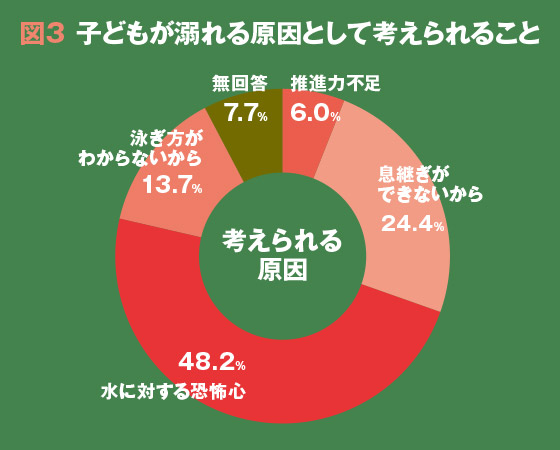

服を着たまま水のなかに落ちてしまった場合、「背浮き」は有効といわれている(図2)。肺に空気を溜めて、口と鼻以外の体の部位を沈ませる。おへそを浮かせて体をまっすぐに保つ。それで浮く感覚はつかめるそうだ。子どもが溺れる原因として挙げられる「水に対する恐怖心」と「息継ぎができない」に対しても背浮きは有効とされる(図3)。まさに原点回帰が図られているのだ。

「泳ぐ」を遡ると多様な古層が見えてくる

四万十川では、幸運なことに絶滅危惧種とされる川ガキに会うことができた。夕暮れにお母さんが見守るなか、姉弟はいつまでも泳いでいた。それはどんな心象風景となるのだろう。

巻頭言をお願いした村山嘉昭さんの著書『川ガキ』には福島県・檜枝岐川(ひのえまたがわ)の少年4人組が紹介されている。彼らはまだ雪が残る4月1日に川に飛び込んでいたという。檜枝岐村に知人がいるので聞いてみると、彼らは高校進学でいったん村を離れたが、3人は村に戻ってきて働いているそうだ。四万十川の現役の川漁師、矢野健一さんも関東で働いていたものの、川のそばで暮らしたくて帰郷した。

身近に川や海などがあり、そこに体を浸して遊ぶ。そんな時間を過ごした思い出は、故郷から離れがたい愛着も育むようだ。

近代泳法以前の「泳ぐ」に目を向け、薄皮を一枚一枚剥がすように見ていくと、古層には多様で豊かな文化があった。それは「泳ぐ」に限ったことではない。前号の「そば」もそうだったように、今は当然とされる事柄もルーツをたどると知らないこと、思いがけないことに行きつく。水と人の暮らしは、なんと奥深いものなのか。

もちろん近代泳法を扱わなかったのは否定的な意味ではない。都市部に住む多くの人にとって、それは水に直接ふれる貴重な機会を与えてくれるのだ。まもなく4年に一度のスポーツの祭典が開かれる。「水泳ニッポン」の精鋭たちが世界とどう戦うのか目を凝らし、思いきり応援しよう。さらに、もしも最近泳いでいないのであれば、自らの体を水に浸して手足を自由に動かしてみたい。プールでも海でも川でも湖でも、自分が好きな水の場所で。