機関誌『水の文化』78号

【総論(概史)】

社会と経済情勢が生んだ日本の喫茶店

――戦前から今に至る3つのブーム

休日においしいコーヒーを飲みながら、喫茶店でゆっくり過ごす――そういう人は多いと思います。しかし、喫茶店がいつできて、どう広まったのかをご存じでしょうか? 大学で微生物やがんの研究・教育に携わりながら、趣味で始めたコーヒー研究が高じて『コーヒーの科学』『珈琲の世界史』などを上梓した旦部幸博さんに、日本の喫茶店の黎明期から現代に至る移り変わりについて解説していただきました。

-

-

インタビュー

滋賀医科大学 医学部 准教授

旦部 幸博(たんべ ゆきひろ)さん -

1969年長崎県生まれ。京都大学大学院薬学研究科修了後、博士課程在籍中に滋賀医科大学助手へ。医学博士。専門はがんに関する遺伝子学、微生物学。コーヒーサイト「百珈苑」主宰。自家焙煎店や企業向けのセミナーで、コーヒーの香味や健康に関する講師を務める。著書に『コーヒーの科学』『珈琲の世界史』、共著に『コーヒー おいしさの方程式』などがある。

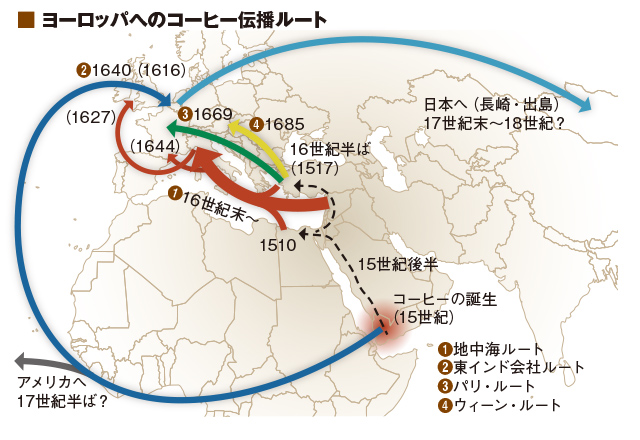

ヨーロッパに広がったコーヒーのルート

アラビア語の「カフワ(qahwah)」。これがコーヒーの語源です。ヨーロッパに伝わると、英語は「coffee」、フランス語は「café」と変化します。日本にはオランダ人が長崎の出島へ持ち込んだとされ、オランダ語の「koffie」からコーヒーと呼ばれるようになったようです。

コーヒーが伝播した時期やルートは複数あってややこしいので、簡単にご説明します。原産地はエチオピアです。それがイエメンに渡ってカフワとして飲まれるようになったのが15世紀頃といわれています。さらにアラビア半島を北上してエジプト、トルコと伝わり、16世紀半ばにはイスラム圏で広く飲まれていたようです。

ヨーロッパに広まったルートは大きく4つあると考えられています。まずは地中海沿岸の交易から伝わったルート。2つめは、オランダが東インド航路開拓でイエメンに立ち寄って持ち帰り、貿易品として扱うようになったこと。3つめは、オスマン帝国(トルコ)がルイ14世に派遣した大使がパリ滞在中にコーヒーを振る舞い、それが流行したこと。4つめは、第二次ウィーン包囲で攻め込んだオスマン帝国が敗走する際にコーヒーを残していったとする説です。(図)

17世紀半ば以降にヨーロッパ各地でコーヒーの飲用が広まります。イギリスのオックスフォードやロンドンでは「コーヒーハウス」が、フランスのパリでは「カフェ」が生まれました。

興味深いのは、ロンドンなどから少し遅れてコーヒーが流行したオーストリアのウィーンです。概して水事情がよくないヨーロッパのなかでウィーンだけは昔から水に恵まれて、それは人びとの誇りでもあったようです。日本の喫茶店ではお冷やが出てきますが、ヨーロッパでこの慣習はありません。しかしウィーンだけはコーヒーと一緒に水も提供します。さらにコーヒーをよりおいしく飲もうとミルクの配分を模索したり、ミルクを泡立てたりもする。水、そしてコーヒーの味を追究する点で、ウィーンと日本は似ているんですね。

ちなみに、当時のヨーロッパにおける三大飲料のうち、最初に広まったのがチョコレートで、次にコーヒー、最後がお茶(当初は緑茶)です。お茶は中国では古くから飲まれていましたが、ヨーロッパではコーヒーの方が先でした。

鹿鳴館に対抗して開いた日本初の本格喫茶店

さて日本に目を向けましょう。いわゆる鎖国状態だった江戸幕府は、長崎の出島で外国との貿易を行なっていました。1641年(寛永18)にオランダ商館が平戸から出島に移されますが、ちょうどその頃オランダではイエメンのモカ港からコーヒーの輸入を始めます。それをオランダから商館長として赴任した人物が持ち込み、出島に出入りする商人や遊女にコーヒーを振る舞ったのではないかと考えられています。蘭学書を通じて、コーヒーを知っていた日本人もいたでしょう。

その後、幕末に外国人居留地が設けられると、彼らを相手とする輸入食品店が現れ、そこからコーヒーが徐々に広まります。明治維新を経て欧化主義が進む鹿鳴館時代(1883年~1887年頃)から、日本でも人びとがコーヒーを飲むようになっていました。

日本で最初の本格喫茶店は、1888年(明治21)に鄭永慶(ていえいけい)が東京・上野に開いた「可否茶館(カツヒーさかん)」。上流階級が集う鹿鳴館に対抗して欧米式の庶民のサロンを目指しましたが、経営はうまくいかず、わずか4年で廃業します。時代を先取りしすぎたのだと思います。

1911年に同時開店「銀座三大カフェー」

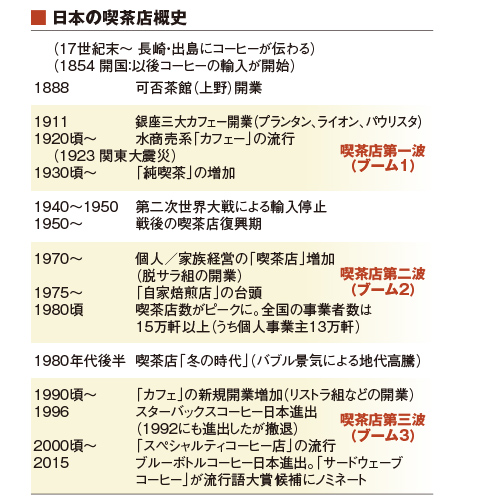

可否茶館を嚆矢(こうし)とする日本の喫茶店の隆盛を俯瞰すると、大きく分けて3つのブームがあると私は考えています。①「銀座三大カフェー」の開業から戦前まで、②1970年代から1980年代初頭、③バブル崩壊から現在です。

1911年(明治44)は今に続く喫茶店文化の元年といえるかもしれません。当時、文化の発信地だった東京・銀座に芸術家たちが語り合うサロンとして3月に「カフェー・プランタン」が開業します。8月、料理に力を入れ庶民に門戸を開いた「カフェー・ライオン」がオープン。12月にはサンパウロ州政府から無償で提供された生豆を用いる「カフェー・パウリスタ」が開店します。安価でコーヒーを提供するカフェー・パウリスタには、芥川龍之介や平塚らいてうなどの作家や庶民が集まったそうです。

1923年(大正12)9月に関東大震災が起き、東京は更地のようになります。その復興過程で小料理屋やカフェーなど小さな飲食店が数多く生まれます。これは大正デモクラシーによって女性の社会進出が盛んになったことに加え、震災で夫を亡くした寡婦が一人で商売するには小規模な飲食店しかなかったからです。

ところが、実は関東大震災以前からカフェーを名乗り、女性給仕(女給)が性的サービスを与える怪しげな店が現れていました。そこに震災が起きて拍車がかかり、カフェーによる風紀の乱れは社会問題化します。1925年(大正14)頃には、酒や女給を置く「カフェー」、それらを置かない「普通喫茶店」、両者の中間的な「特殊喫茶店」に分かれます。

1930年代前半に「コーヒーを中心とする純粋な喫茶店」が増えて「純喫茶」と呼ばれるようになる一方、性風俗店と化していたカフェーは戦後に消えていきました。

余談ですが、一階が飲食スペースで、二階に小さな部屋があり、凝った外観の建物を「カフェー建築」と呼ぶのは、この一連の名残です。

脱サラブームからの「でもしか喫茶」

第二次世界大戦でコーヒー豆の輸入は途絶え、1950年(昭和25)にようやく輸入が再開すると、喫茶店も徐々に復活します。

折しも集団就職の時代です。都会へ出てきたものの自宅と職場の往復だけで孤独を抱える若者たちが「歌声喫茶」で歌い、また自宅では聞けない音楽を聴こうと「名曲喫茶」や「ジャズ喫茶」へ足を運びました。今、某海外チェーンが「サードプレイス」を提唱していますが、そのはるか昔から、戦後日本の大衆的な喫茶店が、自宅、職場に続く「第三の場所」としてたしかに存在していたのです。

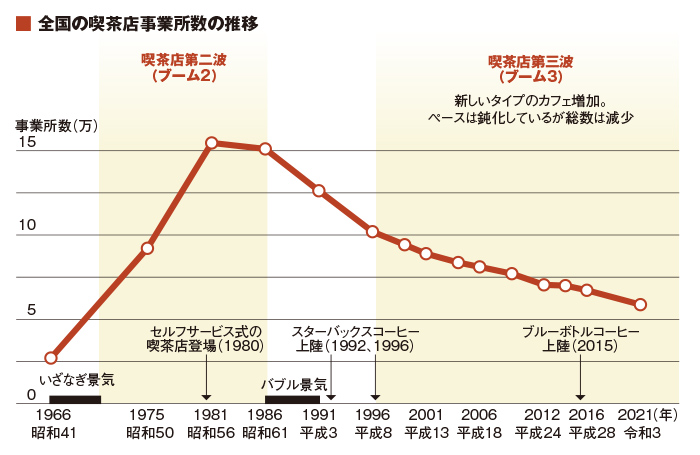

日本は経済成長を遂げますが、1965年(昭和40)からのいざなぎ景気が1970年(昭和45)夏に終わると、会社勤めをやめて一人で事業を興す「脱サラ」がブームになります。脱サラは1971年(昭和46)の流行語の一つです。

そのなかで、本格的な料理は無理でもコーヒーぐらいなら……と「喫茶店でもやろうか」「喫茶店くらいしかできない」と開業する人が相次ぎます。コーヒー豆はもちろん、キッチンなどの設備からメニュー提案まで行なう卸企業も増え、またそうした喫茶店を揶揄する「でもしか喫茶」という言葉すら生まれました。

ところが、喫茶店が増えると差別化は必要です。産地・銘柄の異なる焙煎豆をそろえ、注文を受けてから淹れる「一杯淹(だ)て」を採用し、ネルドリップやサイフォンなど抽出方法にこだわるなど「おいしさ」を前面に打ち出します。コーヒーの味で勝負する喫茶店が出現したのは、世界を見回しても日本が最初だと思います。

おいしさの追究は、生豆を仕入れて自分で焙煎する「自家焙煎」へと向かいます。焙煎は生豆を煎って味や香りを引き出す作業ですが、本当に難しい。焙煎機を購入してもうまくいかないので、一足早く自家焙煎を実践していた喫茶店に出向いて学んだり、そこで働いて修業する人たちが現れます。

実は、戦後まもなく「自分でコーヒーを焙煎する小さな喫茶店」が生まれていました。戦前にカフェー・パウリスタなどで活躍していた人、あるいはカフェ・ド・ランブル(1948年創業)の故・関口一郎さんのように戦前のコーヒーの味を知り、なおかつ自ら味を追究していた人たちです。その店で学んだ弟子たちが一人、また一人と自家焙煎店を開いていきました。

1981年(昭和56)の全国の喫茶店数は法人含めて約15万軒。そのうち個人事業主の店はおよそ13万軒を占め、個人経営の喫茶店はまさに最盛期を迎えたのです。

「バブル崩壊」以降の新スタイルカフェ

栄枯盛衰というように、よい時は長く続かないものです。喫茶店も例外ではなく、1981年を頂点として減少に転じます。その頃、セルフサービス式の喫茶店が登場し、1980年代後半のバブル景気で上昇した賃料や光熱費なども経営を圧迫し、閉める店が増えました。喫茶店の「冬の時代」です。

ところが、1990年代初頭にバブルが崩壊すると、喫茶店数の減少曲線が少し緩みます。その理由として、俗にいう「リストラ」された人たち、就職氷河期の若者たち、共働き世帯の女性たちなどいくつもの社会情勢が重なった結果、新しいスタイルの「カフェ」の開業が増えたと考えられます。

新スタイルのカフェにも、1980年代に流行(はや)ったカフェバーの流れを汲むもの、エスニックや無国籍料理店、フレンチ・カフェならびにアメリカのエスプレッソカフェの日本進出によるものなど多様です。これらのカフェは、従来の日本的な喫茶店とは異なる業態です。

一方、コーヒー専門店では、高品質な生豆を用いる「スペシャルティコーヒー」が登場し、2015年(平成27)に日本へ上陸したブルーボトルコーヒーに端を発する「サードウェーブコーヒー」も注目を集めています。

100年以上前の1911年に開業した「カフェー・プランタン」はパリのカフェへの憧れから生まれましたが、スターバックスコーヒーが国内で店舗を増やしているように、ことコーヒーに関してはアメリカの影響が大きいのです。

かいつまんでお話ししましたが、振り返ると3つのブームがあり、また戦前から戦後、そして現在まで日本の喫茶店は変化しながら続いてきたこと、そしてその盛衰を社会情勢に重ねてみれば「不況のときに増える」という興味深い面があることなどに気づきます。

これから日本の喫茶店がどうなっていくのか、まだわかりません。新たな担い手が現れるかもしれないですし、先代から受け継いだ若きマスター、そして自家焙煎に興味を抱き試行錯誤する若い人たちもいます。昭和時代に開業した純喫茶が、再び注目されているのはうれしいことです。

のちに振り返ると、実は今、この時代が喫茶店の新たな黎明期になっているかもしれませんね。

(2024年10月31日取材)