機関誌『水の文化』78号

【喫茶空間の哲学】

珈琲店で大事にしていたこと

──ほんとうの自分でいられる場を

コーヒー愛好家の間で今も語り継がれる喫茶店があります。その名は「大坊(だいぼう)珈琲店」。1975年(昭和50)に東京都港区南青山の表参道交差点そばに開店し、ビルの取り壊しにより2013年(平成25)12月に惜しまれつつ閉店しました。「伝説のマスター」とも称される大坊勝次さんに、38年間貫いた喫茶店における哲学や接客に対する考え方をお聞きしました。

ネルドリップでコーヒーを淹れる大坊勝次さん

-

-

インタビュー

旧 大坊珈琲店 店主

大坊 勝次(だいぼう かつじ)さん -

1947年岩手県盛岡市生まれ。1972年、「だいろ珈琲店」に入店。1975年に手廻し焙煎器による自家焙煎とネルドリップを軸とした「大坊珈琲店」を開業。2013年12月、ビル取り壊しのため閉店。映画『A FILM ABOUT COFFEE』でも紹介された。今は各地で手廻し焙煎・抽出法のレクチャーを続ける。

飲んだあとに甘みが残る深煎りコーヒー

都心だが喧騒とは無縁の閑静な住宅街。大坊(だいぼう)勝次さんのご自宅へ伺うと、「コーヒールーム」と呼ぶ応接間に導かれた。スピーカーから流れるピアノジャズが耳に心地よい。「じゃあ用意しますね」。大坊さんは立ち上がった。

コーヒーを淹れる方法は幾種類かあるが、大坊さんはネルドリップだ。布製のフィルターに自ら豆を焙煎して挽いた粉を入れ、右手に握ったコーヒーポットからぽたぽたと湯を落とす。居合道を見ているかのような厳粛な雰囲気は、微動だにせずゆっくりとコーヒーを淹れる大坊さんからにじみでる凄みが醸すものだ。

大坊さんは陶器にコーヒーを注ぎ「濃いけれど大丈夫? まあ無理して飲んでください」といたずらっぽく笑う。口に含むと苦みがありながらもあと味はほんのり甘い。今まで飲んだことのないコーヒーだった。

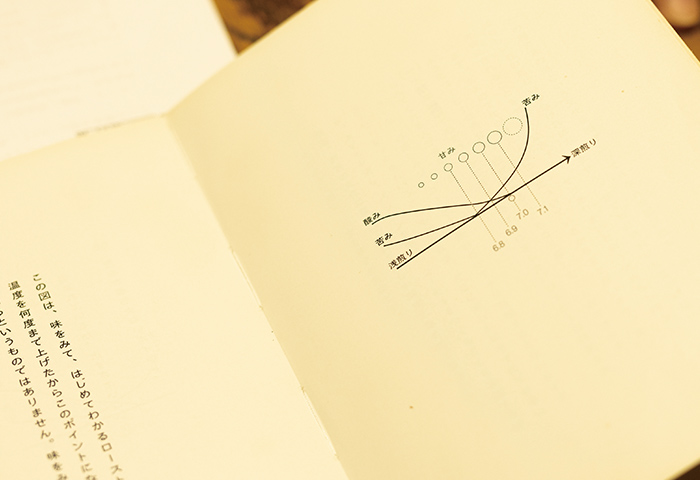

「濃くて苦くて甘いコーヒーをつくりたかったのです。そのためには酸味がほぼゼロになるまで豆を焼く。ただし焼きすぎると苦みが現れるので、ちょうどいいポイントを探してね」と大坊さんは言う。

自分だけのポイント、つまり酸味と苦みの谷間を探して毎日4時間から5時間、小さな手廻し器で焙煎しつづけた。「ほんとうに難しくてね。未だに谷間を外すことがあるんですよ」と微笑む。自家焙煎の豆を用いたネルドリップの深煎りコーヒーは大坊さんの代名詞だ。

何もない自分だから「率直さ」を大切にした

大坊さんは1975年、27歳で自分の店を構えた。以来、閉店まで貫いた哲学は「率直な自分でいること」だった。

「南青山という知的な街への憧れもあって店を構えたものの、当時の私には何もなかった。お金もないしコーヒーのこともまだ詳しくない。武器が一つもないのなら『率直であるべきだ』と思ったんです。考えが及ばないことは、どうあがいてもできませんからね」

その頃、大坊さんには味覚に対するコンプレックスがあった。周囲の人がみそ汁の味や花の香りに気づくのに、自分はあまりわからなかったからだ。それでもコーヒーの味は自分の舌で決めていた。

唯我独尊だったわけではない。テイスティングは従業員を交えて行ない、自分はいい味だと思ってもあえて「ちょっと苦いな」と言う。そうすれば「そんなことないですよ」と従業員が正直に話しやすいからだ。そうして意見は聞くものの、決断するのはあくまで自分。店で流す音楽や置く本、壁にかける絵なども知ったかぶりはせず、率直にいいと思うものを選んだ。

実直とも言えるその姿勢は、接客でも同じだ。大坊さんは「コーヒーを淹れているときは話さない」「来店時は『いらっしゃいませ』だけ言う」「話しかけられやすい雰囲気を見せない」をルールとした。従業員は面食らったと思うが、客とは対等な立場でいたいという考えによるものだ。

「ちょっと極端かもしれませんが、コーヒーを淹れる以外は何もやらないと決めました。店には、例えばペンキだらけの職人さんなどいろいろな人が来ます。皆さんを大事にしたい、同じように接したい。でも何かやろうとすると言葉遣いや態度が変わらざるを得ないので『何もやらない』ことに決めたんです」

その態度を素っ気ないと感じて、「ずいぶん長く通っているけれど、君の態度は失礼だ」と怒る人もいたが、初めて来店した人は常連たちと盛り上がる様を見て疎外感を抱くかもしれない。

「何もやらない」姿勢を貫いたことで、特別扱いされないことが心地よいと感じる人が店に集った。

言葉を交わさずとも人と人は通じ合える

とはいえ、大坊さんが会話しないわけではない。何か聞かれたら誠実に答えるし、一人で初めて来た若い人に「どうでした? 苦かったですか?」と話しかけることもあった。ただし、話すだけがコミュニケーションではないとも言う。

「お客さんは私たちがゆっくりとコーヒーを淹れる様を見ながら『自分もゆっくり考えればいいかな』と思うようです。それに『いらっしゃいませ』と言うときに眼差し一つで『また来られたんですね』と伝えることもできますからね」

淹れる人と待つ人。同じ空間にいて何かを共有することで、すでにコミュニケーションは生まれている。大坊さんがそう考えるのは、太田省吾率いる転形劇場の無言劇、大野一雄や山海塾の舞踏を観に足繁く通ったからかもしれない。

「演劇は好きでしたが、ストーリーを説明するセリフが多すぎて辟易(へきえき)してしまい、説明がなくてよくわからない無言劇や舞踏に惹かれるようになりました。ある舞踏の終幕でダンサーに『私は自分の考えていることを踊りました。あなたは今、何を考えてる?』と問われた気がしてハッとしました。言葉がなくても通じ合えるんです」

大坊さんは、店に来た人たちにどう過ごしてほしかったのか。

「鎧を脱いでいただきたかった。人は肩書きや立場に合わせて演じてしまいがちですが、素の自分でいられる場所が喫茶店です。従業員や他のお客さんの気配を感じながら『自分はどう生きるべきか』と一人思索する。そんなひと時を過ごしてほしかったのです」

閉店しなければならなくなったとき、親しい人から「この店はお前が思っている姿とは違うんだぞ」と言われたが、真意はすぐにくみ取れなかった。しかし閉店を告知してからの5カ月半、それまでほとんど話したことがない人たちから「この店で過ごす時間はとても貴重でした」と言われ、思い描いた空間になっていたことを知る。

大坊さんは著書『大坊珈琲店のマニュアル』にこう記している。

「珈琲店の役割は、一杯のコーヒーで「ほっ」としてもらうということに尽きると思います。」

だからこそコーヒーはおいしくなければいけない――そう考えて一杯ずつ懸命に淹れつづけた大坊さんのもとで修業して独立した人は多いが、弟子とは考えない。

「コーヒーの味は『次はこうしてみよう』と繰り返すもの。どうやったってその人の味になるので、自分が好きなように、信じるようにやればよいのです」

目の前の一杯は、その人の生きざまが凝縮したもの。そう考えると、さらに味わい深くなる。

(2024年11月8日取材)