機関誌『水の文化』78号

【常連との関係性】

喫茶店王国「大阪」を覗く

──老舗に見る「居心地」と「安らぎ」

もっとも喫茶店が多い都道府県はどこかご存じですか? それは大阪府です。大阪府は6758事業所で、第二位の愛知県(6171事業所)、第三位の東京都(6121事業所)を引き離し、堂々の第一位(表)。大阪出身者はゼロで土地勘もない『水の文化』編集部ですが、ちょっと気になる喫茶店もあるので、平日の大阪の街を訪ねてみました。

三角州の街にあるほどよく騒がしい喫茶店

あの日はたしか冷たい雨が降っていました。ちょうど2年前、時間調整のために入った知らない街の見知らぬ喫茶店。出入口のそばに座っていると、杖をついたおじいさんが店に入ってきました。足もとが覚束ないので心配していると、「大丈夫? こっちこっち!」と女性店員がサッと駆け寄り、腕をとって導きながら「今日はリハビリやったん?」と声をかけていました。大阪の喫茶店を巡ることになり、真っ先に思い浮かんだのが、その喫茶店「CAFE DE サロット」(以下、サロット)でした。

「そんなことありましたかな?」とマスターの安田和志さんは言い、妻の正美さんも「誰やろ? 記憶にないわ」と照れ笑いを浮かべた。2年前に見た光景を伝えたが、二人とも覚えていなかった。でも、それはことさら特別なことではないからなのだろう。

和志さんの両親がサロットを開いたのは1982年(昭和57)。その2年後、父親が地方の病院へ入院することになり、まだ大学生だった和志さんが手伝うようになる。以来43年間、喫茶店一筋の毎日だ。

和志さんが生まれ育った九条(くじょう)はもともと九条島という中州で、旧淀川の分流・木津川(きづがわ)と、河村瑞賢が大坂の治水のために中州を掘削した人工河川・安治川(あじがわ)に挟まれた「三角おにぎり」のような形をしている。この一帯は大坂の水運の要衝で、明治初期に川口波止場・居留地、遊郭が置かれ、日清・日露戦争の影響から造船所や工場が増え、戦前は「西の心斎橋」と称されるほど賑わった。

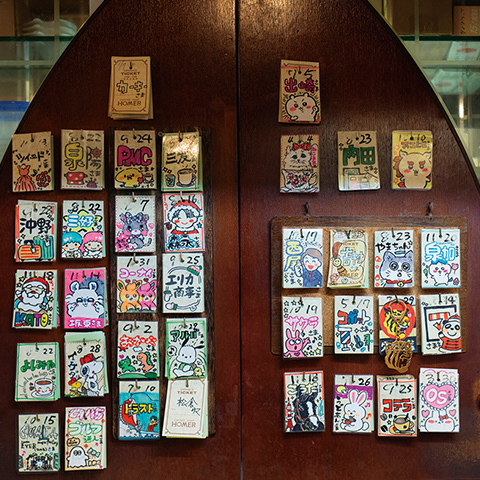

「九条は『商工遊』の街なんです。造船関係は特に多い。これね、鉄工所をやっている僕の同級生がつくってくれたんです」と和志さんが「B」の金型を見せてくれた。サロットから京セラドーム大阪は徒歩10分。そこを本拠地とするプロ野球チームのファンも訪れる。

「マスコミ取材が多いので画になるものが欲しいでしょ? で友人に『こんなんつくれるかー?』と相談したら『簡単にできるよー』って」と和志さんは笑う。これでオリジナルの「バファラテ」を淹れる。

来店客のうち、常連は4割ほど。特別なことは何もしていないと二人は口を揃える。「お一人で何回か来られた人には声かけますね。仕事前の人には『いってらっしゃい』、仕事帰りの人には『おかえりなさい』とか」と正美さんは言う。和志さんは「コーヒーならそばのコンビニで買えるのに、わざわざ来てくれるのは、『このまえ声かけてくれたな、ほなまた来ようか~』と思うから。それが積み重なって何かの拍子で知り合いになって常連になる。それで続いているだけなんだと思います」と語った。

サロットは、喫茶店としてはBGMと人の話し声が賑やかだ。でも静かすぎずうるさすぎない絶妙なバランスもまた居心地のよさにつながっている。

他者とコミュニケーションがとりづらい世の中で、サロットのような喫茶店の存在はありがたいと思った。

紅茶もおいしい喫茶店

菊地 由紀子さん

この店には18~19歳くらいから通っています。三重県に十数年住んで、大阪に戻ってきてここを訪ねて、「わっ、サロットやってる! よかったー」って思いました。

必ず注文するのは「アイスレモンティーのシュガー抜き」。コーヒーや梅ソーダもいいんですが、この店は紅茶もおいしいんですよ。ちゃんと茶葉から淹れているから。今日は友人と二人ですが、一人で来てもなぜか居心地がいいんですよね。店内で同じ趣味の人と仲よくなったこともあります。

少し離れた住之江区に住んでいますが、毎月必ず来ています。コーヒーチケットは普段から持っていて、一日に二度、三度寄ることもあるんです。「ちょっと病院行ってくるわ~」って出かけて戻ってきて、「じゃあ買い物行ってくるわー」と言って出かけてまた戻ってきて、マスターやママとしゃべって「さあ、帰ろう!」って家に向かう。第二のわが家みたい? たしかにそうかもしれません。

かつての船着き場「船場」で半世紀続くレトロ喫茶

船場商人との言葉も残る大阪きってのビジネス街にサラリーマンが集う喫茶店はないものか……そう考えて京都・六曜社珈琲店の取材後にうろうろして気になった店が「喫茶 HOMER」(以下、ホーマー)です。カウンターにはスーツを着た上司と部下らしきサラリーマン二人組が並んで座り、隣のテーブルでは中年の男性と女性がひそひそと儲け話を……。時を重ねた店ならではのレトロな雰囲気と、テキパキとサイフォン式コーヒーを淹れて出す初老の男性お二人も魅力的です。

大阪のなかでも、特に町人文化の中心地だった船場(せんば)界隈には喫茶店が多いといわれる。その理由は、船場のビルのオフィスはおしなべてスペースが狭いため、来客があると連れ立って喫茶店に行ったからとの説が有力だ。

そもそも船場は「運河の船着き場」が語源。城下町大坂の建設の際、豊臣秀吉が土佐堀川(北)、東横堀川(東)、旧西横堀川(西)、旧長堀川(南)の4つの堀川の内側に堺の商人たちを集めて開いた。大阪市の代表的な問屋街である。

船場センタービル4号館の地下で1973年(昭和48)から営業を続けているのがホーマーだ。主に兄の山本昌良(まさよし)さんがフロアを、弟の山本芳治(よしじ)さんがカウンター内の調理を担当する。二人は双子で、父親が遺した店を継いで45年ほど経つ。

芳治さんがサイフォン式で淹れるコーヒーは香りが豊かだ。味が変わらないよう、常に気を配る。

「昔から変わらんようにもっていってる。どこの豆を使うとかの設定が難しいで、変だったら(仕入先に)『まずい、あかん』言うてね」と昌良さんは言う。味が変わると常連から「なんか今日のちがうやんかー」と言われることもあるそうだ。客層はサラリーマンが多く、その8割が常連という。

「朝と昼はやっぱりサラリーマンが多いね。商談している人は多いよ。立ち話できないから『喫茶店いこか』とやってくる。店で名刺交換している人ようけおるよ。午後3時過ぎると上(階)で買い物した人が下りてきますね」

レジ横で話を聞いていると、支払いをせず出ていく男性客に昌良さんが「まいど! どうも~」と声を掛けた。あれ、支払いは? と訝しむと「いいや、あの人は現金。いつも先に払ってくれるんよ。顔見たらわかる」と言う。ホーマーではコーヒー、トースト、ゆで卵のセットを終日注文できるチケットを販売。11枚綴りで4300円。つまり1回400円にも満たない。懐にやさしい設定だ。

午後6時を過ぎても続々と客がやってくる。仕事帰りの客のようだ。昌良さんが接客に追われて話が中断することもしばしば。これほど人気なのはなぜだろう。

「なんでいいんかな~。店のつくりかな? カウンターに座るとオレらと話ししやすいから馴染みの人(常連)が多いね。阪神タイガースの話ししたり。連れと話がしたい人はテーブルね。まぁ、ここは一等地やから」

でも場所に恵まれているだけで、喫茶店が半世紀以上続くわけはない。来店客の様子をよく見て、必要以上に干渉せず、でも放置するわけでもない。そういう絶妙な配慮があるのではないか。

「探せ言われても、もうこんな(古い)店ほかにないわ」と昌良さんは笑う。息子さんが跡を継いだのは朗報だ。この店が変わらず続くことを願っている。

白い光から脱出できる空間

常連さん

この上のビルで働いているんですが、仕事終わりに毎日ここに来て30分〜45分くつろいで帰る―それがルーティンです。仕事中は商談でコーヒーを飲むことが多いので、この店では「アイスストレートティー」を注文します。

一昨年から足を運んでいてもっとも印象的だったのは、通いはじめてしばらくすると、注文しなくても僕が座った瞬間にマスターがアイスストレートティを出してくれるようになったこと。「常連として認めてくれたんだな」ってうれしくなりました。

こうなってほしいという要望はありません。むしろ、今の状態のまま、この空間を残してほしいと思っています。時間を積み重ねた店にしかない、この雰囲気が大好きだから。

ここ堺筋本町や北浜(北船場)あたりは完全なオフィス街です。建物が白いから太陽光が反射してすごく眩しいし、オフィスにいても蛍光灯が白いので目がチカチカするんですね。いうなれば「仕事の色」ですが、この店は違います。照明の色は温かみがあって、テーブルとイス、カウンターから床まですべて木でできています。目にやさしくて、心が落ち着くんです。

眩しくて無機質な色から逃れられるこの店は、僕にとって貴重な空間です。

人びとが喫茶店に求めるもの

「サロット」が43年目、「ホーマー」が52年目。いずれも老舗と呼ぶにふさわしい喫茶店です。長く続いているのは相応の理由があると感じました。

サロットは3回目の訪問でしたが、カウンターでお話を聞いているうちに、すっかりくつろいでいる自分にはたと気づきました。取材で来ていることをしばし忘れていたのです。

ホーマーは夕方遅めの訪問だったので、口には出さなかったもののちょっと空腹でした。すると話の途中、ふいに昌良さんが「よっちゃん、ちょっとパン焼いてあげて」と芳治さんに声をかけ、ふわふわのトーストを用意してくれたのです。なんとなく察したようですが、この気遣いには驚きました。

お話を聞いた常連さんは、お二人ともコーヒーではなく紅茶が好みでした。そして「居心地がいい」(サロット)、「暖色が多くて落ち着く」(ホーマー)とそれぞれ好きな理由を明かしてくれました。喫茶空間とは、さまざまな要素が複合的に絡み合って成り立っていることにあらためて気づかされたのです。

(2024年11月20日取材)