機関誌『水の文化』78号

【変貌する街と喫茶店】

地域をつないできた街の喫茶店

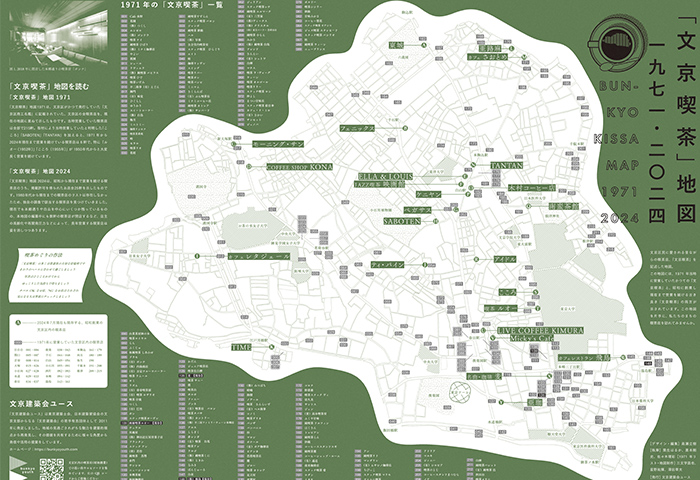

──「まちのオアシス~文京喫茶」展を開いて

銭湯や路地、神酒所(みきしょ)などの都市空間とコミュニティについて研究する文京建築会ユース。近年は喫茶店の調査にも取り組んでいます。2回にわたる「まちのオアシス~文京喫茶」展の開催にあたって調査を重ねたメンバーに「地域における喫茶空間の意義」をお聞きしました。

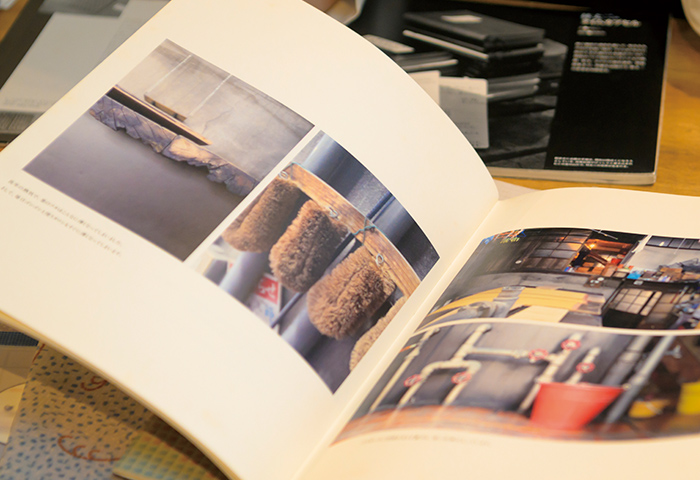

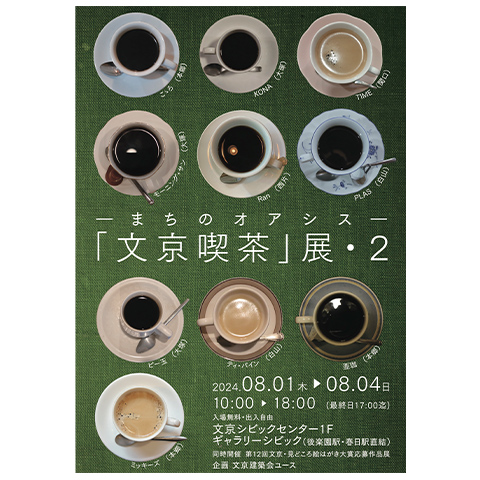

文京建築会ユースが2022年12月と2024年8月に開いた「まちのオアシス~文京喫茶」展。来場者はさまざまな展示に見入っていた

提供:文京建築会ユース

「銭湯」から始まった魅力の掘り起こし

東京・文京区を拠点に、見過ごされがちな地域の魅力を建築的な視点から掘り起こし、発信している団体がある。地元の若手建築関係者らが中心となって2011年(平成23)に始まった「文京建築会ユース」だ。

代表を務める栗生(くりゅう)はるかさんは、早稲田大学で建築学を学んだ後、大学院時代に1年間、イタリアへ留学した。この時の経験が都市や建築に対する自身の考え方に大きな影響を与えたという。

「イタリアの人びとは古い建物や街並みに寄り添いながら豊かに暮らしています。特に印象的だったのは誰もが自分の街を心から愛して誇りに思っていること。建築学というと何か新しい建物を建てるイメージがあったのですが、そんなふうに既存の街や都市空間を活かし、地域愛が生まれるような環境をつくることも建築学の大事な役目だと感じました。その思いが今日の活動にもつながっています」

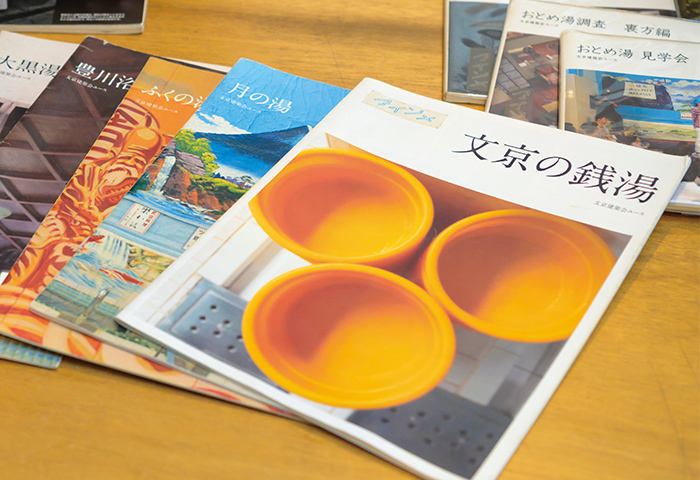

文京建築会ユースで長年取り組んでいる主軸テーマの一つが「銭湯」だ。レトロな外観に惹かれてリサーチに行った銭湯が半年後に廃業することに衝撃を受け、「そこから銭湯の沼にはまっていった」と栗生さんは言う。当時文京区にあった全11軒の銭湯を取材して写真や実測で詳細に記録し、オーナーや利用客の話も聞いた。そのなかで見えてきたのは、銭湯が今もインフラとして多くの人に利用され、地域コミュニティの要になっているということだった。

「銭湯がなくなると、街が一つ消えるくらいのインパクトがあるんです。お風呂がない周辺の古い家が空き家になり、客が減るので商店は閉店し、人の流れも変わってしまう。やがて一帯が再開発されて風景が一変し、ずっと地域に暮らしていた人たちのつながりは断たれてしまうのです」と栗生さんの顔が曇った。

文京区の銭湯は5軒にまで減ってしまったが、文京建築会ユースは企画展などを通して、地域における銭湯の役割やその価値を人々に伝える活動を続けている。(注)

(注)一般社団法人 せんとうとまちとして取り組んできた「稲荷湯修復再生プロジェクト」が2024年の「ユネスコアジア太平洋文化遺産保全賞」の最優秀賞を受賞。日本のプロジェクトが選ばれるのは7年ぶりのこと。

昭和創業の喫茶店を集めた「文京喫茶」展

そんな文京建築会ユースが、2022年(令和4)と2024年(令和6)の2回にわたり、昭和時代から続く区内の喫茶店を集めた「まちのオアシス~文京喫茶」展を開催した。喫茶店をテーマにしたきっかけは、本郷の老舗有名店「ボンナ」の廃業だった。

「私たちもよく打ち合わせに利用していた素敵な店でした。昔からある個人経営の喫茶店は地域の人たちの居場所でもあり、銭湯と通じるものを感じていたので、古い喫茶店がどんどん消えていくのを目の当たりにして、急いで記録を残さなければいけないと思いました」と栗生さんは言う。

取材は昭和創業の喫茶店を探し出すところから始まった。まず文京区内の数千軒の飲食店リストから個人経営の喫茶店を抽出して、実際に現場に行ったり、ヒアリングしたりしながら、一軒ずつ創業時期を確認していくという大変な作業だった。展示会の直前に新たにお店が見つかって慌てて取材に行ったこともあった。

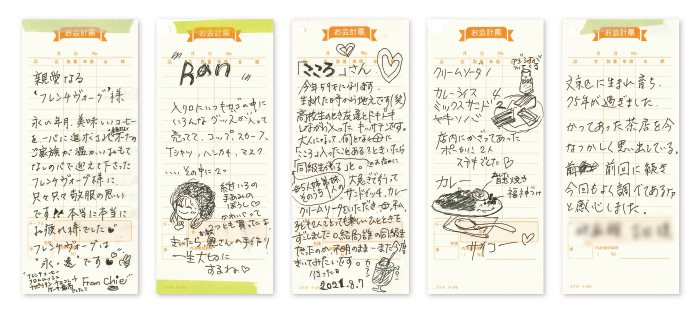

こうして、1950年代から1980年代までに創業した区内の喫茶店が30軒ほど見つかった。内装に凝った店もあれば、コーヒーにこだわり抜く店もある。必ずしもおしゃれな空間ばかりではなく、地元客の手づくり作品が飾ってある店や、客が持ち込んだ不用品のリサイクルコーナーを設ける店もあった。近所の高齢者が集まってダイニングのようになっていたり、マスターに人生相談をしに来る客や毎朝来て一日中店内で過ごす客などがいたりした。

どの店も地域の人々との密接なつながりがあった。

喫茶店が地域で果たしてきた役割

各店を取材したメンバーの一人である黒本剛史(たけし)さんは、その感想をこう語った。

「学生が集っているお店や、若い子に人気のお店、地元の高齢者が中心のお店など、個人経営の喫茶店が地域の多様なコミュニティの受け皿として機能していることに、街の包容力のようなものを感じました。家や職場、学校だけじゃない〈居てもいい場所〉が街にあるというのはとても貴重なことだと思います」

同じく取材にあたった学生メンバーの佐々木理彩(りさ)さんも次のように話す。

「私はニュータウンで育ったので、こういう喫茶店が身近にはなく、初めて見る世界でした。ファミリーレストランやチェーン店は、お店の人も常に入れ替わり、またどこへ行っても同じような印象ですが、個人が営んでいるお店は、長い年月の積み重ねで唯一無二の場所になっていて、そこにコミュニティが生まれているのがとても新鮮でした」

2022年12月に開催した「文京喫茶」展第一弾では、1970年代までに創業した喫茶店15軒を取り上げた。予想以上に好評だったため、2024年8月に第二弾を実施し、1980年代創業の店を紹介した。各4日間の2回の展示で延べ約2000人が来場し、大盛況だった。展示を見に来た人びとからは「昔、母と行きました」「この店のマスターにやさしくしてもらった」など、各店への思い入れや懐かしむ声があふれ、また「こんなにも街の喫茶店がなくなっていることに驚いた」という感想も多かった。

実際、展示会の準備を進める間にも、いくつかの店がひっそりと閉店していった。後継者がおらず、自分の代で終わらせるしかないと諦めている店主も多く、個人経営の喫茶店が置かれている状況は厳しい。ただ、何とかその火を絶やさないようにと、従業員や客だった人が後を継いだり、異業種から参入して店の姿を残したりするケースがいくつか出てきていることに、ささやかな希望が見えるかもしれない。

コーヒーを介して生まれる緩いつながり

栗生さんは子どもの頃から長く文京区に住んでいるが、文京建築会ユースの活動を始めるまで、地域のつながりやコミュニティを意識したことはほとんどなかったという。

「表面的な暮らしでは気づかないだけで、一歩踏み込んでみるとこんなにも密な地域コミュニティがあったことに驚きました。ヨーロッパには広場の文化があってコミュニケーションもオープンですが、日本の場合、少し内側の生活に近いところに入って、初めて地元の人々とふれあうことができるのだと知りました。そうした地域の交流の場が銭湯であり、喫茶店なのです」

文京区に限らず、今、多くの都市で行なわれている開発は、既存の街を完全にリセットして、地域のコミュニティをバラバラにしてしまうと憂える栗生さん。そんな時、孤立してしまいそうな人たちをすくい上げ、地域につなぎとめてくれるのも、街の銭湯や喫茶店ではないかと考えている。

「何もないところから人と人がつながるのって難しいと思うんです。でも銭湯や喫茶店には、お風呂に入る、コーヒーを飲むという目的があって、しかも誰でも入れる場所です。そこで副次的にコミュニケーションが生まれて、やがてそちらの方が主目的になっていく。自然なコミュニティって、そういうふうにできていくものなのかもしれません」

いつでも同じ場所にある街の小さな喫茶店。そこで一杯のコーヒーを介して生まれるささやかなふれあいが、地域をつないでいる。

(2024年11月18日取材)