機関誌『水の文化』78号

【喫茶店の求心力】

喫茶店がこの街にある意味

──脳裏に浮かんだ廃業を乗り越えて

2024年(令和6)1月1日、石川県能登地方を巨大地震が襲います。「令和6年能登半島地震」です。復旧・復興に向かうなか、今度は9月下旬に豪雨災害が発生しました(令和6年奥能登豪雨)。二度にわたる自然災害に見舞われた能登半島の最北端、珠洲市(すず)で24年前に一人で焙煎所を始めた女性がいます。開業に至る経緯や震災後の状況をお聞きするため、現地を訪ねました。

仙北屋さんが焙煎所をスタートした能登半島の木ノ浦海岸。原点ともいえるこの海岸だが、

地震の影響で海底が1m以上隆起し、海岸線は沖に遠のいてしまった

すべては「舟小屋」から始まった

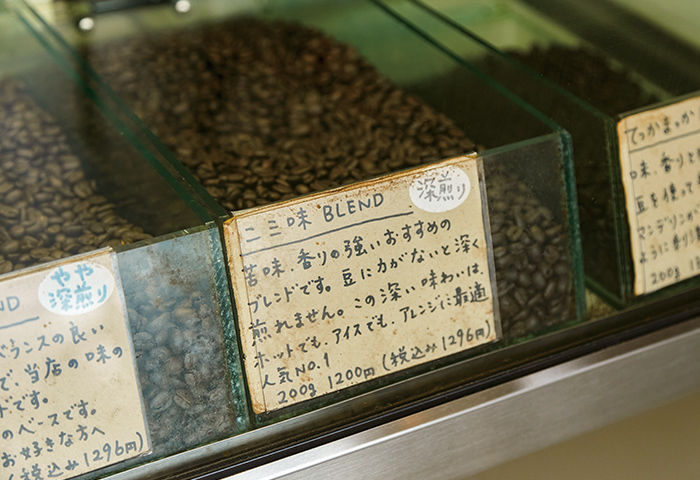

能登半島の先端に近い木ノ浦(きのうら)海岸に、今は休業中のコーヒー豆焙煎所「二三味(にざみ)珈琲shop舟小屋」(以下、舟小屋)はある。石川県珠洲市の中心部から車で約20分。向かう途中、能登半島地震と豪雨で倒壊した家屋や崩れた道路がそのまま残る場所もあり、心がざわついた。

舟小屋の目の前には、日本海を望む能登らしい景色が広がっている。この最果ての小さな工房が「二三味珈琲」の原点だ。

「舟小屋は生前に祖父が使っていました。自分の店をどこで出すか迷っていたとき、祖母に会いに行ってふと目についたのが、小さな頃よく遊んでいた舟小屋だったんです。古くなり隙間風もビュービューでしたが、懐かしくて戸を開けたところ、ここだと直感しました」。そう話すのは、二三味珈琲のオーナー・仙北屋(せんぼくや)葉子さんだ。二三味珈琲はカフェもあり、こちらは珠洲市の繁華街にある。

仙北屋さんは地元の珠洲の高校を卒業後、パティシエを夢みて大阪にある製菓学校へ入学する。卒業後は、憧れていた東京・世田谷の有名洋菓子店に就職。その後、コーヒーも学びたいと銀座にある喫茶スクールへ通ったところ、そこで運よく次の転職先となる「堀口珈琲」を紹介してもらう。

「製菓学校時代、授業で飲んだ自家焙煎のコーヒーの味に衝撃を受けました。ケーキ屋を開くにしても、おいしいコーヒーも一緒に出したいと考えていたんです」

スペシャルティコーヒーを専門に扱う堀口珈琲の初期メンバーとして入社した仙北屋さんは、ここで本格的に焙煎を学んだ。

そして20代後半で独立を考えはじめる。悩んだ末に目を向けたのが地元の珠洲だった。

「当時は田舎を出たかったので、絶対戻るもんかと思っていました。でも、一度都会に出てあらためて珠洲を見ると、自然豊かでいいところ。ここで開業するのも悪くないと考えました」

やがてボロボロだった舟小屋を修復し、焙煎機を入れ、コーヒー豆の販売所としてスタートしたのが2001年(平成13)。仙北屋さんが29歳のときだった。

カフェ文化のない街にカフェを根づかせる

舟小屋は1年ほどで思いのほか早く軌道にのった。若い女性が都会からUターンして地元に店を出すというので、周囲がいろいろ気にかけてくれた。さらに出版関係者や伝統工芸に携わる作家など、感度の高い人たちがいち早く情報を聞きつけ、舟小屋の存在が雑誌や口コミで知られるようになる。旅で舟小屋を訪ねた人が気に入って、帰宅後に豆を注文するリピーターも増えていった。

舟小屋のオープンから7年後の2008年(平成20)、仙北屋さんはコーヒーと手づくりケーキを出す店「二三味珈琲 cafe」を珠洲の市街地に開いた。カフェではイートインとコーヒー豆の販売を、舟小屋では焙煎と地方発送業務を行なう分業体制になった。

カフェをオープンしたのは、「舟小屋のコーヒーを味わえる店がほしい」というファンの声に応えてのことだった。「コーヒーは生豆の質が重要」と仙北屋さんが言うように、堀口珈琲時代に縁のできた信頼できるバイヤーから世界でもトップレベルの豆だけを仕入れていた。これに仙北屋さんの焙煎が加わり、コーヒー通をも唸(うな)らせる味をつくり出している。

カフェは、当時ケーキ教室に通っていた仙北屋さんのお姉さんと、地元のスーパーマーケットに勤めていた従姉妹(いとこ)の3人でスタートした。物件は当初候補にしていた場所があったが折り合いがつかず、街を歩いていて偶然見つけた空き物件に決めた。

しかし、それまで珠洲にはカフェ文化がなく、「喫茶店やるならカラオケマシンを置かないと」という周りからの助言があったほど。「うちの店はガラス張りです。昼間から主婦がカフェにいると、遊んでいると思われそうで入りにくい……と人目を気にする声もありました。地域性もあるのでしょうが、今じゃ信じられないですよね」と仙北屋さんは笑う。赤ちゃんからお年寄りまでみんながくつろげる店。それが仙北屋さんの掲げたテーマだった。

カフェには平日にもかかわらず、親子や老夫婦、友人同士、一人でくつろぐ女性などがひっきりなしに訪れていた。

自然の猛威にさらされて

昨年元日の能登半島地震発生時、仙北屋さんは狼煙町(のろしまち)の自宅で家族と過ごしていた。幸い大きな被害は出なかったが、ライフラインが止まりしばらくは湧き水で過ごす日々が続いた。集落内にある湧き水を男性陣が汲みに行き、それを生活用水にしていた。

避難先の集会所では大釜に湧き水を張ってプロパンガスで沸かし、そこに支援物資のパンを袋ごと投入した。

「電子レンジがなくてもフカフカに温めて食べられるのは発見でした。与えられた環境のなかで少しでも前を向けるよう、みんなで知恵を絞っていました」

店はというと、カフェは元日から2週間の冬休みに入る予定で、カップ類はすべて引き出しにしまっていたことで破損を免れ、焙煎機は倒れていたがなんとか使える状態は保っていた。何より建物自体、窓ガラスも割れず無事だったことが大きい。もともと酒の卸売業者が倉庫として使っていた建物だったため、鉄骨造りで頑丈だったのだ。

舟小屋は屋根瓦が落ちたり扉が外れたりしたものの、倒壊はせず「ほんとうに奇跡だった」と仙北屋さんは言う。

珠洲に二三味珈琲があることの意義

地震発生から1カ月が経った頃、仙北屋さんとスタッフはカフェに集まり、配給のペットボトルの水でコーヒーを淹れて振る舞った。このとき、震災後に初めて会って、「生きてたの?」と泣いて抱き合う人たちもいたという。

「その様子を店先で見ていて、街におけるカフェの役割というか、うちの店の役割ってこういうことなのかもしれないと思いました。正直廃業も考えたのですが、店が無事だったことにも背中を押された気がして」と仙北屋さんは語る。

2月に入り、カフェは週末のみテイクアウトの形で営業を再開した。電気とガスが復旧して営業できる状態になっていたことと、「やれる人はやらなきゃ」という地元で食堂を営む友人からの後押しも大きかった。

現在も完全に戻ったわけではなく、様子を見つつイレギュラーでの営業だ。焙煎も発送業務もすべてカフェで行なっているため、舟小屋は今も休業している。

仙北屋さんは現在、〈ギラギラした仕掛け〉を思案中だという。

「これまでは、街に溶け込むような店づくりを目指してきました。でも、震災で珠洲が元気をなくしている今だからこそ、何か意表をつくようなかっこいい店づくりができないかと考えています。やるなら今だと思って動こうとするたびに、余震や9月の豪雨が起きるので、タイミングを見計らっているところです」

舟小屋のオープンから24年経つが、二三味珈琲にはいまだに公式ホームページやSNSがない。それでもおいしさは口コミで広がり、気づけば全国に手を差し伸べてくれる人がいることが、仙北屋さんの大きな励みになっている。

「一杯のコーヒーでいつでもこの場所に帰って来られますように」という二三味珈琲のリーフレットの言葉通り、ここで焙煎した豆でコーヒーを淹れて飲めば、離れた場所にいても舟小屋の風景を思い出す。いつかまた訪れたいし、二三味珈琲の第二章を楽しみに待ちたいと思う。

(2024年11月29日取材)