機関誌『水の文化』78号

坂本さんと行く川巡り 第27回 Go ! Go ! 109水系

碑文が語る、筑後平野の幸が生まれた所以(ゆえん)

筑後川

筑後川が有明海に注ぐ河口付近。川面を二分するようにつくられているのは「導流堤」

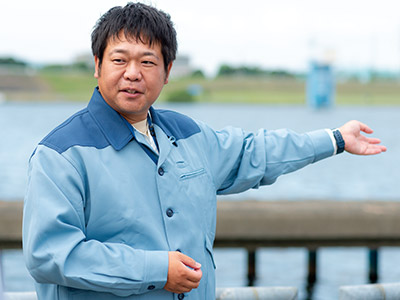

河川を軸に市民団体やまちづくりの調査研究を行なう坂本貴啓さんが全国の一級河川「109水系」を巡り、それぞれの川が流域の人びとと地域社会に及ぼす影響を探ります。今回は、坂本さんが故・古賀邦雄さんとよく一緒に巡っていたという「筑後川」を辿りました。

金沢大学

人間社会研究域地域創造学系 講師

坂本 貴啓 (さかもと たかあき)-

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくりの調査研究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出身。博士(工学)。国立研究開発法人土木研究所自然共生研究センター専門研究員、東京大学地域未来社会連携研究機構北陸サテライト特任助教を経て2023年10月より現職。

109水系

109水系 1964年(昭和39)に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの」(河川法第4条第1項)を一級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

川名の由来【筑後川】

江戸時代以前は「筑間川」(筑後、筑前の間の意)と呼んだが、江戸時代に幕府の命令により「筑後川」と呼ぶようになった。「千歳川」、「一夜川」の異名もある。

筑後川

| 水系番号 | 92 | |

|---|---|---|

| 都道府県 | 熊本・大分・福岡・佐賀 | |

| 源流 | 瀬の本高原(947m) | |

| 河口 | 有明海 | |

| 本川流路延長 | 143km | 22位/109 |

| 支川数 | 235河川 | 15位/109 |

| 流域面積 | 2863km2 | 21位/109 |

| 流域耕地面積率 | 19.4% | 16位/109 |

| 流域年平均降水量 | 2285.8mm | 31位/109 |

| 基本高水流量 | 1万0000m3/s | 26位/109 |

| 河口換算の基本高水流量※ | 1万9882m3/s | 10位/109 |

| 流域内人口 | 110万9925人 | 15位/109 |

| 流域人口密度 | 388人/km2 | 20位/109 |

(基本高水流量観測地点:荒瀬〈河口から62.05km地点〉)

※河口換算の基本高水流量 = 流域面積×比流量(基本高水流量÷基準点の集水面積)

※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成

データ出典:『河川便覧 2002』(国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面) 流域内人口 = 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額等について(流域)」を参照(最終閲覧日2013年4月)

大河の流れのフィナーレとともに

「フィナーレを~、フィナーレをこんなにはっきり予想して~川は大きくなる」という歌詞をご存じだろうか。合唱曲として有名な組曲『筑後川』の最終楽章・河口の一節である。

どんな大河もいつかフィナーレに行きつくように、人もいつかフィナーレを迎える。2024年(令和6)3月、私に川巡りの楽しさを最初に教えてくれた古賀邦雄さんが逝去された。80年の生涯だった。古賀さんとは私が高校2年生の時に出会い、20年のつきあいであった。古賀さんがつくった私設の河川図書館で、いろんな河川書の知を教わり、そして全国各地の川へ一緒に出かけた。

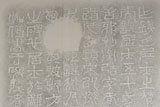

古賀さんの川巡りは、独特の視点だった。私が最も影響を受けた川巡りのスタイルが「碑文(ひぶん)探し」である。碑文は川沿いにひっそり建立されていることがある。その碑に何が書かれているかを読むと空間の履歴が見えてくる。

筑後川は組曲で上流・中流・下流が表現されるほど、感覚的に川の流れの変化をとらえやすい。そして流域に点在する碑文にも空間の履歴が記されていて、上流・中流・下流の世界観を想像しやすい。今回は古賀さんとよくまわった筑後川を、碑文を訪ねながら巡った。

ななの梅

古賀さんの最愛の妻、ななさんを偲んで植樹された7本の梅が宮の陣神社にある。毎年梅の時期になると、古賀さんが梅の花の写真を送ってくれた。ここは日本三大合戦「筑後川の戦い(南北朝の戦い)」の場としての石碑が残っている。

いつか来る日のために遺した「知の宝」

古賀さんは水資源開発公団(現・水資源機構)に勤めていた。転勤の度に全国の古書店でまだ見ぬ河川書を探し出し、引っ越しの度に荷が重くなりながらも大事に河川書を持ち回った。早期退職後、古賀さんは筑後川流域を住処(すみか)とし、私設の「古賀河川図書館」(以下、河川図書館)を築いた。河川書約1万3000冊を分類し、多くの人に河川の知を提供した。

大学1年生の時、福岡に帰省していた私は河川図書館の開館前夜に古賀さんを訪ね、河川書を贅沢に読み漁った。その後も行く度に河川書に囲まれて夜更けまで川談義をした。数年後、博士課程に進学し、全国の川を古賀さんとも一緒に巡っていた時、ふと古賀さんが「いつかこの図書館を畳む時、あなたは研究者になっているだろうから、この本を全部託そうか?」と言ったことがあった。「私には名実ともに〈荷〉が重すぎます……」と答えたのを覚えている。

年数を重ねるうちに、古賀さんのみならず、河川図書館を利用した多くの人たちも河川書の行く末を案じるようになった。古賀さんが築いた知の宝をどこに遺そうか、とさまざまな場所が検討されては消えるを繰り返した。2019年、河川書は久留米大学御井(みい)図書館に収められることが決まった。河川書は数年かけて古賀さんの周りの仲間たちによって運ばれ、2020年(令和2)3月、御井図書館内に「古賀邦雄河川文庫」(以下、河川文庫)が開設された。

河川文庫に行き、古賀さんの思考の片鱗を探して河川書を手にとってみる。どんな交渉術で集めたのだろうと思う全国のダム工事誌や用水史、河川工学、河川伝承、河川の児童文学まで多岐にわたる。1万3000冊をこう分けたのかという分類が何よりおもしろい。

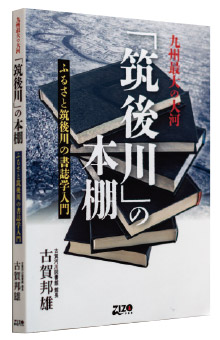

思い返せば、古賀さんはいつか来るこの日のために少しずつ準備をしていた。集積した河川書の知はこの文庫で生き続け、ここに来ると古賀さんの河川哲学に触れることができる。古賀さんが旅立つ4カ月前に執筆され、遺作となった『「筑後川」の本棚』は筑後川流域を題材としたさまざまな河川書を紹介している。「歩く河川書」とも言われる河川書学者は、筑後川流域に莫大な知の宝を遺した。

碑文で読み解く有明海の干満の差

筑後川河口の昇開橋付近に若山牧水の歌碑があり、下流域の特徴を読み解くことができる。歌碑には、「筑後川 河口ひろみ大汐の 干潟はるけき 春の夕ぐれ」とある。これは筑後川の河口付近を詠んだもので、春の大潮では広大な干潟の夕暮れが見られると歌っている。

筑後川の下流域は干潮の際には広大な干潟が現れ、満潮の際には満々と水が湛えられ、一日のなかでも変化の激しい風景を目にすることができる。干満差が6m近い有明海では、船の航行のため川を2つに仕切り水位を上げる港湾土木技術がある。明治時代のお雇い外国人、ヨハニス・デ・レーケによって設計された。潟土(がたど)の有明海と筑後川下流の移動をスムーズにする技術として導流堤(どうりゅうてい)は欠かせない。

また、そばに「えつの伝承碑」がある。この場所で僧侶(弘法大師という説あり)が筑後川を渡る際にお金がなく途方に暮れていると、一人の貧しい漁師が不憫(ふびん)に思い舟を出して僧侶を対岸に渡した。僧侶はお金の代わりにそばに生えていたアシの葉を採って川に浮かべるとそれがエツに姿を変え、その後エツ漁で賑わったという伝説である。有明海では毎年5月にエツ漁が行なわれている。エツは有明海固有の魚で、海と川をつなぐ汽水域を必要とする。

碑文を読み解くことで、有明海特有の風景をより深く感じとることができた。

一方、有明海の塩分が遡上(そじょう)するため、筑後川の水利用には大変な面もある。下流域の農業に使う水は、海水よりも比重が軽い淡水だけを取水(アオ取水)しながら用いてきた。(『水の文化』3号「有明海とアオ(淡水)の世界」参照)。

今は筑後大堰をつくって潮止めをし、筑後平野百万人の水を賄うだけでなく、流域外の福岡市にも水を送り、福岡市内3分の1ほどの水をも賄っている。

江戸期の苦悩を遺す水利事業「四大井堰」

筑後川の中流域は、水を制御することの難しさを語る碑文や史跡が多くある。過去幾度も水害と向き合い、その水を平野に引き込むことに挑んできた。その一つが江戸時代につくられた「筑後川四大井堰(よんだいいぜき)」で、下流から順に恵利堰(えりぜき)→山田堰→大石堰→袋野堰がある。この堰一つ一つに田畑へ水を取り込むための苦悩があった。

最下流の恵利堰は「鬼殺し」と呼ばれる急流難所があり、有馬藩主から命ぜられた草野又六や庄屋たちは苦労しながら堰を完成させ、左岸側に水を引き込んだ。それは堰付近の竹やぶにある水神碑のそばに碑文としてひっそり語り継がれている。これだけ聞くと英雄譚だが碑文は正直だ。よく読むと、又六は3500人のもの農民を人夫として石堤工事に従事させ、有馬藩主に褒められたが、その裏に、用水の恩恵を受けない農民の労働、ご先祖様の墓石の差し出し、厳しい年貢の取り立てなどもあり、「マムシのように忌み嫌われていた」と書かれている。農民たちの苦しみの先に今の恵利堰があると思うと、一際慈しみたくなる。

その上流の山田堰は右岸につくられ、堰から堀川用水を取り入れている。取水口付近の堰の水圧を緩和するため斜め堰をつくり、自然流下で水を取り入れられるようにした。この堰の技術を活かして、福岡県出身の医師、中村哲(てつ)さんはアフガニスタンに灌漑(かんがい)技術を普及させた。中村哲さん没後2年の2021年(令和3)2月に新たに石碑が建立され、句が刻まれている。

さらに上流に大石堰がある。ここも右岸の村に水を引き込むため、5人の庄屋(以下、五庄屋)が有馬藩に請願することから始まる。周囲の村から堰新設による水害を懸念して反対も受けるが、五庄屋は「万が一があれば、極刑に処せられても異存なし」の覚悟で、村人総出で決死の工事が行なわれ、堰は完成する。五庄屋は水神社に祀られ、水を引き込む苦難は碑文や神社に残されている。命を賭した五庄屋に農民も心動かされ、「決して処刑させてなるものか」と慎重かつ懸命に取り組んだことに胸が熱くなる。同時期の恵利堰とはまた異なるドラマがあり、過去の人物像まで浮かび上がらせるのは、碑文が語るおもしろさかもしれない。五庄屋の物語が校歌になって語り継がれていることは驚きである。

最上流にあるのは袋野堰。大石堰の恩恵を受けない上流の村々のため、大庄屋の田代重栄(しげよし)が私財を投じ、水床にも入って工事しながら堰を完成させた。さらに雇われた中国筋の鉱山(石見銀山)の鉱夫が手掘りした約2kmの隧道(ずいどう)から水を通し、田畑を潤すことができた。

私財を投じたエピソードは日本各地の碑文で記されていることが多い。個人の功労が現在の堤防や堰、隧道などインフラの礎(いしずえ)となっていることも多く、「頌徳碑」として碑文を見るのもおもしろい。

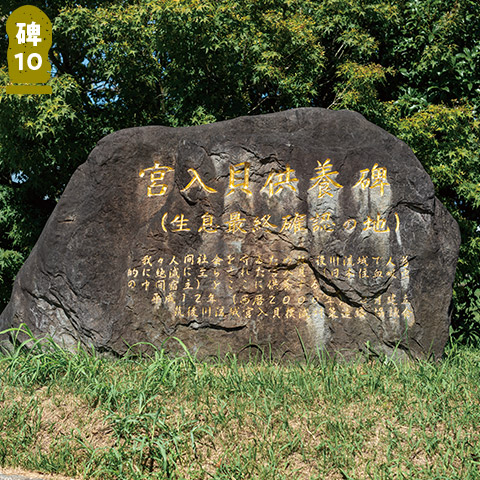

宮入貝供養碑

中流域の支流・宝満川(ほうまんがわ)沿いに「宮入貝(ミヤイリガイ)供養碑」という石碑がある。江戸時代から筑後川中流域では原因不明の奇病が発生していた。明治期に宮入貝を中間宿主とする日本住血吸虫(にほんじゅうけつきゅうちゅう)という寄生虫による病気とわかり、撲滅に向けて水路のコンクリート化や川で水泳の授業をしないでよいようにプールの設置が進められた。1990年(平成2)に安全宣言が出され、宮入貝の供養碑が建立された。撲滅記念碑でなく、供養碑としたことは「貝に罪はない」と建立者が語っているようにも思え、この碑文が切なくてならない。

公共事業の在り方を問うた「蜂の巣城」

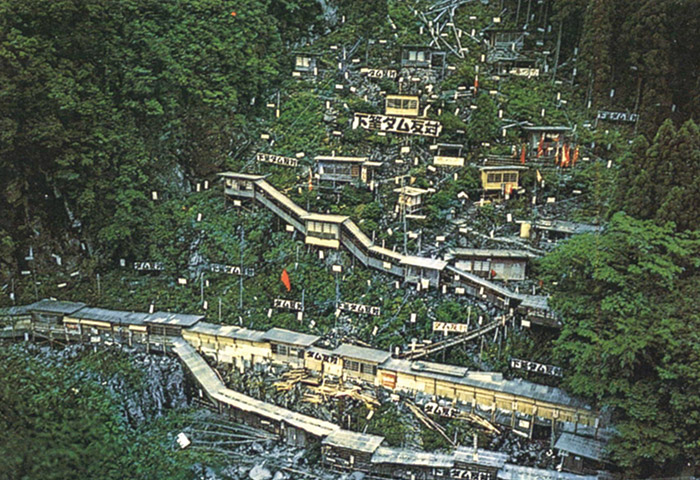

筑後川上流には水源となるダム群(大山ダム、松原ダム、下筌(しもうけ)ダム)が建設されている。下筌ダムから森のなかへ続く小さな道を下りていくと、「公共事業は 法に叶い 理に叶い 情に叶うもの であれ」と書かれた碑がある。この碑の真意を知るには、「蜂(はち)の巣城(すじょう)闘争」と呼ばれる歴史をひも解く必要がある。

ここは建設時に激しいダム闘争があった。ダム予定地の地主だった室原知幸さんはじめ住民たちは当初、離れる寂しさを感じつつも土地の提供を容認していた。しかし、住民・行政双方の立場からダム建設の将来を見据えるなかで、小さな言動が徐々に行き違い、そのなかで生まれた不信感が募り、住民たちがダムサイト予定地の崖に砦を築いて籠城する反対運動が始まった。崖に築かれた要塞に一歩でも近づこうものなら、巣を守る蜂たちが防衛するようなにらみ合いを「蜂の巣城」と表現した。

籠城はそう長くは続かなかった。反対派の住民も長引く闘争から一人、また一人と減り、巣穴を減らした蜂の巣城に行政代執行が実施された。リーダーとして最後まで残った室原さんはさぞ無念だっただろう。

行き違いから生まれたこの悲劇を、古賀さんは「勘定と感情の問題です」と生前に語っていた。どれだけお金を積まれても、相手への配慮が欠けていたり、感情のすれ違いがあったりすると譲れないものもでき、補償の合意は成り立たなくなる。

この闘争以来、河川行政も改めて身を律した。ダム関係者は、補償の精神として、水源地域の補償は地元の事情や感情に寄り添いながらより丁寧に進めていくことを前提に水資源開発に取り組んでいった。現在の国が行なうダム事業では「水源地域ビジョン」が必ず設定されており、単なる補償で終わりではなく、下流のために恩恵をもたらしてくれた上流の人びとに対して、新たな生活を支援するような地域振興策が練られている。

補償の精神は、単なる犠牲への補償ではなく、水源地域住民の未来に向けた、水源地域振興まで含んだものであるべきであろう。

松下(まつしも)ダムカレー

松原ダム・下筌ダムは連続するダムで、下筌ダムの直下流でさらに水を溜める構造で、この2つで多くの水を蓄えている。この2つを模した「松下(まつしも)ダムカレー」を松原ダム付近のレストハウスで食すことができる。堤体(ていたい)をごはんで表現し、アーチの方は下筌ダム、重力式コンクリートの方は松原ダムで、その間には湖面としてルーが敷かれている。カレーを食べた後は実際のダム見学に出かけよう。

日田と大川

上流域の日田(ひた)は木材の産地として林業で栄え、集積させる川港でもあった。日田の木材は三隈川(みくまがわ)(筑後川)を通って下流へ送り出され、河口から各地へ運び出した。河口の大川では、杉材を加工した家具生産が盛んである。河口の産業は上流と密接にかかわっていることが多く、河口は流域を映す鏡ともいえる。明治時代に日田で最も大きい製材所と伝わる「ヤマキチ」二代・後藤豊三郎の銅像を見つけた。

百万人の生活の幸を碑文から知って祈る

筑後川を下流から上流へと巡るなかで、今は土地の恩恵を受けて暮らしているが、その豊かさをどのようにして手に入れたのかを考えるのは謎解きで、碑文こそがその謎を解く過去の履歴だ。

今回は、エツ漁のできる喜び、井堰をつくって土地は豊かになったが尊敬されない庄屋、決死の覚悟で今も尊敬されている五庄屋、新たな水資源が開発されると同時に沈む集落のやるせなさなど、人の感情の裏側で、筑後平野の暮らしがどう豊かになってきたかの所以を碑文から知ることができた。

古賀さんは川沿いで碑文を見つけると必ず読んで回った。碑文を読むことは過去の筑後川を理解する手段である。もうそこに一緒に巡る古賀さんはいないのだけれども、古賀さんならここに興味もつだろうなど、私の感覚のなかにも古賀さんに教わった川巡りの術が息づいている気さえするのである。

筑後川を巡っていると畔(あぜ)にぽつぽつと彼岸花を見かけた。古賀さんがよく三途(さんず)の川を挟んで此岸(しがん)(この世)と彼岸(ひがん)(あの世)の話をしてくれた。古賀さんは三途の川の川巡りすらも楽しんだだろうか。

そっと彼岸花を筑後川の此岸に供えた。

(2024年9月12~14日取材)