機関誌『水の文化』79号

【防災井戸】

日々の「くらし水」が命綱となる

──防災井戸が結ぶ笑顔のコミュニティ

いま再び注目されているのが「井戸」です。各地で「防災井戸(災害時協力井戸)」の登録が進み、活用方法が探られています。しかし、井戸の水がそのまま飲め、さらにその水を地域住民の結びつきに役立てている事例は全国でもそう多くはありません。防災井戸を整備した経緯やその水を使ったカフェスペースの使い方などを知りたくて、三重県名張市にある蔵持(くらもち)地区を訪ねました。

いざというときの命綱はふだんにも

「この井戸水はパン屋さんや喫茶店の人も汲みにくるんよ」──地元の人たちの愛着が窺える。

奈良県と境を接する三重県名張市の中央部に位置する蔵持(くらもち)地区には3356人、1637世帯(2025年4月時点)が暮らす。蔵持市民センターの隣地に防災井戸がある。地区住民から公募して決めた愛称は「蔵清水(くらしみず)の井戸」。蔵持地区のきれいでまろやかな味の井戸水が、災害時には日々の「くらし水」として地域の命綱になる。

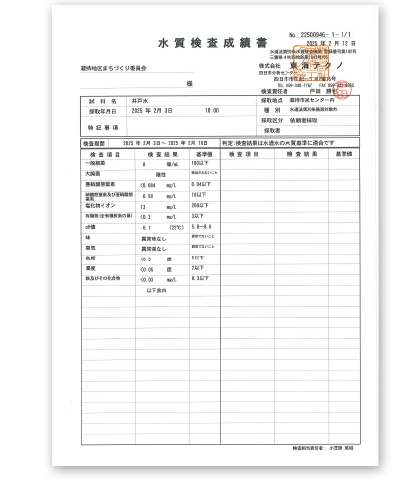

定期的に水質検査をして雑菌がなく豊富な水量の井戸水は、非常時だけでなく平時にも地域の「くらし水」だ。電気ポンプで汲み上げ蛇口から利用する。災害時に停電し発電機も使えなくなったら手押しポンプで汲み上げればよい。電気代などの維持費は24軒(2025年現在)の協賛者の年間契約料1軒当たり2000円と、1缶(20L)50円の随時利用料で賄う。

市民センターの工芸室には、井戸水を引いたウォーターサーバーがある「蔵清水カフェ」を併設。スティックタイプのコーヒーや紅茶、緑茶、ジュース、スープ、味噌汁などをセルフで利用する。1回の料金(カフェ事業の協力金)はチケット1枚100円。

今回の取材も蔵清水カフェで行ない、たくさんの人たちが集まってくれた。防災井戸を中心にわいわいがやがや、笑顔のコミュニティが生まれている。そんな印象を受けた。

地域住民の自発的なまちづくりで提案

名張市では1995年(平成7)頃からいくつかの地域で、任意に結成されたまちづくり組織による自発的な住民自治の活動が始まっていた。こうした市民参画の取り組みの気運をさらに高めるため、2003年(平成15)、名張市は「ゆめづくり地域予算制度」を創設。これはおおむね小学校区を単位とする市内15の地域づくり組織に対し交付金を支援する制度だ。

2012年(平成24)からは、地域だけでは解決できない課題に地域づくり組織と市が協働して取り組む「ゆめづくり協働事業提案制度」に発展。蔵持地区の防災井戸は、この制度に基づいて提案し、市からの交付金200万円を得て、2014年(平成26)11月に完成した。

当時、蔵持地区まちづくり委員会の会長だった木村正道さんは、次のように振り返る。

「東日本大震災の後ですから、防災について水や食料のローリングストックの必要性が叫ばれていた時期でした。しかし、備蓄倉庫の建設などではなく、たとえ大災害が起きて水道が止まったとしても、蔵持地区の約3300人の皆さんが、生きるために欠かせない水を安定して使えるようにすることがいちばん肝心に違いないと、防災井戸を思いついたわけです」

蔵持地区は1980年代に宅地造成が進み人口が増え、近鉄桔梗が丘駅周辺の都市機能と自然豊かな田園風景が混在する地域だ。

防災井戸をもっとも熱心に推したのは当時の自治会長だった故・吉岡晋一さん。高校生のとき激甚災害の伊勢湾台風(1959年)で被災し水に苦労した経験があるだけに「絶対に防災井戸は必要と強く言っておりました」と妻の吉岡幸子さんは語る。

井戸を掘っても水が出なかったり、出たとしても飲用に適さない水質だったりしたら……。そんな心配の声もあった。特に、蔵持地区まちづくり委員会の現会長、高山正之さんは建築業という仕事柄、隣家で水が出ても5〜10m離れると水脈に当たらないこともあるとわかっていた。

掘削工事を始めて約1カ月、30m堀り進めたら水が出た。「全員がそりゃもうホッとしました」と高山さんは言う。茶色い水が、だんだんきれいに澄んできた。最初の水質検査では微量の大腸菌が検出されたが、しばらく水を出しっぱなしにして再検査すると検出されなくなった。毎分約230Lの豊富な「蔵清水」の誕生だ。

小学生からお年寄りまで 憩いの場として

「蔵清水カフェ」がオープンしたのは2021年(令和3)。防災井戸に隣接する建物は公民館だったが、社会教育法に基づく施設である公民館だとカフェのような事業は行なえない。しかし、名張市では2016年(平成28)に「名張市民センター条例」を施行していた。「地域の方々と市が対等な立場で協働し、従来の生涯学習活動に加え、幅広い発想での地域づくり活動の拠点として活用していただくために、公民館を地方自治法に基づく市民センターという位置づけに変えたのです」と名張市地域環境部 協働のまちづくり推進室長である山川暑美(あつみ)さんが説明する。

この条例により公民館が市民センターとなり、市の交付金で防災井戸から建物内に水を引き、蔵清水カフェがオープンできたのだ。

蔵持市民センターの合田(ごうだ)元旦(もとあき)さんは「ふだんからおいしい水で憩い、災害時にも温かい飲みものも冷たい飲みものも楽しめる場にしようと皆で考えました」と話す。

市民センターの行事や講座、ラジオ体操に参加してスタンプを貯めたり、イベントボランティアに協力するとカフェ券セットを貰えるしくみもある。合田さんは「夏休みに小学生が4〜5人で、朝から夕方まで弁当持参で宿題をやったり、おしゃべりやゲームなどを楽しんでいます」と微笑む。

子どもは半額50円でドリンク飲み放題、エアコンの効いた部屋に半日いられるのだからうれしいに違いない。かと思えば、お年寄り同士が集(つど)ったり、畑仕事の休憩での利用も。カフェ券の利用は年間約1000枚。世代を超えた憩いの場になっている。

子どもたちに受け継がれる価値

市内の子どもたちに広く知ってもらおうと、小学2年生は「まち探検」で、4年生は「防災学習」で蔵清水の井戸を必ず訪問する。手押しポンプで汲んだ水を飲む初めての体験に子どもたちは喜ぶ。蔵持市民センター長の三瀬(みせ)幸綱(ゆきつな)さんは「一生懸命、蔵清水の井戸の価値を子どもたちに説明していくうちに愛着が深くなりました。地域にこういうものがあると学校と住民がつながれます。子どもたちを通じて井戸の価値が長く伝わってほしい」と話している。

カフェもできてコミュニティの結び目となった蔵清水の井戸の現状を見ることができれば、防災井戸の必要性をもっとも熱心に説いていた吉岡晋一さんも感激するに違いない。「きっとあの世でびっくりしてるわ」と幸子さんは笑う。

高山さんは「被災地に行って水の大切さがよくわかりました。南海トラフなどの大地震があったとき蔵清水の井戸が皆の役に立てればありがたいことです」と話す。

防災井戸が必要になる事態など、できればあってほしくない。しかし、いざとなったときにその真価を発揮できるのは、蔵清水の井戸のように、ふだんから地域の人たちに親しまれている水源だろう。

(2025年4月23日取材)