水の風土記

ヒトが「ボノボ」から学ぶこと

〜コンゴ川を渡った平和主義者たち〜

(写真1)ボノボの親子。真ん中が第一位の老齢メスのキク、背後に寄り添っているのが第一位のオスのノビタ

提供:古市 剛史さん

「ボノボ」という類人猿をご存じでしょうか。サル目(霊長目)ヒト科チンパンジー属に分類され、アフリカ中央部の赤道付近に広がるコンゴ盆地に住んでいます。チンパンジーとよく似た外見をしていますが、オスが好戦的なチンパンジーに比べて、性質はとても穏やかで争いの少ない社会をつくっています。実は、この両者を分けた要素の1つとして水(コンゴ川)があります。ボノボやチンパンジー、ゴリラ、ニホンザルなど野生霊長類の生態と行動を研究している古市剛史さんに、ボノボと水のかかわり、さらに平和的な生態とそれを可能にしている理由についてお聞きしました。

-

-

京都大学霊長類研究所教授

古市 剛史さん ふるいち たけし - 1957年(昭和32)生まれ。京都大学大学院理学研究科修了。理学博士。下北半島と屋久島でニホンザルを研究。1983年からコンゴ民主共和国でボノボの、1997年からはウガンダ共和国でチンパンジーの調査研究を行なっている。明治学院大学教授を経て2008年から現職。研究分野は、霊長類行動・生態学、人類進化学。主な著書に『あなたはボノボ、それともチンパンジー?――類人猿に学ぶ融和の処方箋』(朝日新聞出版 2013)、『ビーリャの住む森で――アフリカ・人・ピグミーチンパンジー』(東京化学同人 1988)、『性の進化、ヒトの進化――類人猿ボノボの観察から』(朝日選書 1999)がある。

争いの少ないボノボの社会

私が研究している類人猿「ボノボ」は、チンパンジーと並んでヒトにもっとも近縁な生きものです。野生での生息地はアフリカのコンゴ民主共和国1カ国のみで、生息頭数は2万〜5万頭と推測されます。

下北半島と屋久島でニホンザルを研究していた私は、1983年(昭和58)に初めてアフリカに行きました。本格的な野生のボノボの研究がスタートしたのは1973年(昭和48)。京都大学名誉教授の加納隆至先生がコンゴ民主共和国(当時・ザイール)で調査を始めたのが世界初です。すでに研究が進んでいたチンパンジーよりもボノボを知りたいと考え、私もコンゴのワンバ村をベースに研究をはじめました。

ボノボとチンパンジーは外見こそそっくりですが、まったく異なる性質をもっています。ボノボの特徴は「平和的」ということです。チンパンジーは発情したメスを巡ってオスが争います。オスによる子殺しや共食い、集団内での殺し合い、集団間の殺し合いがよく見られますが、ボノボにはそういう争いがほとんどありません。

霊長類社会の比較研究を通してヒトの誕生と進化の過程を解き明かすことを目指している私たちにとって、ボノボの平和的な社会は非常に興味深いものなのです。

コンゴ川がボノボとチンパンジーを分けた?

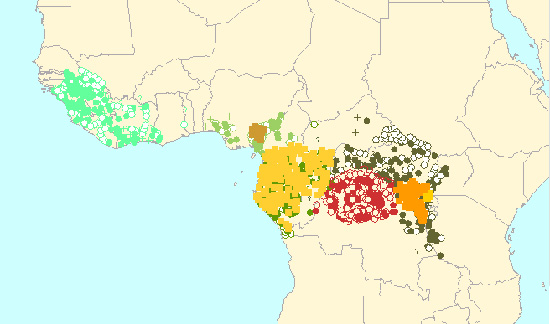

ボノボの生息域は、中部アフリカのコンゴ盆地を蛇行しながら流れるコンゴ川(図1)の南側に広がっています。延長4700kmのコンゴ川は、アマゾン川に次ぐ世界2位の流域面積を誇ります。流域の熱帯雨林もアマゾン川に次ぐ広さです。コンゴ川がボノボとチンパンジーの生息地を遮っているのは間違いありません(図2)。

これを見てください(写真3)。向こう岸のように見えるのは実は中州です。対岸まで、もっとも広いところで15kmほどあります。コンゴ川を上空から撮影した写真(写真4)から途方もないスケールであることがわかると思います。

これまでの説では、広大な湖の水量が減ってコンゴ川ができ、それによって150万年〜250万年ほど前にコンゴ盆地で暮らしていた類人猿がボノボとチンパンジーに分化したと考えられていました。

ところが、この説が成り立たないことが最近わかりました。アフリカの西海岸で地下資源の発掘を目的とする大規模なボーリング調査が行なわれ、コンゴ川の堆積物を詳しく調べたところ、コンゴ川は250万年前どころか、早ければ3400万年前に、遅くとも1600万年前には成立していたことがわかったのです。

しかも、遺伝子の解析によってボノボとチンパンジーの分化はおよそ100万年前だったことも判明しました。つまり、3400万年前からあった川が100万年前に2つの種を分けることはありえない。従来のコンゴ川による分化説は完全に見直しを迫られています。

そこで当研究所の竹本篤史研究員が中心となって新たな説を立てました。

ヒトとチンパンジーが分かれたのは700万年ほど前ですから、コンゴ川はすでにあったわけです。コンゴ川は、ボノボだけでなくヒトやチンパンジー、ゴリラの祖先が決して渡ることのできなかった自然のバリアでした。その証拠に、ヒトの祖先の化石はすべてコンゴ川の外側(右岸側)から見つかっていますし、ゴリラとチンパンジーは今もコンゴ川の外側にしか生息していません。つまりコンゴ川の内側(左岸側)はヒト科にとって足を踏み入れることのできない領域だったのです。

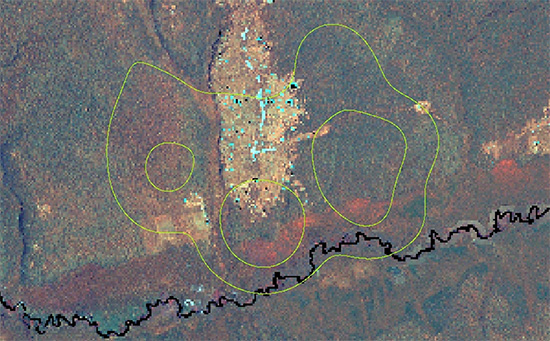

ところが、竹本研究員が調べたところ、コンゴ川は100万年前と180万年前に非常に乾燥して水深が浅くなった可能性がありました。そのとき、のちにボノボとなる1つの集団がなぜか水を恐れず、自然のバリアだったコンゴ川を渡ったようです。私たちはコンゴ川沿いに広がるキサンガニ※のあたりで渡ったと考えています。この付近は川幅が狭く、今でも水量が低いときには地元の人が川を渡って漁をしています。

遺伝子の解析で、ボノボは単一の集団から始まっていることもわかっています。どこかで1回だけ、しかもたいへん小さな集団がヒト科として初めてコンゴ川を渡った――という仮説を立てています。

この説ならば、ボノボが特殊な進化を遂げた理由も説明できます。集団のなかで遺伝子の突然変異によって少し変わった特徴をもった仲間が現れた場合、大きな集団だとその変化が波及することなく消えてしまうことが多いのですが、小さな集団ならば突然変異が偶然根づくことがある。遺伝学ではこれを「ボトルネック効果」と呼びます。

ですので、ボノボの非常に変わった進化、とくにメスの性に関する進化がこの時期に起きたことによって、チンパンジーとはまったく異なる今日(こんにち)の社会を形づくったのではないかと考えています。

※Kisangani=コンゴ民主共和国の北東部に位置するコンゴ第三の都市。人口は41.8万人。コンゴ川に直径5mにも及ぶ円錐形の籠をしかけて魚をとる昔ながらの漁法が今でも行なわれている

水とともに生活するボノボ

コンゴ川というバリアの外側にしか住まなかった私たちヒト科の仲間と比べて、川を渡ったボノボは水とのかかわりにおいても変わった点は多いです。

生態学者が近い種を比較する場合、行動や生態の違いを食物の密度の違いなどの環境要因から説明しようとします。ボノボとチンパンジーもこうした論争を数十年続けてきましたが、いずれも赤道をまたぎ、森と草原がモザイク状に広がる乾燥地域から熱帯雨林の真ん中までよく似た環境で暮らしています。つまり環境決定論では説明がつかないのです。 すると、先ほど申し上げた「小さな集団で起きたたまたまの変化」がボノボを今のような平和主義者にしたと考えた方が自然です。

セスナ機で熱帯雨林の上空を飛ぶと森しか見えません(写真5)。しかし、このようなところにも、巨大なスワンプ(湿地林)の広がるエリアもあります。一見して森のようですが、太陽の光が反射してキラキラ光るのでわかります。大型のナマズが落ちてくる木の実を待ち構えているような水浸しの森ですが、熱帯のジャングルと同じように木の実は豊富。こうした場所もボノボたちはかなり積極的に使っていることが最近わかってきました。(図3)

ボノボはスワンプで食事したあと、乾燥した森のなかに帰ることが多いですが、そのまま泊まることもあります。チンパンジーが水辺を怖がるのとは対照的です。チンパンジーは浅い川でも水に浸かることを嫌がりますが、ボノボは水が大好きで、バチャバチャと川に入ってヤゴや川虫を食べたりします。これを見てください(写真6)。この日は3時間くらい川のなかで過ごしていました。二足歩行で川を渡っている様子なんかは人間みたいですね(写真7)。

実は、スワンプは調査することが困難で、ほとんどが今も人跡未踏です。研究者たちは勝手に「広大なスワンプが広がる地域には、ボノボはいないだろう」と思っていましたが、ボノボにとってかなりリッチな生活ができる場のようです。2万〜5万頭という推定頭数よりも、もっとたくさん生息している可能性が出てきました。

メスを巡るチンパンジーの激しい抗争

水辺を好むほかに、ボノボはおもしろい特徴があります。

(1)メスがオスと同等以上の高い社会的地位についていること

(2)メスが対等というだけでなく、社会関係ではメスがイニシアティブを握っていること(一番強いメスの息子が第一位のボスになる)

(3)メスたちが非常にコンパクトな集団をつくること

お気づきになると思いますが、これら3つの特徴はいずれもメスがらみです(写真8)。原因は2つ考えられます。

1つめは、チンパンジーよりも内陸部で暮らしているため、食べものの密度が少し高く、メスが集まりやすいこと(写真9〜11)。

2つめは、メスの発情の長期化です。違いがわかりやすいように、チンパンジーから説明しますね。

チンパンジーのメスは、いったん子どもを産むと離乳期までの3年半〜4年ほど排卵が止まります。それから発情を再開しますが、半年から9カ月くらいでまた妊娠するので再び排卵が止まってしまう。ですので、性交渉ができるのは5〜6年周期で出産する狭間の6カ月くらいで、しかも1カ月に10日間ほどです。おおまかにいうと5〜6年間に60日間程度しか発情しないわけです。したがって、メスを巡るオスの競争は非常に激しくなります。

チンパンジーのオスはいったいどういう戦略をとれば自分の子どもをより多く残せるでしょうか。好きなメスとペアを組んで子どもをつくり、そのメスが妊娠したら5年間何もせずにじっと待っている、というやり方は確率が低くなるので不利です。それよりも、発情しているメスがいたら交尾する方がチャンスは多くなります。だから発情期のメスを巡るオス同士の抗争は激しさを増すわけです。

群れのなかで第一位のオスになればメスを独占することができますので、チンパンジーの集団内のオスの順位争いは熾烈です。他のオスを殺して競争相手を減らすという手段さえとります。また、子どもの頃に殺されるのもオスが多い。1歳くらいのとき、ある日突然その集団のオスに殺されて食べられてしまうのです。

集団内だけでなく、よその集団のオスを抹殺して縄張りとメスを同時に手に入れることもあります。1つの集団のオスが全滅して、その群れのメスを手に入れた例が2つ記録されています。

チンパンジーのメスは豊かな森でゆっくり子どもを育てるように進化したのですが、皮肉なことにそれがオスたちを好戦的な性格にしたと考えられるのです。

「ニセ発情」でオスをコントロール

それに対して、ボノボは少し変わったことをしています。

ボノボのメスも出産して3年〜4年経たないと排卵は再開しませんが、発情だけは出産の約1年後に再開するようになっています。これを「ニセ発情」と呼んでいます。ニセ発情があるおかげで、ボノボはチンパンジーに比べて8倍〜10倍の期間、性交渉が可能になります。

チンパンジーの場合は仮に30〜40頭のメスがいても、オスは10頭ぐらいです。オスは殺されていますからね。ところが、ボノボはオスとメスの数がほとんど同じです。したがって、オス1頭当たりのメスの数は、チンパンジーよりも少なくなります。しかし、メスが10頭いたら常に4頭くらいは、ニセ発情も含めて発情しています。そうなると第一位のオス1頭がメスたちを独占するのは無理ですから、チンパンジーと比べると他のオスにも交尾するチャンスが増えます。メスを力で独占する意味がなくなってしまうのです。

また、チンパンジーの場合、発情しているメスは第一位のオスに迫られたら断れません。断ろうものなら木から叩き落されたり、噛みつかれたりとたいへんなことになります。

ところが、ボノボはたとえ第一位のオスが一生懸命誘っても、最終的にメスが首を縦に振らなければ交尾できません。オスはじっと待つしかないわけです。気が乗らないメスは、目の前でオスがどんなにアピールしていても、あたかもそのオスが目の前にいないように振る舞う。たとえ第一位のオスでも、メスに受け入れられなかったらしょんぼり離れていくしかありません。

つまり、ボノボは「メスが性交渉を子づくりのためだけではないものにする」ことで、集団内のオスとメスのバランスを変えてしまったのです。メスがオスをコントロールしやすい社会をつくっているのがボノボの特徴です。

ボノボの集団の中心には常にメスがいます。移動のときに遅れる仲間がいると、一番強いメスがちゃんと待っています(写真10-11)。みんなで動かなきゃいけないという意識が非常に強い。オスは周辺にひっそりいるだけです。また、ボノボは別の群れと出会ってもケンカはほとんどしません。メス同士が率先して混ざって一緒に食事をしたり、1週間くらいともに行動したりもします。(写真12)

「メスが妊娠可能でない時期にまで性行動を受けいれる」という進化の原因を考えるとき、環境決定論では解けません。ちょっとした生理的なメカニズムの突然変異がボノボに定着したことで、メスにとって居心地のいい社会になったのではないかと考えています。

性的競合を抑えるために別々の道へ

ヒトが核家族というユニットをつくってオスとメスが協力して育児をするようになったことも、ボノボがニセ発情を編み出したことと同じように、種としてとても大切な特徴です。 ヒトもゴリラもチンパンジーもオランウータンも、みんな出産間隔が長いのです。オランウータンなどは7年間です。すると、おそらくアフリカがとても湿潤だった時期、ヒトやゴリラやチンパンジーなどに分化する前の共通の祖先のときに、すでに出産間隔が延びていたと考えられるのです。すると、どの種も激しすぎるオス間の競争をなんらかのかたちで解決、もしくは緩和しなければならなかったのでしょう。

ゴリラは余計なオスを全部追い出してハーレムをつくりました。集団内はオス1頭、もしくは父親とその息子だけにしてメスを独占するようになった。乗っ取られることはありますが、集団内の平和は保たれます。オランウータンはとにかくバラバラに生きています。一緒には暮らしません。チンパンジーは解決の道を探るのではなく、厳しい競争に勝ち抜くための手練手管をオスたちがひたすら磨いている。ボノボはメスが発情をごまかしてオスの競合を抑えています。

ではヒトはどうしたかというと、発情を長期化するのではなくて完全に隠す方向に進化しました。かすかに痕跡が認められることもありますが、発情はほとんどわからなくなっている。その代わりに、性交渉をもてるかどうかを、生理的機能から心理的機能に移しました。性交渉をしようと思えばいつでもできるけれど、妊娠できる排卵期がいつかはわからない。そうなると、性交渉をもてるオスとメスの比率はチンパンジーのように30対1ではなく、ボノボのように10対4でもなく、1対1。相手を固定することで、集団のなかで初めてペアをつくり、家族をつくることができたのです。湿潤だったアフリカが徐々に乾いてきて食物や外敵から身を隠す場所が減るという厳しい条件のなか、ペアをつくってオスを育児に参加させることで、ヒトの祖先は生き抜いてきたのです。

集団性をもつ霊長類のなかで、オスが特定の子の育児を手助けすることは一切ありません。オスはどれが自分の子どもかわからないわけですからね。しかし、ヒトの場合はメスが発情を完全に隠してオスと恒常的な関係をもつようにし、オスを父親にする。オスにしても子どものところにエサを持って帰るという行動が意味あるものとして進化する。そういう方法をとったのがヒトではないかと思います。

ゴリラもチンパンジーもボノボもオランウータンもヒトも、行き過ぎたオスの性的競合をいかに抑えるかという目的は一緒ですが、手段が違います。私は、その手段の違いがそれぞれ異なる社会を進化させた原因でないかと考えています。

マジックナンバー15に表れる「ヒトの矛盾」

研究者の間で有名な数字に、15というマジックナンバー※があります。子どもを身ごもった妻とその夫を産婦人科で調査すると、およそ15%の子どもは夫の子どもではないのです。調査によって5%〜30%まで変動しますが、15%前後の数字となる調査結果が多いのです。いずれにせよ非常に高い確率で、夫ではない男性の子を妻は出産しています。

遡って考えると、私たちの共通の祖先は700万年前までオスもメスも一緒にいる完全な乱婚社会でした。その後ペアをつくって家族になったからといって、パートナー以外の異性に興味をもたないようになるまで進化しているかというと心許ないですね。

では、乱婚的傾向を今も留めているヒトが安定的なペアをつくるために進化させたものは何か。1つは「愛情」です。好きな人が自分以外の人とデートをしていると考えたら気も狂わんばかりになるような「執着心をもった愛情」は、ボノボやチンパンジーにはおそらくありません。ところが、人間のペアボンド(夫婦の絆)を強化するために進化させたはずの愛情が、パートナー以外に向いてしまう場合もある。もう1つは制度でしょう。姦通罪をつくって浮気を非道徳的なものとしていますが、これもなかなかうまくいきません。

好きな異性と出会ってカップルが成立したら、パートナー以外に一切興味をもたなくなるようにヒトが進化したら、どうでしょう? ほとんどの芸術が男女間の葛藤を描いていますので、映画や音楽、文学などはなくなるかもしれません。マジックナンバー15は決して悪い面ばかりではない。ヒトは実におもしろい生きものですね。

実は今、妻である当研究所の橋本千絵助教が中心となって「なぜヒトとチンパンジーのメスは妊娠しにくいように進化しているのか」というテーマの研究を進めています。ヒトはとても妊娠しにくい動物です。妊娠を望むカップルの10組に1組は不妊症だそうですが、生物学的に考えるとこれは絶滅への道を歩んでいると言ってもよい数値です。チンパンジーのメスも1日に10頭くらいのオスと50回も交尾する日があるのになかなか妊娠しない。ウマが1回交尾すると90%は妊娠するように、生きものならば速やかに身ごもるほうが得策なはず。おそらく、なんらかのかたちでメスがオスをコントロールしています。ボノボのニセ発情に通じるものがあるのかもしれません。

この仮説を検証するために、橋本は発情期を迎えた野生のチンパンジーが妊娠しない期間に何が起こっているのか、尿を採りホルモンを分析して調べています。すると、「初期流産」が意外に多く見つかってくる。チンパンジーのメスは一生のうちにごく少数の子しか残せないのですから、遺伝的適合性がよほどよくない限り早めに流産するというようなメカニズムが働いているのかもしれません。

そもそも精子と卵子、男女の遺伝的組み合わせには相性があります。チンパンジーのメスと同じように、ヒトの女性も不特定多数の男性と性交渉をもつなかでよい組み合わせを見つけて妊娠するようにプログラミングされている可能性がある。ということは、不妊症のカップルが多いのは、もともと乱婚的な生きものなのにパートナーを限定して夫婦をつくるからだ……というちょっと恐ろしい話になるかもしれません。

※特別な意味を持つ数値

メスがイニシアティブをとる社会

話をボノボに戻しましょう。先ほどボノボは別の群れと出会ってもケンカはほとんどしないと言いました。小競り合い程度はありますが、殺し合うようなことはありません。そもそも群れから離れて、別の集団に嫁ぐメスにとって、集団はあまり意味をなさないのです。

ボノボだけではなくて、チンパンジーやゴリラなどヒト科の動物はみんな父系社会なのです。だからオスにとって群れは「自分たちの集団」という意識があります。しかし、メスにとって大事なのは、集団そのものではなく、その地域のなかでどの集団をいかに渡り歩いて自分の子どもを1頭でも多く残していくかです。

チンパンジーの場合、近親交配の危険を避けるためにメスが集団を出ていくと考えられてきましたが、近年の研究によると、自分が生まれた集団に留まるメスの繁殖に近親交配が悪影響を及ぼす危険性は、実はそれほど大きくない。だから、集団を出ていくメスもいれば残るメスもいる。なかには集団間を行ったり来たりするメスまでいます。

つまり、集団を維持しようとやっきになるのはオスだけ。オスが強い権力を握るチンパンジーは集団間の争いが激しいですが、メスの立場から考えると、出会った集団には母親や姉妹がいるかもしれません。敵対しても意味がないのです。

ボノボの場合、オス同士は多少緊張した雰囲気になりますが、先ほどお見せした写真のようにメス同士がどんどん交わり合って一緒に食事をしたりする。それで緊張が解けるのです。

このように、オスが集団のイニシアティブを握る場合とメスがイニシアティブを握る場合とでは、社会の雰囲気がまったく異なります。ヒトの社会もそうですね。今、私たちの社会は完全に非平和の方向に邁進しています。しかし、NGOや反戦運動など平和的な活動を牽引しているのは女性たちが多い。2014年のノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんをはじめ、過去5年間、個人でノーベル平和賞を受けた人は6人いて、そのうち4人が女性です。

私は、この社会が平和的な方向に向かうとすれば、女性がイニシアティブを握るしかないだろうと思っています。女性がもっと力をもって社会の動きそのものの方向性を決めるようになると、今とはまったく違う社会になるのではないかと思います。

私たちは、ヒトのことが知りたくてボノボやチンパンジーを研究しています。こんなにもヒトに近い生きものなのに、見事に対照的な社会をつくっているボノボとチンパンジーを見ていると、ヒトの社会を考えるヒントがたくさん出てきます。

私たちのなかには、チンパンジー的な要素があり、ボノボ的な要素もある。そのことだけは忘れないようにしたいですね。

(写真13)

(取材日 2015年2月5日)