水の風土記

ヒトが備える「水分を体に溜める」しくみ

もともとクマの仲間であるジャイアントパンダは、掌の構造を変えなければ今のようにササを手でつかんで食べることは不可能でした。「それでパンダは6本目の指をつくり出してササをつかめるようにした」という長年の定説を覆したのが遠藤秀紀さんです。動物の死体を集めて解剖し、その構造を徹底的に研究している遠藤さんは、「実はパンダには7本目の指があり、さらに手首を曲げるように動かすことでササがつかめるようになった」という事実を世界で初めて発見しました。自らが行なう解剖学を「遺体科学」と称する遠藤さんに、ご自身の研究と、水から陸に上がり二足歩行になったヒトの進化の歴史についてお聞きしました。

-

-

東京大学総合研究博物館教授

遠藤 秀紀(えんどう ひでき)さん -

1965年(昭和40)東京都生まれ。1991年東京大学農学部獣医学科卒業。1996年博士(獣医学)取得。1992年〜2005年国立科学博物館動物研究部研究官、2005年〜2008年京都大学霊長類研究所教授、2008年より現職。

研究分野は比較形態学、遺体科学。『東大夢教授』(リトルモア)、『パンダの死体はよみがえる』(筑摩書房)、『遺体科学の挑戦』(東京大学出版会)、『人体 失敗の進化史』(光文社)、『ニワトリ 愛を独り占めにした鳥』(光文社)など著書多数。

「遺体科学」とは何か?

――5億年の歴史を五感で探る

私は、動物の死体をひたすら集めてメスを入れることで、私たちヒトや動物たちの進化の歴史をたどっています。例えばパンダの指の数を数えたり、オオアリクイの口の開き方を調べたり、はたまたゾウの足はどういうしくみであの巨体を支えているのかを解明しているのです。地球上に脊椎動物が誕生して約5億年とすると、私たちの仕事はその歴史を感じ取る仕事といえます。

私は「遺体科学」と称していますが、手法は解剖学と同じです。解剖学はアリストテレスの時代から2000年にも及ぶ古い学問ですが、日本では医学部のカリキュラムと混同して矮小化されることが多いため、遺体科学という名称を十数年前から用いています。

生きとし生けるものは必ず死にますが、その死体を主に動物園から譲っていただき、研究対象にしています。時には猟師さんからいただくこともあります。

好奇心のもとになっているのは「進化」です。地球が生まれて約46億年、脊椎動物が誕生して約5億年経ちますが、今の姿はそれだけ長い時間をかけてつくりあげられたもの。そこで「死体を読んで」これまでの進化の道のりをたどるのです。考古学者がピラミッドを発掘し、古代文字や古文書を解読するのと同じ手法です。死体は歴史絵巻のようなもので、調べていくと今日までの5億年の歴史がわかるのです。

また、最近の科学には珍しく「目で見て、手で触って、匂いをかぐ」という五感を用いた研究でもあります。もちろん発見したことを客観的に見てもわかるようにコンピュータやCTスキャン、MRIなども用いますが、新しい発見の瞬間は五感で感じとることの方が圧倒的に多いのです。死体を見て、触って「これまで言われていたことと違うんじゃないか?」とピピッと感じる――それが発見につながるのです。

遺体科学では死体を逃しません。どれほどひどい臭いがしようが「どんな死体にも発見はある」と信じ込んで挑みます。腐敗が進んでどろどろに溶けてしまったもの、ウジがわいて目を背けたくなるようなものもなかにはあります。「先生、こんなに腐っていては無理です」と言う学生もいますが、私は「消防士さんが『あの火事は嫌いだから消しません』なんて言わないだろう? それと同じだ!」と激励します。最終的には死体を骨にしますが、その過程で学生は研究というものを学ぶのです。

これまで、私一人でおそらく何万もの骨を集めたはずですが、それを未来に残すことで、遺体科学の根幹となり次の発見につながっていくはずですし、博物館に足を運んだ人々がそれを見て驚いて興味を抱く機会にもなっているはずです。

水から離れたら生きていけない

――サメの胎子とヒトの胎児が似ている理由

水と生きものの話をしましょうか。

そもそもどんな生きものも水のなかに起源をもちます。特に真水です。生きものは真水のなかで生きていれば、特殊な機能をもたなくてもいい。魚を水から取り出すと死んでしまうように、人間をはじめとする「背骨のある生きもの」は、水から切り離されて生存することがきわめて困難です。

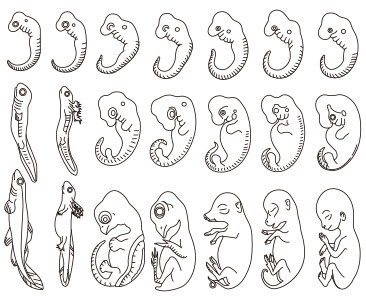

中学生か高校生のときに「発生反復説」を習ったと思います。これを唱えた人としてドイツの生物学者、エルンスト・ヘッケルが有名です。彼は「サメの胎子は人間に似ている」と言いましたが、これは間違い。正確にはカール・エルンスト・フォン・ベーアが言ったように「サメの胎子は人間の胎児に似ている」のです(注)。

この図を見てください。発生反復説を説明するときによく用いられますが、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類、ヒトの発生の各段階を示しています。初期段階は驚くほど似ています。このヘッケルの図には間違いもありますが、今でも本質はここにある。つまり初期段階、咽頭胚(いんとうはい)といいますが、これは基本設計を表しています。咽頭胚の段階では、サメにもカエルにもカメにもニワトリにもブタにも、そしてヒトにさえもなることができるように見えます。もともと水のなかで生きてきた生きものの基本設計は同じで、ここからいかに水から少し離れても生きていけるようにするかが進化の過程なのです。それはサメなどの胎子とヒトの胎児が似ているという事実からもわかります。

(注)

動物発生学ではヒトのみ「胎児」で、ほかの生きものは「胎子」と記すことが多い。

胎子・胎児を「水」で閉じ込める

――干からびさせないしくみとは

先ほど「水から切り離した」と言いましたが、かといって水と無縁になったわけではありません。今日でも真水がなければあらゆる生きものは生きていけません。ヒトも体の約60%が水分といわれるように、水が浸るように大量にある環境から少し離れてもどうにか生きていけるように、体に水を溜め込むしくみをつくりました。その一つに胎子・胎児を「干からびさせない」しくみがあります。これは両生類と爬虫類がちょうど境目となっています。

魚類と両生類は胎子の外側に膜をもちません。魚類と両生類は卵を卵として形づくるための膜はありますが、その内側に膜はないので水浸しの環境(水中)に卵を産みます。それに対して爬虫類以降は、卵の内側にもう一つ膜をつくり、それを水袋とします。つまり胎子を「水で閉じ込めた」のです。

魚の卵とカメの卵を水中から取り出して机の上に置くとしましょう。魚の卵は乾燥してすぐに死んでしまいます。ところがカメの卵は、とりあえずすぐには死にません。つまりカメをはじめとする爬虫類以降の生きものは、胎子を包む膜「羊膜」をつくることで、胎子を乾燥から守る構造にしたのです。

ここでもう一つ難しい問題が生じます。それは生命が生まれた瞬間から生じる老廃物をどう処理するかです。魚類と両生類の胎子は周囲の水とつながっているのでただ捨てればよいのですが、爬虫類以降の生きものは羊膜で包んでいるので外に捨てることができません。そこで老廃物を溜めておく「尿膜」をつくりました。尿膜は「おしっこの袋」と考えてください。胎子は外界に出るまで、栄養分は黄身から摂り、老廃物は尿膜に溜め込みつづけます。

そして私たち哺乳類は、胎子に必要な栄養分の摂取と老廃物の処理を母親に臍帯(さいたい)でプラグインすることで解決しています。ただし、これは進化的にさほど難しいことではなく、むしろ胎子を羊膜で包み込んで干からびさせないしくみをつくることの方がずっと困難だったはずです。

このように、自分が水を失わない、そして摂取する水の量をできるだけ少なくて済むような体になっていく――。その過程こそが5億年の進化の足跡なのです。

水中から陸上生活へ

――偶然が生んだヒトの二足歩行

あらためて人類が生まれた経緯を振り返ってみましょう。

約3億7000万年前、魚類の一部が「水離れ」の第一歩として空気中に体を持ち出しました。それまで水のなかで暮らしていたけれど、陸に上がったことで重力に対抗せざるを得なくなった。そこで魚時代のヒレを使って四本足で歩き出します。やっぱり四足歩行がいちばんバランスがよいのですね。

重心を体のどの位置に置くかは、その後に試行錯誤がありました。例えばエリマキトカゲという爬虫類がいます。二本足で走る姿がユーモラスですが、あれは二本足で走ろうとしているわけではなく、重心が体の後方にあるために走り出すと体が起き上がってしまっているだけなのです。逆にウマやゾウ、サイなどの哺乳類は重心が前にあるため、思いきり走っても頭は上がりません。

それに対して私たちヒトは、二本足で歩くという他の哺乳類から見れば異様な姿になりました。そうなる前に一度木に登るのですが、それはヒトの祖先が弱者だったから。もしも四本足できちんと走れていたら木に登らなくても済んだはずです。ところが逃避の場だったはずの木の上で暮らすことによって、頭脳が見事に発達します。木の上で暮らすならば、枝に手を伸ばさなければいけないし、木の実を見つけたり、どっちがおいしい花なのかと色も見極めなければいけない。隣の木に飛び移るためにはどれくらいの距離なのかを判断し、飛び移ったら幹をしっかりつかむための動作も必要です。そういったことすべてが脳を大きくし、神経系の性能を著しく発達させる方向に働いたのです。

恐竜が滅びたのは隕石が地球に落ちたからで、いわば偶然の出来事。そしてヒトの誕生も、実は偶然の要素が強いです。

ヒトの祖先が木の上で暮らすことで頭脳を発達させていた約500万年前、東アフリカで地球史に残るような大干ばつが起きます。それで森林がなくなってしまったので、私たちの祖先となるサルは「しかたなく」地上に降りたと考えられます。ところがすでにいろいろなことができるようになっていたうえ、二本足で歩くこともできました。二足歩行が有利なのは、前足を使って作業ができること。前足で石を割って道具をつくるようになります。どんなに頭のいいチンパンジーでも、道具を使うことはできても「道具をつくること」はできません。

最初に二本足で歩いた人類はアウストラロピテクスといわれていましたが、東京大学総合研究博物館の諏訪元教授が「ラミダス猿人」を発見し、その説は塗り替えられました。ラミダス猿人はまだ親指が大きくて、枝をつかむことができるような形をしていました。木の上でも暮らせたでしょうし、平地では二本足で歩くことができたと考えられています。

ちなみに、二足歩行と四足歩行に中間はありません。かつてヒトが歩けるようになった姿として四本足から徐々に体を起こして最後に二本足で歩くイラストがありましたが、あれは間違いです。ちょっとした不器用さはあったかもしれませんが、きちんと直立しなければ二足歩行はできません。屈んでいる姿は、ゴリラとかチンパンジーが時折見せる「ナックルウオーク」をイメージしたのでしょう。およそ500万年前から今のヒトに至る二足歩行の進化は一直線です。

二足歩行のデメリット

――心臓から遠いつま先、力仕事をしない前足

ヒトが二足歩行になったことで生じたデメリット。それは、現代人ならではの冷え性やむくみ、肩こりといった体の不調です。

二足歩行が達成されたラミダス猿人から後を「人類」と呼びますが、人類しか道具をつくることはできません。地球の歴史を振り返ると、二足歩行できるようになってから核兵器をつくりコンピュータを使うようになる現在まで、大して時間は経っていないのです。

水のなかから出て四足歩行になり、さらに偶然にも二足歩行となった進化の結果、現代人は冷え性やむくみ、肩こりで悩んでいます。体にある血流は、四足歩行なら心臓からそれぞれの足の先まで多少の落差はありますが、大した高低差ではありません。ところが二足歩行だと心臓からつま先までは垂直かつ遠いので落差が激しい。心臓からつま先まで落ちてしまった血流がなかなか戻ってこられず、むくみにつながるのです。

肩こりは少し違います。人間の腕は本来前足ですので、歩いているときに使うのが正しい。デスクワークをして力仕事をしない前足は生物的には異様な使い方といえます。前足を使えばいいのに、使わないことで生じるのが現代人の肩こりと考えられます。

椎間板ヘルニアは、主に座ってしまうことが原因です。もともと背骨は地面と水平な状態で設計されているもの。ヒトの脊椎のカーブは比較的うまくできていますが、座ることによって上半身の体重を腰部だけで支えることになる。椎間板ヘルニアが腰の部分で多く起きるのは、そもそも垂直方向に加重されることを考えて設計されていないからです。

現代人のこんな体の不調からも、他の生きものとあまりにかけ離れたヒトの進化の歴史を感じることができます。

「遺体科学」の現場で憂慮していること

――生と死について考える機会を

動物の死体を引き取って調べる遺体科学の現場に身を置いていると、生と死について考えることが多くなります。動物園ではたくさんの飼育員さんたちが一生懸命育てているけれども、寿命や病気でどうしても死ぬことから逃れられません。また、動物園できちんと世話をしていても動物の赤ちゃんの死体はよく届けられます。幼い時期はやはり生きものとして弱いのですね。

こうした生きとし生けるものはやがて死ぬという場面に多く立ちあっていると、日本をはじめとする先進国では「生と死の境目」が日常から切り離される傾向にあることが気になります。お年寄りが生活の場である自宅で最期のときを迎えることが少なくなりましたね。しかし、その一方では、誰にも気づかれずに生涯を閉じる孤独死も増えています。また、毎日のように肉を食べているにもかかわらず、肉がどういう風につくられているか、つまりどうやってウシやブタやニワトリが殺されているかを先進国のほとんどの人たちは見たことがありません。私は一度くらい見ておくべきだと思います。それは「命」を考える大きな機会となるはずだからです。

生と死を切り離してしまった弊害として、日本人は潔癖症になりつつあるのではないでしょうか。いたるところに消毒用のアルコール容器が置いてありますし、電車のつり革につかまれない若者が増えているという話も聞きます。病気を必要以上に恐れることは、逆に人を不幸にするのではないでしょうか。

人と動物は病気で死んでいくものです。それは逃れられないことです。生きものの宿命ともいえる病気を、技術や手法やルールでいくら制圧しようとしても無理があります。病は共存していくものですし、そもそも生きていることと死ぬことは表裏一体なのです。

パンダの指の数やオオアリクイの口の開き方やゾウの足のしくみを調べるのも私の仕事ですが、大学や博物館の役割を考えると、そうした生と死の考え方やあり方を世の中に投げかけることも必要だと思っています。

(取材日 2017年1月28日)