機関誌『水の文化』28号

永続地帯指標から見る小水力と地域づくり

中山間地はエネルギー先進地域

現代社会が抱える諸問題を解決するために、再生可能資源を基盤とする経済社会に徐々に転換していく必要がある、と提言する倉阪秀史さん。「永続地帯」という指標を用いて地域が持つポテンシャルを「見える化」していく過程で、小水力の潜在力に出会いました。

-

-

千葉大学法経学部総合政策学科准教授

倉阪 秀史 (くらさか ひでふみ)さん -

1964年生まれ。東京大学経済学部経済学科卒業。87年に環境庁に入庁し、温暖化やリサイクル、企業の環境対策、環境基本法などの施策にかかわる。その後アメリカ・メリーランド大学客員研究員を務め、98年から現職。

主な著書に『環境を守るほど経済は発展する』(朝日新聞社2002)、『エコロジカルな経済学』(筑摩書房2003)他。

再生可能資源を基盤とする経済社会へ

産業革命以来、経済社会は枯渇性資源を基盤として発展してきました。しかし、化石燃料をはじめとする枯渇性資源は、文字どおり百年後、二百年後には無くなってしまいます。また、大気汚染や温室効果ガスによる地球温暖化などといった問題を考えると、たとえ無くならなくても高価すぎて使えない、影響を考えると使ってはいけない、という時代がすぐそこまできています。

こうした事情を鑑みて、社会の持続可能性を確保するためには、更新性資源、言い換えれば再生可能資源を基盤とする経済社会に、徐々に転換していく必要があります。

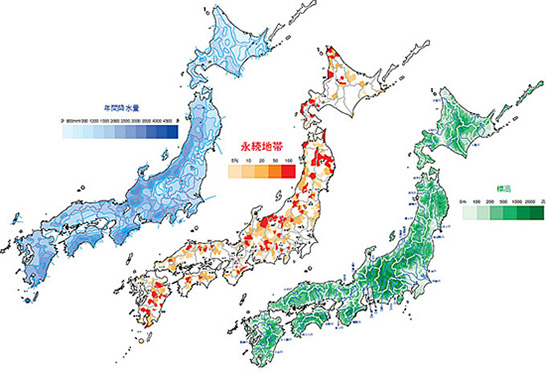

では、どの地域が再生可能資源ベースの経済社会に近いのか。それをわかりやすくしたのが「永続地帯」という指標です(※下図参照)。

私が永続地帯という概念に注目したのは、自然エネルギーを中心とした経済社会にどのようにして変わっていくことができるか、と考えたことがきっかけです。「今すぐには無理だろう、徐々に変わっていくことしか考えられないだろう」というのは、当然のこと。

国全体で見たら、自然エネルギー(太陽光、風力、地熱、小水力、バイオマス)による発電量は民生用電力需要量の3.35%にしかすぎません。大型水力発電を入れたとしても、そんなにはいきません。

しかし、国全体で見るという視野をいったん外してみて、地域ごと、例えば離島に限って見てみたら、今でも100%自然エネルギーでやっている所があるかもしれない、と考えました。

見方を変えれば、自然エネルギー基盤の経済社会に近づいている所があるんじゃないか、そしてそれを見えるようにしていけば、みんながもっと気がついてくれるんじゃないか。さらに今、自然エネルギー基盤の経済社会に近づいている所が増えていけば、将来的に自然エネルギーを中心とした経済社会に移行していくストーリーを描けるんじゃないか、と。

ですから今、やるべきことは「見える化」です。自然エネルギー基盤の経済社会に近づいている所が見えるようになれば、世間の目もそちらに向くでしょう。

また、今後は化石燃料の安定供給に不安を抱かされるような出来事が増えるのではないでしょうか。そうなれば永続地帯の需要が一気に上昇するかもしれません。ですから、今から「見える化」をしていこう、というのが私の研究の発端です。

人はエネルギーだけで生きているわけではありませんから、永続地帯という際には、食料とエネルギーについて考えていきたいなと思っています。今回の試算ではエネルギーだけ、しかも民生用の電力だけを対象にしています。民生用といった場合には、家庭だけではなくオフィス(業務用)も入りますが、工場(工業用)、輸送用は入っていませんし、熱量も計算には入れていません。

ですから現在発表している永続地帯指標は、中間段階とお考えください。

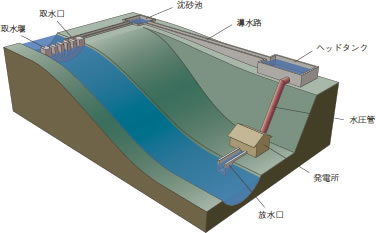

発電出力の求め方

| 総落差 : | 取水位(取水地点の水位)と放水位(放水地点の水位)の差 |

| 損失落差: | 水路や鉄管を水がながれるときに摩擦などにより水力が損失するが、これを落差に置き換えたもの |

| 有効落差: | 総落差から損失落差を差し引いた値 |

| 流量: | 水車に流れる水量 |

| 効率: | 水車や発電機の稼動効率 |

発電方式の種類

市町村レベルで76カ所

調査の結果、思っていたよりも自然エネルギーが使われている、ということがわかりました。

予想外だったのは、都道府県レベルでみても自然エネルギーでまかなえている所があったことです。大分県の31.8%を筆頭に、秋田、富山、岩手を含めた4県が民生用の電力を2割以上自然エネルギーからまかなっていると。これはポテンシャルではなく、現状で既にまかなえている数字です。これには、かなりビックリしました。これらを全国平均にならしてしまうと3.35%という低い数字になってしまい、「こんなものかな」という予測とかなり近くなります。ところが都道府県別にバラしてみると、かなり高い数字を挙げている地域もあることがわかりました。つまり、ばらつきがあるために、平均すると低くなってしまうということです。

これを市町村レベルまで分けて考えると、76の市町村が100%自前の自然エネルギーだけで民生用の電力需要を供給しています。76の市町村の中で上位の所は1000%を越えています。

76の市町村が全国の市町村の中に占める割合は3.8%で、これもまあ、多くはないわけですけれど、こういう所が核になって、将来的に永続地帯が広がっていくというストーリーが描けるんじゃないでしょうか。

小水力発電が断然トップ

もう一つ驚いたのが、小水力発電でした。これも、どの規模までを含めるかで意見が分かれるところでしょうが、今回用いたのは国際的に小水力発電といわれている1万kW以下です。それも流れ込み式(水をダムなどで貯留しない発電形式)に限って入れてあります。

日本では1000kW以下が小水力発電といわれています。

政策的な後押しもされていない状況で、それでも日本の自然エネルギー電力の59.8%が小水力発電によってまかなわれていることがわかりました。

これは思っていた以上に、高い数字です。風力、太陽光が注目を浴びていて、設置の伸び率からいうと、そちらのほうが大きいんです。ただ、現状の発電量からいうと小水力が意外と健闘していることがわかりました。

これも都道府県別に見ていくと、小水力による発電量は富山県、長野県で多い。富山県は小水力だけで20%以上に達しています。長野はだいたい12、13%ぐらいでしょう。どちらも県の中の自然エネルギーのほとんどが小水力発電です。

このように山がちで落差が得られやすい所では、現状でもこれだけの発電量があります。このような結果を見ると、政策をちゃんとやれば、まだまだ小水力発電が伸びる余地があるんじゃないか、と考えられます。

日本の原風景を思い浮かべた場合、水車が回っている国なんですね。風車ではなく。自然エネルギーというと日本は海外に習いがちで、風車やバイオ燃料をそのまま持ってくる、という傾向があるんです。でも自然エネルギーというのは、地域や風土に応じたものを選択すべきであって、「海外でやっているから日本でも」というのは違うのではないかと思います。

この試算を踏まえながら小水力発電ということを考えますと、これまで残念ながら日本では水資源について、政策としてきちんと考えてきたのだろうか、という思いにかられます。

国土交通省には水資源部がありますが、そこで全部やっているかというと、農業用水は農林水産省、工業用水や水力発電は経済産業省、上水道は厚生労働省、河川は国土交通省というように、用途別にバラバラです。

中央官庁レベルでも、水資源に関する政策は非常に弱く、そのために水に関する統合的な政策がなかなか立てづらい状況にあったのです。

待たれる規制緩和

小水力発電を進めていくにあたり、まずやらなくてはいけないのは水利権との調整です。農業用水などにはかなりポテンシャルがあるはずなんですが、水利権がネックになっています。

大町のNPO法人地域づくり工房に見学に行っておわかりになったと思いますが、(「ミニ発電でくるくる地域づくり」参照)まともに許可を取ろうとしたらダム1基つくるのと同じような申請書が要求されます。

水を汚すわけでもなく、蒸発させるわけでもなく、少しだけ水を動かして利用するだけなのに、上流下流の同意を得た上に、あれだけの申請書類を用意しなくてはならないというのは馬鹿げています。これには規制緩和などの制度的な後押しが不可欠です。

制度的な後押しをやった上で、次にやらなければいけないのは、地方できちんと考える筋道をつくることです。エネルギー政策の地方分権を進めていくべきだ、と思います。

小水力発電をたくさん入れるということは、実は地域を強くすることにつながります。地域固有のエネルギー源を増やすということは、将来的に地域の持続可能性を高めて、地域に住むことへの安心感を増やしていく政策なんです。

具体的にいうと、エネルギー特別会計を地方分権しないといけません。エネルギー特別会計の半分ぐらいを地方に渡し、自らの発案でそれを使えるようにしていく必要があります。

また、現在は補助金がエネルギー種ごとになっていますが、それでは各地方ごとにニーズに合ったエネルギーを選択できません。特に小水力には補助金のような政策はありませんから、地方が補助金のリストを見て自然エネルギーを選択した場合、選択肢の中から小水力発電が抜けてしまう恐れがあります。実際のポテンシャルは高く、設置コストも安くなっているのに、小水力発電が選び取られない可能性が高いのです。

昨今の石油価格高騰で、自然エネルギー以外の火力や原子力発電では燃料代などのコストが上がっています。しかし水力は燃料代はいらないですから、それで試算し直すと、自然エネルギーの中でも水力が一番コストが安くなるはずです。しかもダムをつくらないですむ小水力発電というのは、実際に経済的にも一番お得になっているのです。

ところが、政策的にも視野におかれていないために地方のほうも気がつかないし、中央のほうも立て割り行政があって、なかなか推進していかないというのが現状です。

こういう状況というのは、いわば制度の問題ですね。制度を変えていって、地方が自分の判断で風土に適した自然エネルギーを提案して、エネルギー特別会計のお金を使えるようにする。そのための制度化が不可欠です。

もちろん、規制緩和の問題もあります。

RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法:Renewables PortfolioStandard)に入れていく、というのも有効な手段です。RPS法というのは電力会社に対して一定の割合で風力や太陽光などの新エネルギーの導入を義務づけた法律です。

しかし、その一定割合がそもそも小さい上に、小水力を1000kW以下と定義するかどうか、コンセンサスが取れずにいるような段階なので、使用すべき自然エネルギーの中に組み込まれてすらいないという状態です。

日本には急峻な山岳地帯があって、豊富な雨量があります。しかも、農業用水路という形で、水路が大変整備されています。それを使えるように水利権の調整をしなくてはいけませんね。

小水力発電の利用は、地域が自然エネルギー基盤の経済社会に移行していく呼び水にもなっていくと思います。

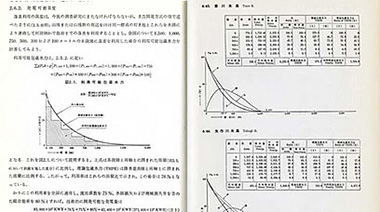

日本の理論包蔵水力に見るポテンシャル

永続地帯という観点で見てみましょう。

繰り返しになりますが、自然エネルギー発電は、民生用の電力使用量の3.35%をまかなっています。そのうち小水力発電は59.8%。つまり日本の自然エネルギー発電の6割を、1万kW以下の小水力発電で、すでにまかなっている、ということになります。

戦後直後、「日本は水力でやっていくんだ」と思っていた時期がありますね。資源調査会が『日本のエネルギー資源』という調査報告書を出していますが、それを見ると日本のエネルギー資源は水力だ、といっています。急峻な地形と豊富な降雨量という条件を備えた日本においては、エネルギーは水力でまかなっていくべきだ、と書いています。

これを受けて「ダムをつくろう」という動きが起こりました。多目的ダム法をつくり、いろいろな用途を重ね合わせることによってお金を集めてきて「ダムをつくろう」というものです。

そのときに工藤宏規さん(下図参照)という人が日本の理論包蔵水力を計算しています。今も推計式を変えてアップデートされています。工藤さんは、日本の利用可能包蔵水力を水系ごとに河川を6段階の落差をつけて利用することとして算出し、それらを足し合わせて日本全体の包蔵水力を出しています。その数字が、2003年の民生用電力使用量の65%をまかなえるだけのエネルギー量になっているのです。

ちなみに現在、経済産業省や資源エネルギー庁が出している包蔵水力はダムを念頭に置いています。

河川の持っている運動エネルギーのポテンシャルは時間が経ってもあまり変わらないはずです。小水力発電は落差を細かく利用していく技術ですので、全面的に導入できれば、工藤さんの試算以上に発電量が得られる可能性があります。

日本にはせっかくこれだけ条件が整っているのですから、理論上の包蔵水力をいかにして引き出すのか、ということを考える必要があります。

永続地帯という概念でエネルギーに着目して調べてみた結果、こういうポテンシャルがあるということがわかりました。ですから政策的に支援するように、制度を整えていってほしいですね。

自然エネルギーは分散型

そのインセンティヴとして、いつまで化石燃料がもつか、という問題もあると思うんです。しかし無くなることはないとしても、安く使える石油が無くなるのは確実です。天然ガスの埋蔵量は石油とだいたい変わらないといわれていますが、石油と比べて使い始めたのが30年遅かったので、使えなくなるのは一世代後になるでしょう。それだって、いずれは使えなくなります。

それでも残る石炭は炭素の塊ですから、CO2排出の側面からいって、とても使えません。今後はCO2排出の問題が重視されていきますから、化石燃料でも水素分を燃やすようになっていくと思います。

化石燃料から自然エネルギーに移行する中間形態としては、水素分の多い燃料から水素だけを取り出して使う、という方法が取られるでしょう。

ヨーロッパでは、EUで2020年までに自然エネルギー利用を2割にしよう、と言っています。

太陽光とバイオマスというのは、ピークカット効果を持っているエネルギーなんです。太陽光は、夏のエネルギー消費期に照りつける日光でエネルギー効率が高まり、電力消費のピークカット効果が見込めます。反対にバイオマスは、冬の電力消費期にピークカット効果を持つというエネルギー源です。一方、水は絶えず流れていますし、風もどこかで止まっていてもどこかで吹いているものですから、安定しており、ベースラインの電源として利用できます。こういう自然エネルギーはうまく組合わせて使うことが大切だと思います。

自然エネルギーというのは分散して出てくるエネルギーです。しかも、それぞれの地域でつかまえていかなくてはならない。従来いわれてきたスケールメリットの対極のような発想なんです。

つまり、単体での発電規模が大きくなるほど単位あたりの発電コストが少なくなるというのではなく、小規模でも多数の発電所を分散させたほうが社会的な発電コストは低くなるというもの。工藤宏規さんが算出した数字も、細かく細かく拾って足していくとこれだけになるよ、というもので、スケールメリットでは語れないものがあります。

そこには「利潤」だけではつかまえられない何かがある。地域の持続可能性とか地域的な価値は、利潤だけからは説明できないのです。ですから「地域のお金を箱物や道路をつくることにばかり費やすのではなくて、地域をずっと支えるようなインフラとして小水力発電を導入しようじゃないか」というように、地域で決定することに意味があるんです。

今後は、コミュニティビジネスのように、いくつもの小規模な企業が、それほど儲けを追求しないけれど持続していくような方向で地域になにがしかの利潤を落とすような、また地域に喜びをもたらすような展開が望まれるのではないでしょうか。

これからは、よりたくさんの利潤を追求していこう、というようなスケールメリットを志向する大企業的な経済行動からは出てこない、小資本で少ない利益でも、それをいくつもまとめて持続させるような企業者の発想に、お金が回っていくように誘導する制度に変えていく必要があります。

ですから誰が意思決定していくのか、という点から変えていく必要があるのです。自然エネルギー利用に関して資源エネルギー庁が意思決定していたんでは、せいぜいが3%止まりでしょう。意思決定の主体を地方分権して、多様な小規模エネルギー需要や用途ニーズに応えられるように、お金を使う権限もそちらのほうに委譲しないとダメですよ、ということなんです。

自給自足とは違う

よく勘違いされるのですが、永続地帯というと自給自足をして域外とは取り引きをしなくて済むような形態を目指している、というイメージを抱く人がいます。このことは一番最初の段階から懸念していたことです。将来的に考えれば、化石燃料が枯渇した場合に、エネルギー供給を自給自足で考えなくてはならないときがくるかもしれませんが、永続地帯というのは、決して自給自足をいうのではありません。エネルギーでもグリッド(送電網)につないで余った分を売っても構わないし、食料を都会に売っても構わない。計算上まかなえればいいんです。

そのことを「見える」ようにしたのが、永続地帯の概念だと理解してください。域内で完結しなさい、という考えではないということです。

また現状の生活レベルを落とせ、と言っているわけでもありません。例えば、今すぐに日本全体が永続地帯になりなさい、と言ったら、今の生活レベルを落とさざるを得ないかもしれません。しかし、そんなことは言っていません。風車の1本も立てたらすぐに永続地帯になれる地域がありますよ、やってみたらどうですか、という考え方なのです。

こういうことを知ることで、地方が勇気づけられたらいい、というのが永続地帯指標の究極の目的です。そして、そういう元気な地方が増えていけば、自然エネルギーを中心とした経済社会に移行しやすくなる。

都会には都会のやり方があって、例えば自然エネルギー証書かなんかをつくって、永続地帯をサポートする側に回るとか、やり方はいろいろあると思うんです。決して地方は良くて都会は悪者、という図式ではない。今は都会で化石燃料を使って生活しているけれど、心は永続地帯にあって、将来は永続地帯に移住できる権利を買う、とか、いろいろな発想に転換できると思うんですよ。

イギリスの経済史家のE・リグリーという人が「産業革命には、実は2つの経済があった」というんです。高度有機経済が前段階で、途中から化石燃料が入ってきた。それで鉱物資源基盤のエネルギー経済に変わっていった。そのために高度有機経済の技術というのは、そこでストップしてしまいます。

リグリーはまた、「江戸時代というのは、高度有機経済がもっとも発達した形態である」と言っています。これからは、そちらのほうでの経済発展をしていくことが重要ではないか、と言っているんですね。

地域が持つポテンシャルを「見える化」

良質な電気を安定的に供給しなければならない、という供給責任も、自然エネルギーの導入を阻んでいる一要因ですね。一般用の電力は、たまに停電ぐらいするものだ、という制度にすればもっと自然エネルギー発電が進むと思います。

グリッド全部に良質な電気を安定的に供給する、そのために粗雑な電気は入れない、という発想を変えていく必要がありますね。

もちろん工業用や医療設備では停電したら困りますが、それらは非常用の別電源を用意しておけば済むのですから。用途別に選択肢が増え、バッテリーが発達すれば停電しても問題が起きないようになるかもしれません。

一年のうちの最大時の使用量をまかなえるところを標準にするのには、もはや無理があります。時代は、スケールメリットを追求するのとは違う方向に進んでいるのですしね。

環境問題というと、よく経済を停滞させるとして、経済発展と対立して考えられることがあります。

しかし、消費者は不要物をたくさん出すことに幸せを感じているわけではありません。商品が便利で、効用があり、満足感が豊かに得られることに幸せを感じているのです。ですから、重さや体積で測られる「物」の量を増やすのではなく、満足感や効用の大きさで測る「サービス」の量を大きくすることで経済を発展させることは、環境を守ることと矛盾しないはずです。

再生可能資源を基盤とする経済社会への移行をうながすために、永続地帯指標という概念を提案したのも、地域が従来持っているポテンシャルを「見える化」して引き出すためです。

永続地帯指標で見ると、日本の市町村には、高いポテンシャルが見出せました。その中でも、小水力の持つ包蔵力を知り、可能性を確信しています。

ですから、今は限界集落とか言われている中山間地に、どんどん小水力発電を導入して、その電力を売ってお金を得る、と。そうすることで新たな形の第一次産業を興していくことも重要だと思います。小水力であれば、バイオエネルギーと違って食糧生産ともバッティングしませんし。

現在、過疎地帯と呼ばれている中山間地が、もっとも先進的な永続地帯となる日が、いつか必ずくると考えています。