機関誌『水の文化』32号

現代に求められる治水家意識

歴史が語る、近代治水の変遷

私たちは、つい目の前の現実をそのまま受け止めてしまいます。 ところが、「今のダムを中心にした治水の考え方は、高度経済成長時代にできたもの」と松浦茂樹さんは言います。 土木技術や河川工学の進歩があって、洪水後にできた自然堤防や湖沼を利用するやり方から、 人工的な水利事業を興すように変わり、治水家の「目利き」は、いったんは不要になっていきます。 しかし、新たな治水家意識こそ、これからの地域を考えるキーワードになるかもしれません。

-

-

東洋大学国際地域学部国際地域学科教授

松浦 茂樹 (まつうら しげき)さん -

1948年生まれ。1971年東京大学工学部土木工学科卒業後、同大学院修士課程を経て1973年建設省(当時)入省。土木研究所都市河川研究室長、近畿地方建設局淀川ダム統合管理事務所長、河川局水都調査官などを経て1999年より現職。

主な著書に、『明治の国土開発史ー近代土木技術の礎』(鹿島出版会1992)、『国土づくりの礎ー川が語る日本の歴史』(鹿島出版会1997)、『戦前の国土整備政策』(日本経済評論社2000)、『古市公威とその時代』(編著/土木学会2004)、『河道変遷と地域社会ー利根川東遷を中心に』(編著/東洋大学地域活性化研究所2009)ほか。

近世の治水の特徴

今のダムを中心にした治水の考え方は、高度経済成長時代にできたものです。

堤防をつくるというのは、とにかく土を持ってきて、叩いて固めるだけなんですよ。それができる人間は誰かといったら、財力や権力を持っている人間だということです。だから、武田信玄が治水家といわれ治水思想を持っているかのごとく信じられているのですが、記録から探ることはできません。

例えば利根川の堤防がいつできて、こういう形状になったかということも、実はわからないのです。記録がないのですよ。利根川の堤防が文献に初めて出てくるのは、できたときではなく、群馬県の館林で、徳川四天王の榊原康政の部下が渡良瀬川や利根川の堤防を修復した、という1595年(文禄4)の修復の記録です。しかし、これはあくまでも群馬県側の堤防で、埼玉県側の堤防がどうだったかはわかっていません。

堤防の高さなどに取り決めがなかった時代には、どちらかが堤防を高くすると対岸ではもっと高くつくったり、上流と下流で利害関係が対立した所もあります。利根川中流域の中条堤(ちゅうじょうてい)もその一つで、度々紛争が起きて、江戸当時から「論所堤(ろんじょてい)」と呼ばれるほどでした。

近世の治水の特徴を一言でいえば、守る所をはっきりさせたということです。木曽川のことでいえば、愛知県側にあるお囲い堤。これで名古屋を守りました。対岸では切れやすい所をちゃんとつくっておく。それは守る所が明確だったからです。

合口の誕生

取水口というのは、治水面からみると弱点になってしまう。それで、何カ所も分けて取っていた農業用水を、まとめて取るようにした。それを「合口(ごうぐち)」といいます。

近代的な合口事業を最初に行なったのは、常願寺(じょうがんじ)川です。左岸側12カ所の農業用水を合口しました。計画はデ・レーケがやりましたが、バックアップしたのは高田雪太郎です。いくらデ・レーケが優れていたって、日本に来て急流河川の経験もなく、あれだけの仕事はできませんよ。地域の状況をちゃんとわかっている、日本人技術者がいたんです。

農業用水取水口の上流から都市用水を取ろうとすると、下流に水がこないといって反対されるんです。それで合口にして、一緒に取ろうとなる。それでも、渇水時には既得水利権を持っている農業用水のほうが、強い権利を持つ、ということはありますけどね。これで一番有名なのは、利根大堰です。武蔵水路・見沼代(みぬまだい)用水路・埼玉用水路・葛西用水路・邑楽(おうら)用水路などの用水路を通じて、東京都と埼玉県への都市用水と利根川中流部への灌漑に利用されています。これ(利根導水路計画)が事業化されたのは、東京オリンピックの直前、1963年(昭和38)です。

近世まで、合口以前は川にたくさんの取水口があった。技術的に困難だったとの制約はあるものの、治水の支障になるからといってコントロールすることはありませんでした。

まずは利水ありき

ですから、昔はあくまでも利水あっての治水で、何年かに1度あふれることは我慢して、農業用水を取ることを優先しました。

問題はあふれる頻度で、あまりに頻繁にあふれるようなら、堤防の復旧時に、より強固なものにして頻度を下げる工夫をした。使いながら守る工夫です。

また、水があふれたことによって農作物に被害が生じ、収穫できなくなった場合は、堤防復旧事業が救済・失業対策事業の役割も果たしました。そのときには、女性や子供といった力の弱い人にも、ちゃんと賃金が払われていました。

それに堤防が切れる所が特定されていて、被害が甚大にならないような土地利用になっていた。利根川の場合も、非常に大きな霞堤を築いて、大遊水地帯をちゃんと設けていました。三河島のある荒川右岸は、江戸を守るための大氾濫地帯だった。ですから、少なくとも日本橋界隈が利根川、荒川の水であふれたということはありません。

それを、今、我々が目にするような河道にしたのが、後からくわしく述べる明治改修です。

伊奈忠治と井沢弥惣兵衛

治水といっても地域によって当然やり方が違うのですが、関東平野のことでいえば、堤防をつくって本格的に河道を固定しようとしたのは、戦国時代からと考えています。

1590年(天正18)に江戸に入った徳川家康は、伊奈備前守忠次を初代とし、関東郡代を世襲していった伊奈家に利根川東遷事業を行なわせました。事業は1594年(文禄3)から60年の歳月をかけて、忠次から忠政、忠治と受け継がれ、1654年(承応3)に、一応完了しています。

かつての利根川は、千葉・銚子で太平洋に流れ出ていたのでなく、江戸湾に注いでいました。江戸湾から銚子へと流路を変えたのが利根川東遷ですが、赤堀川開鑿(かいさく)がその中心工事です。その目的としてしばしば言われているのが、江戸を利根川の水害から守り、新田開発を推進すること、舟運を開いて東北と関東との交通・輸送体系を確立することなどです。

しかし、近世初期の利根川東遷は、洪水だけを向こうに持っていこうとした計画です。だから、赤堀川は放水路です。

こういうことを申し上げると、みなさん驚かれるかもしれませんが、これの最大の目的は、日光街道の安全のため、と私は考えています。利根川は日光街道の幸手の辺りで、よく氾濫していたんです。中央政権を取った徳川において、交通整備というのは、実に重要な意味を持っていたはずです。参勤交代もありますから。

赤堀川は最初は小さくつくって、徐々に幅を広くしていった。当時の主流は権現堂(ごんげんどう)川です。大きいものをいきなりつくると、そちらに水がどっと流れる。そうすると、舟運に支障が出てしまうんです。だから、少しずつ時間をかけてつくっていったのです。

伊奈忠治(いなただはる)は台地を切り通して、赤堀川開鑿に最初に着手しました。また、埼玉平野に残っていた湖沼を整備して水源とし、農業用水に利用する仕組みもつくり、治水家としての力を発揮しました。治水家というより、治水・利水を総合して行なう水利家といった方がよいかもしれない。

これを契機に、埼玉平野というか関東平野の開発が進んでいくんです。新田開発が一定の段階まで進むと、また農業用水が不足する。じゃあ、どうするか、ということになって出てきた水利家が、井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)です。井沢が、見沼代用水路(注1)をつくります。

伊奈は自然の湖沼を生かして、新田開発を行ない、それが限界に達したときに、井沢が用水路をつくったのです。

(注1)見沼代用水路

八代将軍吉宗が、紀州から井沢弥惣兵衛為永を呼び寄せてつくらせた用水。伊奈忠治が造成した灌漑用水源地である見沼溜井(みぬまためい)の水量が不足したのと、排水不良による水害を解消するためにつくられた。

井沢は、貯水池によって下流域の灌漑を行なう関東流の方式を改め、用水路と排水路を組み合わせる紀州流と呼ばれる方式を採用。排水路で見沼の水を抜き、その跡を水田に変え、新たに開鑿した用水路で水を供給した。

東西2つの用水路は、見沼に代わるものとして、見沼代(みぬまだい)用水と名づけられ、旧・浦和市の東部一帯の水田を灌漑している。

治水には実務家がいた

しかし、あの見沼代用水は、地元の農民が計画したものなんですよ。測量までやっている。それを江戸幕府にやってくれ、と要請したんです。そのタイミングが、吉宗の改革とつながった。

本当に、地元の農民が利根川の水を持ってくるとか荒川の水を持ってくるとか、いろいろな構想を出している。それを拡大して、井沢が実施計画を完成させた。基本計画は、無名の地元民がつくったのです。実は、こういうことが大事だと私は思っています。

河川地図も結構つくられていましたから、流域を理解することもできていたと思います。治水は局所的な工事では解決できませんから、広域的な視野を持っていたはずです。

こういう事実を知ると、治水家というのはいったいなんなんだ、という気になりますね。

武田信玄や加藤清正、豊臣秀吉は治水家なのか。確かに工事の許可を出して、実行する力を持っていたことは事実ですから、治水家と呼んでもいいのかもしれません。

では、伊奈や井沢を治水家と呼んでもいいのか。これにも疑問が生じます。正確にいえば、彼らは行政官ですよね。実際の技術や環境のことをわかっている人間は、配下に別にいたんでしょう。そういう役割は、地方(じかた)と呼ばれる人たちが担っていたんです。

一番被害に遭う農民が、彼らに訴えますよね。だから、専門の行政官のところに、情報は蓄積されていくはずなんです。

甲州でよく見られる聖牛などの水制工は、そういった人たちによってつくられてきた、と私は思いますよ。伊奈や井沢個人は、そんなことは知らないでしょう。

歴史を正しく認識する

伊奈流とか甲州流なんていう呼び方も、当時はありませんでした。できたのは、明治になってから。例えば、「井沢弥惣兵衛が初めて連続堤をつくった」といわれるようになると、それが定説となってどんどん孫引きされてしまう。実態を見ていくと、違っていることがたくさんあります。それに、複雑な事情があるのに、簡単に言い切ってしまうと誤解されてしまうこともある。

渡良瀬遊水地のこともそうですよ。私は現地に行って、10年ぐらいかかって調べましたけど、一般に言われていることの9割が間違いです。

利根川がガラッと変わったのは、1783年(天明3)浅間山の大噴火が原因。それで土砂が流出して、利根川の河床が上がった。そのために利根川の水が渡良瀬川のほうに流れ込んで、渡良瀬川の水がはけなくなった。それ以来、谷中村(貯水池となった栃木県下都賀郡谷中村。渡良瀬川、思川、巴波川の3つの川が合流する地点)の辺りに水があふれるようになった。

川俣事件といって、1900年(明治33)東京に訴えに出るために利根川を渡ろうとした鉱毒被害住人と警官隊が川俣(現・群馬県明和町)でぶつかって、怪我人が出る大騒動が起きた。地域住人が何を訴えようとしていたのかという研究が、今まで全然なされてこなかった。頭から、足尾銅山の操業禁止と思い込んでいる。彼らがまず求めていたのは、渡良瀬川の改修です。治水さえしっかりしていれば、鉱毒は抑えられることを知っていたからです。

当時、度々氾濫していた館林の辺りには、まだ霞堤(かすみてい)が残っていて、氾濫させることで大きな水害を防いでいた。そのため、鉱毒が地域にばらまかれてしまう。それで氾濫しないような治水を陳情しにいくのです。そのとき帝国議会では、利根川治水が議論されていました。

技術と経験の継承

治水家というのは、地域の動きを正確に理解して、適切な事業を行なうことではないでしょうか。人を立ち退かせてまでして遊水地をつくったという例は、近世にはないと思います。

堤防というのは、人が住んでいる所からつくっていきますからね。そして土地の安全が安定してくると、自然と進出してくる人が現れる。最初は危険を覚悟なんだけれど、やがてそこも安定して人が多くなる。そうすると、また守るために堤防がつくられる。昔の開発というのは、こういった人々の自然な動きに沿ったものだったのではないでしょうか。治水家というのは、こうした刻々と変わる人の動きを把握している人だったのだと思います。

だから地域の歴史というのは、そういう細かい活動の積み重ねなんです。

近世に入るまでは、堤防といったら地域住人がつくった小さい堤防が中心でした。それが技術としても蓄積されていった。

そしてあるとき、権力者と利害が一致して、援助を得て大規模な堤防へと発展したんです。

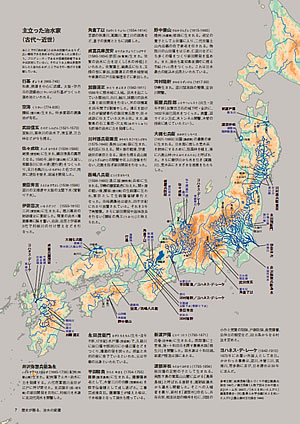

主立った治水家(古代〜近世)

浚渫技術

信玄堤を中心とした治水システムは大変優れたものですが、少なくとも明治期には御勅使川の河床が上がって機能しなくなっていました。では、なぜ放置したのか。それは、当時の技術では、その解消が困難だったことと、明治前期においては、河口の浚渫に膨大なお金がかかって、地方にまで手が回らなかったからです。

川とは生き物です。川というのは、水だけじゃないですよ。水と土砂。1896年(明治29)に信玄堤が決壊して、大水害が起きますよね。少なくともそのときには、もう信玄がつくったという仕組みは機能していなかった。

浚渫技術がない時代は、人力でやるしかなかった。それを熱心にやったのが河村瑞軒です。

大阪城下では、淀川本流が城の北側で大和川古流と合流して市中を貫流していたため、度々洪水に見舞われています。河村瑞軒はその解決のために、九条島を直進する水路を開鑿し、伝法のほうに曲流していた淀川末流を海に直流させるなど、市中の河川の浚渫改修を積極的に行ないました。

近代についてみると、港湾の浚渫技術は、1907年(明治40)には確立していました。

これは信濃川の例ですが、土砂が堆積しますから、信濃川の水が一定量維持されないと、船の航行ができなくなってしまう。そのため、低湿地である越後平野を水害から守るために分水路をつくりたいという嘆願は、なかなか聞き入れられませんでした。

明治初頭にいったんは聞き入れられて、分水工事が始まりますが、反対運動が起きて中止になります。1909年(明治42)に工事を再開して大河津(おおこうづ)分水をつくることが認められたのは、「浚渫技術が進んだから、信濃川の水量が減っても新潟港での船の航行に支障がない」という説明が受け入れられたからです。大河津分水によって、信濃川は分水町(現・新潟県燕市内)で分流し、三島郡大河津村(現・長岡市)を経て日本海に注ぐようになり、水害も軽減されました。

これは、施工能力に長けた沖野忠雄の功績でもあります。

堆積土砂の問題は、川の計画をする際に重要な問題でね、オランダ人技師は非常にそのことを気にしていましたね。どう流れてきて、海に出ていくのか。その心配から解放されたのが、1907年(明治40)ごろです。

舟運

また、河道の中だけでいったら、舟運の問題があります。河川舟運の黄金期は1870年代末から1890年代まで(明治10〜20年代)なんですよ。日本が鉄道で内陸輸送を行なっていくという方針を打ち立てたのが、1892年(明治25)です。

それまで、河川整備の大きな目的は舟運利用でした。そのための近代技術による河川整備を指導したのが、オランダ人技師たちです。ファン・ドールン(G.J.van Doorn)は仙台湾の野蒜築港、ムルデル(A.T.L.Rouwenhorst Mulder)は信濃川の調査計画、利根川河道計画、リンド(I.A.lindo)は江戸川(松戸〜古ヶ崎)、利根川、信濃川の調査、デ・レーケ(J.de Rijke)は木曽川改修計画、大阪築港計画、富山・常願寺改修計画などをやりました。

彼らの主張は、それまであちこちに動いていた河道を固定し、整備していくことで(低水路整備)、舟運の機能を高めるというものです。

しかし、それをやったのは舟運のためだけではない。水がスムーズに流れるようになって、洪水対策にも役立つということも重要な目的なのです。それで導入されたものの一つがケレップ水制(注2)です。

(注2)ケレップ水制

オランダ人技師エッセルらにより日本にもたらされた。船の航路を確保するために、流れを川の中心に集めるT字型の不透過水制。安定した川幅や水深を保つために設置された。また、周辺にはたくさんの湾処ができるため豊かな生態系が育まれる。

強固な堤防で守る

ですから、この段階は治水と利水は矛盾するものではなかったんです。低水路整備が進んだ次の段階になって、堤防をつくろうという方針を、国が直轄事業で押し進めていったのです。

そのような流れになっていった一番の要因は、地域住民の要望です。帝国議会に地域住民から要望書が出るのです。そのときに治水をやってくれ、という声がものすごく多かったんですよ。

一方、堤防をつくるだけの財政基盤ができた、という時代背景もあった。常に氾濫している状況から、堤防で守って安定させることで地域が発展する。そういう発展の時期と重なったこともあります。

そうした背景があって、1896年(明治29)河川法ができ、淀川と筑後川整備に着手しました。

明治改修

明治改修には2つの目的がありました。一口に言えば、国土の近代化ですが、都市整備と水田地帯の水害防御です。

都市整備には、都市内の排水路と港湾の整備があります。都市の整備という問題が如実に出てきたのは、まずは淀川です。それで放水路をつくり大阪市内を守るとともに、大阪港を築港するのです。近代都市に向かって、整備を進めていったということです。

例えば下水道事業をやろうとしたら、排出先の川がしっかりしていなければできません。

隅田川は荒川の下流部ですが、ここにも放水路をつくっている。それまでの常襲氾濫地帯に工場がどんどん進出してきました。前は水田だった所に工場や住宅が進出してきて、新しい水害、都市水害が発生するようになった。その防御です。また地方では、水田の防御が課題となり、地主を中心に治水が要求されていった。それに応えたのです。

これらの明治改修の指導を行なったのが沖野忠雄で、彼は「直轄事業の父」といわれています。

明治改修のときに、初めて近代施工による河川改修が可能になった。具体的には、浚渫船、土砂運搬のための機関車などです。

私はすぐに裏を考えてしまうんですが、日清戦争が終わって金がなくてヒーヒー言っている1896年(明治29)に、何でそんな金のかかることをしたのか。推測ですが対ロシア戦に備えて、近代的な施工技術を確保したかったのではないでしょうか。

もう一つ重要なのは、大型構造物がつくれるようになったことです。これがオランダ人技師との違いですね。だから放水路なんかがつくれるようになる。オランダ人技師は、大河津分水に対しても反対しています。理由はいろいろあるんでしょうが、一つには放水路を管理する技術的な自信がなかったんでしょうね。

沖野はフランスに留学して、そういう技術も学んできます。しかし、土木というのは建築と違って、一人の人間がやるということじゃなくて組織として行なう。だから、組織を動かせる力量がある人間でないといけない。それと、議会を含めて、地域住人を納得させる必要がある。

それで明治改修というとすぐに沖野忠雄の名前が挙がるんですが、実際に計画をやったのは原田貞介(はらだていすけ・土木学会8代会長)です。

沖野は初代の内務技監になります。二代目には原田貞介が就任しました。当時、まだ若かった青山士(あおやまあきら)は沖野と意見を衝突させますが、原田が仲介することにより沖野も納得したというエピソードがあります。沖野は、原田の力を認めていたのです。

明治後半期、沖野と原田のコンビが河川計画をつくっていきました。その後の施設計画の段階でコンクリート技術が入ってきた。それが大正のはじめ(1912年〜)ぐらいです。沖野の時代はコンクリートはあまり使っておらず、レンガや木で構造物をつくっている。

コンクリートに引き続き、鉄筋コンクリート技術が入ってきました。そのときに、積極的に使っていこうと提案したのが青山士と宮本武之輔で、壊れた大河津分水の改修も成功させます。沖野は、その点で青山・宮本と少し技術力に差がありました。

ダム

日本のダム事業が輝いていたのは、戦後の1950年代(昭和20年代後半)から高度経済成長時代です。建設されたのは発電、農業用水、都市用水を含めた多目的ダムです。

もっと言えば、アメリカでやったTVA事業(注3)が、終戦後に日本に導入されたんですね。日本にも同じような計画は戦前からあったのですが、終戦後に社会的認知を得て、戦後復興期の柱になった。

このときに、治水がその目的の一つとして位置づけられ、多目的ダムの建設が、地域開発の重要な柱として進められました。

利水の問題はダムをつくることで解決し、合わせて治水の安全度を上げていく。しかしこのやり方は、ある意味で既に破綻しました。社会状況が変わり、利水の需要がなくなったからです。その結果、残った目的として、治水が前面に出てきました。歴史的に見て、治水のためだけのダム事業というのは、実に新しいものなんです。

農業用水の場合、水がなければ取れません。渇水期には諦めていました。

しかし、1935年(昭和10)ごろから、利水の目的として都市用水が入ってきた。都市の人の命を支え、工業を発展させる水として、川の流量を増やさないといけない。それでダムが必要とされました。高度経済成長期には、いかに都市用水を得るのかが、地域の重要な課題でした。大きな伸びを想定して、水需要計画がつくられました。

利根川の場合でいったら、ダムをつくる場所は群馬県が中心です。一方、水が欲しいのは東京都。東京で渇水が問題になるのは1955年(昭和30)以降ですが、1934年(昭和9)だったかな、東京都は既にその時代に群馬県山間部にに目をつけているんです。戦前から、将来の水需要の手当をしていたということです。

東京都は多摩川から水を持ってきていますが、明治初年は、その水源になっている三多摩地域は神奈川県でした。それを、玉川上水の水源確保などを目的として、1889年(明治22)に東京府に移管しています。それで、何とかできると考えていたのですが、その後人口がどんどん増えた。そのため多摩川に小河内(おごうち)貯水池(通称奥多摩湖。1957年(昭和32)に、小河内ダムで堰き止めてつくられた。竣工当時、水道専用貯水池としては世界最大規模)をつくった。

それでも将来的に水が不足する。それで、いろいろなことを計画する。戦前に群馬県が河川統制計画というのを立てているんですが、その中にもちゃんと東京都の都市用水確保が目的に入っている。

それらが現実化していくのは、戦後ですけれどね。群馬県河水統制計画というのは、群馬県の農業用水、発電、それと東京都の都市用水の確保が目的です。しかし、これだけでダムをつくるというのはけしからん、ということになって、戦後は治水が加わった。

タイミングとして、1947年(昭和22)にカスリーン台風で利根川が決壊した時期と重なっています。死者行方不明者1000名、家屋全壊流失6000戸の大災害で、利根川の大洪水地域に、米軍の救助艇が出動しパラシュートで食料を投下しています。東京都内も濁流に襲われました。

このときに新しい治水計画が立てられ、ダムが浮上してきました。

歴史的にはこういう経緯で、治水と利水が、近代においてダム建設を中心にして、再び調和していったのです。

堤防による治水と併せて、ダムによる治水が入ってきたのです。そのダムについて、理論的に打ち出していったのが、物部長穂(注4)という人です。

(注3)TVA(Tennessee Valley Authority)

テネシー川流域開発公社。1933年(昭和8)、テネシー川流域の総合開発を目的としてつくられた、アメリカ政府の機関。ルーズベルト大統領が世界恐慌の対策として実施したニューディール政策の一環で、世界最初の地域開発でもある。32個の多目的ダムなどの建設を中心とした総合開発で、雇用創出と購買力向上を目論んだ。

(注4)物部 長穂(もののべ ながほ 1888〜1941年)

工学博士。日本の水理学、土木耐震学の草分け的存在。東京帝国大学工科大学土木工学科卒業後、鉄道院の技師となり信濃川鉄道橋を設計。内務省土木局勤務のかたわら、東京帝国大学理科大学に再編入し、理論物理学を学ぶ。関東大震災の震災状況を詳細に調査した結果を基に論文を発表、従来の耐震工学の根本を転換する研究結果として、帝国学士院より恩賜賞を授与された。また、多目的ダム論を提唱。主な著書に「水理学」(岩波書店1933)、「土木耐震学」(常盤書房1933)。

治水家とは何か

このような治水の歴史を概観して、教訓として、今に生かせるものは何でしょうか。

まず、地域を理解することですね。これからの地域づくりは、文化的景観の整備が重要な柱になる。そういう文脈で、川の歴史を丹念に調べる。それを文化的景観として地域に位置づけようじゃないか、そういう動きはこれから出てくると思います。

文化的景観と呼ぶのは、単に美しい景観としてではなく、人々が働きかけて築いてきた「蓄積」として、今の景観があるという意味です。これからの河川整備は、地域から考える。それには歴史をちゃんと知る。今は、その理解が足りません。

実際に、名前が残っている治水家を支えたのは、無名の地元民や地域です。こういう人たちは後世に名前が残りませんが、さまざまな経験から得た知恵を、確かに受け継いでいるんです。

少し前だったら、機能していない遺構はすぐに壊されてしまったけれど、地域の歴史を物語っている大切なものであると認識することが大切です。そういうものを、「個性ある地域づくり」に生かしていく。そういう気運は高まってきているように思います。

私が工学部ではなく、国際地域学部にきて一生懸命やっているのは、そういうことです。特に若い女性に期待しています。地域のことにこれから本腰を入れてやってくださるというのは、女性だと思うのですね。定量化は工学部の仕事だから、定性的なことを教えています。定性的なことをきちんと理解してほしい。それが地域を良くしていくことですから。

施工力でもって、ある意味で自然を克服できるようになって、河川技術者の「目利き」がいらなくなってしまった、とも言えるかな。これぐらいの流量であれば土砂が堆積しないとか、土砂がこう動くとか、あるいは洪水の流れがこうなるとか、河川全体から感じ取る力です。このような質の高い技術が、あまり必要とされなくなったということです。

従来の意味での治水家が終焉して、それ以降に河川工学というものが発達した。

しかし、環境整備に川が蓄積してきた歴史を生かすために、再び新たな治水家意識が必要ではないでしょうか。