機関誌『水の文化』57号

できたての熱々を味わう島豆腐

チャンプルーをはじめとする沖縄料理に欠かせない「島豆腐」。

かつて沖縄には家庭でつくった豆腐をおすそ分けする習慣があり、それが商いになったという

水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回はしっかりと食べごたえがあり、チャンプルーなどに多用される沖縄ならではの食材「島豆腐」を取り上げます。一丁が約1kgもあり、できたての温かな状態で販売される島豆腐とはどのようなものなのでしょうか。

湧き水の多い地域で育まれた「島豆腐」

沖縄では、裸のままビニール袋に入った熱々の豆腐がスーパーなどで販売されている。密封すると熱がこもり豆腐が傷んでしまうため、袋の口は開いたまま。豆腐は戦前から各家庭でつくり食べられていたことから、沖縄の豆腐は今でも熱々の習慣が残る。この沖縄特有の豆腐を「島豆腐」という。「アチコーコー(熱々)」という沖縄の方言をとって、「アチコーコー豆腐」とも呼ばれる。

そもそも豆腐は、中世の朝貢貿易の際に中国(明)から製造法が伝わり、独自の文化に発展したとされる。

「豆腐は水が命だから、水の豊富な地域に豆腐づくりが栄えた」と話すのは、沖縄県豆腐油揚商工組合の理事長・久高将勝さんだ。

水を通しやすい琉球石灰岩(注1)の大地からなる沖縄には湧き水が多い。琉球石灰岩にしみ込んだ水がその下にある泥岩(でいがん)など水を通さない地層との境から流れ、湧き水となって出てくるのだ。

沖縄本島のなかでも、ウフカー(大川)やボージガー(坊主川)など五つの湧き水があり、水量も多かった那覇市の繁多川(はんたがわ)地区は豆腐づくりに適していた。1965年(昭和40)ごろ、繁多川地区には53軒の豆腐屋があったとされる(今は3軒)。

沖縄本島のなかでも、ウフカー(大川)やボージガー(坊主川)など五つの湧き水があり、水量も多かった那覇市の繁多川(はんたがわ)地区は豆腐づくりに適していた。1965年(昭和40)ごろ、繁多川地区には53軒の豆腐屋があったとされる(今は3軒)。

実は、沖縄には家庭でつくった豆腐を隣近所におすそ分けする文化があり、それが徐々に商売として発展した。「最盛期には島内で500軒はあったでしょうか。大豆を挽くための石臼が一家に一台あるほど、豆腐はもともと身近な食材でしたから」と話す久高さんの家でも、サトウキビ栽培の合間に大豆を植え、豆腐をつくっていたという。

(注1)琉球石灰岩

更新世(約258万年前から約1万年前までの期間)に海中のサンゴや貝殻などが堆積してできた石灰岩の地層。

基本は守りながら新たな製法も

島豆腐には本土の豆腐と異なる点が多い。塩味がついていること、硬くて重いこと、そして基本的には温かい状態で販売されることだ。つまり、「しょっぱくて硬くて熱々」が本来の島豆腐なのだ。

島豆腐は一丁で約1kgあり、ずっしり重い(本土の豆腐は一丁約300〜350g)。見た目も大きく、スーパーではたいてい半丁で売られている。適度な塩気も島豆腐の特徴だ。これはかつてにがりの代わりに海水を使っていた名残で、現在も島豆腐には約0.6%の塩分が含まれている。

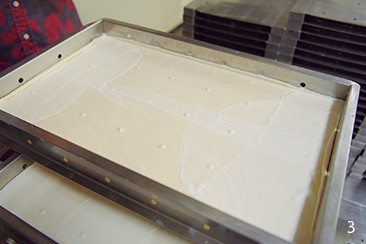

型に入れた豆腐をプレス機や重しを乗せて水抜きするため、島豆腐は水分が少なく固い。ゆえに型崩れしにくく、チャンプルーやンブシー(味噌煮)などの料理に向いているのだ。ほどよい塩分があるため、そのまま味わってもおいしい。

製法にも違いがある。本土の豆腐は大豆を挽いた呉(ご)(注2)を煮てから絞る「煮とり法」だが、島豆腐は呉を絞ってから煮る「生絞り法」だ。最初に熱を加えない生絞り法はたんぱく質が生きた状態で残るため、島豆腐は本土の豆腐に比べてたんぱく質が約1.3倍と栄養価も高い。

しかし近年、労力や生産効率の問題から煮とり法に切り替える業者もある。繁多川で60年以上島豆腐をつくりつづける有限会社永吉豆腐加工所もそうだ。同社の永吉史弥社長によると、煮とり法への切り替えは10年ほど前のこと。「豆乳をつくるまでの工程のみ機械を入れて煮とり法にしました。豆腐は製法によって味や匂いが変わる繊細な食べもの。研究を重ねた結果、煮とり法で生絞り法の味を出せるようにしたのです」。

永吉豆腐加工所では、豆乳ににがりを入れた後に攪拌(かくはん)せず自然に固まるのを待つ。なぜなら攪拌することで空気が入り、豆腐の甘みを損なうことがあるからだ。「攪拌しない分、味にムラができやすいので、にがりを打てるのは経験を積んだ数人の職人だけです」(永吉さん)。

永吉豆腐加工所では、豆乳ににがりを入れた後に攪拌(かくはん)せず自然に固まるのを待つ。なぜなら攪拌することで空気が入り、豆腐の甘みを損なうことがあるからだ。「攪拌しない分、味にムラができやすいので、にがりを打てるのは経験を積んだ数人の職人だけです」(永吉さん)。

一方、型に入れて水抜きをしないで出荷するものは、「ゆし豆腐」と呼ぶ。みそ汁やスープの具として人気が高く、沖縄では昔から食べられている。

(注2)呉

大豆を水に浸し、すり潰したペーストのこと。加熱して豆乳とおからに分離する。

特例として認めさせた温かいままの販売

島豆腐は沖縄本島以外の離島でもつくられている。各家庭の味があるように、島によって少しずつ味や大きさが異なる。

『シマ豆腐紀行』の著者で、現在那覇市の栄町市場で古本屋「宮里小書店」を営む宮里千里さんによると、ブラジルの奥地やアルゼンチンでも、かつて移り住んだ沖縄の人々が島豆腐をつくっているという。「つくり方は、沖縄の昔ながらの生絞りの製法とまったく同じです。彼らは30kgもある石臼(ウーシ)を、船で運んで持って行ったのですよ」。島豆腐がいかに沖縄の人々の食生活に根づいていたかが窺える。

1972年(昭和47)の本土復帰の際、食品衛生法に基づき「豆腐の冷蔵販売」が義務づけられた。しかし、地元の食文化を守ろうと消費者および任意団体が団結して国に陳情した結果、沖縄県内で販売するものに関してのみ、特例として温かい豆腐の販売が認められた経緯がある。

「沖縄の年中行事の際の郷土料理には、ほとんど島豆腐が使われます。地域の食文化を大切にしたい想いが伝わったのでしょう」と久高さん。

昨今の食の多様化と健康志向の高まりに伴い、永吉豆腐加工所は塩分量を0.03%に抑えた豆腐もつくる。ただし、これは「島豆腐」とは名乗れない。自治会の催しなどでは、地大豆を使って生絞りで製造した、昔ながらの島豆腐を子どもたちに食べさせるという。

昨今の食の多様化と健康志向の高まりに伴い、永吉豆腐加工所は塩分量を0.03%に抑えた豆腐もつくる。ただし、これは「島豆腐」とは名乗れない。自治会の催しなどでは、地大豆を使って生絞りで製造した、昔ながらの島豆腐を子どもたちに食べさせるという。

沖縄の人々の食卓の定番である島豆腐。味わう際は、ぜひできたての「アチコーコー」で。

(2017年7月17〜18日取材)