機関誌『水の文化』61号

鉱山

「排水」と「水利」から見る佐渡金銀山

── 400年続いた鉱脈の残影

1938年建造の「北沢浮遊選鉱場跡」。浮遊選鉱は当時の最先端の技術。低品位の鉱石などに含まれるわずかな金銀を水と浮遊剤で抽出していた

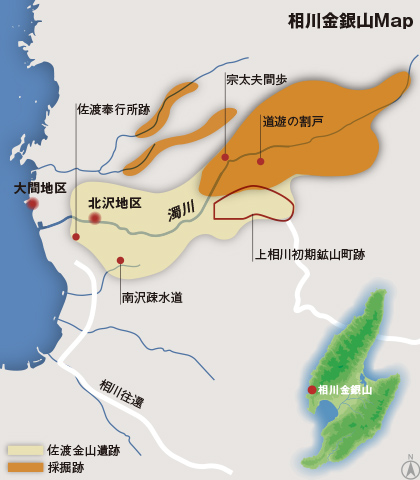

徳川領となった1601年(慶長6)から1989年(平成元)のおよそ400年で、金78トン、銀2,330トンを産出した佐渡。なかでも相川は幕府の奉行所が置かれるなど鉱山都市として発達し、最盛期には5万人が暮らしたといわれる。しかし、坑道が地下へ延びると湧き出す水の処理に苦しむ。そのなかから生まれた排水の技術、そして明治期以降の水を用いた金の抽出技術など、相川金銀山の「水扱い」の歴史を追った。

「水との戦い」を今に伝える疎水道

金の採掘に欠かせないのが、坑内から湧き出る水の排出。それを物語る史跡が佐渡に残されている。金山が栄えた面影を今に伝える北西部海岸沿いの相川町。そこにある「南沢疎水道(みなみざわそすいどう)」もその一つだ。

民家の脇の古びた石の階段を降りていくと、石垣に囲まれた洞窟の開口部が鉄のフェンスで施錠してあった。

「南沢疎水道の今に残された唯一の出入口です。金山側からの出入口はふさがれて、どこにあるのかわかりません」と言いつつ案内してくれたのは、佐渡金山史跡の観光施設を運営する株式会社ゴールデン佐渡の職員で金銀山の歴史にくわしい石川喜美子さんだ。

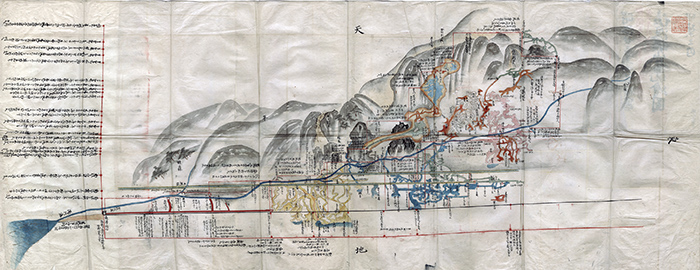

山の頂上で金が発見され、金鉱脈を求め地中深くへと掘り進んでおよそ100年。坑道は海水面以下にまで達した。坑内で湧く大量の地下水を排水しなければ金鉱石を採掘できない。水との戦いが過酷になり、産出量が伸び悩む。そこで1691年(元禄4)から5年の歳月をかけ、金山の割間歩(わりまぶ)(注1)から河口近くの南沢まで約1kmの水抜き坑道を数万の人足(にんそく)が開削した。これが南沢疎水道である。

工事を計画したのは佐渡奉行、荻原重秀(おぎわらしげひで)。坑道の途中、2カ所に竪穴を掘り下げ、同時に6カ所から掘削した。山側と海側から掘り進む迎え掘りの貫通点の誤差は1m足らずだったというから、高度な測量技術に驚かされる。疎水道の高さは2.4m、幅は1.8m。

「なぜか断面は五角形で将棋の駒型。強度を高めるためとか、上に隙間をつくり空気の流れをよくして排水しやすくしたなど諸説ありますが真の理由は謎です」と石川さんは気になる話をした。

興味深いのは、300年を経て残る南沢疎水道が1989年(平成元)の閉山(正式には休山)後も管理されていること。坑内水の量や酸性度を毎月調査しているが、重金属などは含まれていない。

「30〜40年前に深刻な水不足があったとき、疎水の地下水を洗濯などに使ったと年配の方から聞いたことがあります」と石川さん。

疎水の水が湧き出しているところがあるというので石川さんに案内してもらった。住宅の裏を流れる小さな間切川の1カ所。近所の住民が顔を出し「前はもっと噴き出てたのに……石が入って埋まったのかな」と残念そうだった。

(注1)間歩

鉱石を採掘するために掘られた坑道のこと。語源は、坑道の間を歩くからなど諸説あり。

水を汲み上げる水上輪の技術

南沢疎水道は海面すれすれの地中に開削したが、それが完成する以前から排水は大きな課題だった。「道遊(どうゆう)の割戸(わりと)」に象徴されるように相川金銀山の鉱脈は標高の高いところほど豊かだったので採掘は地下へ向かわざるを得ず、水との戦いは不可避だった。水を汲み上げるための技術は、江戸初期の坑道跡を見学コースにした観光施設「宗太夫坑(そうだゆうこう)」に展示してある。「水上輪(すいじょうりん)」と呼ばれるしくみだ。

3mほどの長さの木筒の中心軸に螺旋型の羽板が取りつけられている。この筒を坑道の傾斜に沿って設置し、中心軸を回すと、筒とともに中の羽板も回転し、下の水が螺旋に沿って上へ移動していく。江戸時代の絵図には、この水上輪を連ねて操作している様子が描かれている。それで地下深くから水を汲み上げ排水していた。

要はアルキメデスポンプ(注2)の原理。1653年(承応2)に大坂から来た水学宗甫(すいがくそうほ)という人物が佐渡金山に伝えた技術とされている。

江戸中期から水上輪は使われなくなった。水上輪には広いスペースと傾斜角度が必要。鉱脈が乏しくなり、排水用に掘削する手間をかける余裕はない。そうなると江戸、大坂から治安対策も兼ねて無宿人(むしゅくにん)が佐渡に送られ、水替(みずかえ)人足として働かされた。桶で水を汲み上げる人海戦術に戻ったのである。

江戸後期にはいよいよ良質の鉱石の採掘が難しくなり、それまで捨てられていた大量の低品位鉱を粉砕して金銀を取り出した。粉砕に使われたのが水車である。川の上流に池をつくって水路を引き、大きな水車の回転力を利用して心棒を回し、18本の突棒を上下に動かす圧力で鉱石を砕いた。

ちなみに石川さんから興味深い話を聞いた。この水上輪、昭和時代には川の水を水田に上げるために使っていたらしい。「80歳前後の方が、『小学生のころ学校から帰ると水上輪を回して田んぼに水を上げるのが自分の役目だった』と言っていました」。金山の排水技術が農家の水利技術となったわけだ。

(注2)アルキメデスポンプ

古代ギリシャの哲学者、アルキメデスが考案したといわれる揚水装置。ハンドルを回すだけで水を上まで汲み上げられる。

鉱山都市の栄華を偲ぶ京町通り周辺

江戸、京、大坂から多くの人と文化が流入し、金山のもたらすゴールドラッシュに沸いた天領のまち、相川。金山から佐渡奉行所に至る当時の繁華街、京町(きょうまち)通りがその面影を残している。道の両側の家屋は表から見ると平家建てのようだが、裏側に回ると傾斜地を利用した地下と地上の2階建て。

「この京町通りは山の尾根道なんですよ」と石川さんが種明かしをしてくれた。「山の斜面を段切りして石組みで整地し住めるようにしています。土地が足りないほど人が押し寄せてきた証ですね」。

京町通りの坂道を下ると海が望める。「ところどころ急で、つんのめる感じがあるでしょ?尾根の段丘を削り強引に道をつけたのがわかります」と石川さん。鉱山都市のまちづくりが垣間見える。

京から来た豪商が金銀の両替店を出していた京町通りの南北には、職業別の町家が建ち並んでいた。現在も当時の町名が残っている。新五郎町、弥十郎町など人名の付いたところは、鉱山を開削した頭領である山師(やまし)(注3)が住んだまち。大工町は金掘り大工。鍛冶町、大床屋(おおとこや)町などは職人。米屋町、味噌屋町などは商店のまち。奉行所周辺の広間町は役人が住んでいた。

江戸時代を通じて一貫し遠国奉行が置かれていたのは佐渡だけ。しかも奉行所のなかに今でいう造幣局があり、小判を製造していた時期も長い。佐渡鉱山は徳川幕府の長期安定の財政基盤だった。佐渡の金銀は相川から南端の小木港を通じて舟で出雲崎に渡り、北国街道を経て中山道から江戸へと陸路で運ばれた。

明治に入っても佐渡鉱山は官営として技術開発を重ね国内トップの金銀生産量を上げたが、1896年(明治29)、財政負担の軽減と産業振興を狙い、民間へと払い下げられる。入札の結果、三菱合資会社が落札した。

京町通りには、隣家と壁を共有する三軒長屋風の木造家屋が残っている。「かつては社宅でした」と石川さんが教えてくれた。

(注3)山師

15世紀末から16世紀に現れ、江戸時代に広く存在した鉱山業者のこと。金山師の略称。江戸中期以降は鉱山の全経営を請け負う者も多かった。転じて投機家や詐欺師を指す言葉としても使われるようになる。

水中で金を抽出した北沢浮遊選鉱場

相川北沢町には巨大な威容の「北沢浮遊選鉱場跡(きたざわふゆうせんこうばあと)」(以下、選鉱場)が残されている。1938年(昭和13)に金の増産を目的として建造されたこの施設では、粉砕して磨(す)り潰(つぶ)した金鉱石から水を利用して金を抽出する浮遊選鉱という新しい方法が開発された。「ちょうど鍋のアクをとるよう」と石川さんがわかりやすくたとえてくれる。

「水槽のなかに磨り潰した金鉱石と、金を集める油脂性の薬品と、泡が出るように石鹸を入れます。水槽に空気を送ると、重くて沈んだ金が泡にくっついて浮かび上がる仕掛けです」

これによって、低品位の鉱石に含まれるわずかな金銀も無駄にせず抽出できた。この時代になると、山から採掘される金だけでは月間5万トンの処理能力がある選鉱場がフル稼働しない。そこで、低品位の鉱石なので江戸時代から捨て置かれ、やがて川から海に流され、波によって海岸に戻された浜石に目をつけた。トンネルを掘りトロッコで選鉱場まで運んだ。

また、処理したあとの鉱物を含んだ泥水も濃縮して水を分離し、浮遊選鉱に再利用した。そのための施設が「シックナー」で、直径50mの大きな1基が現存している。

浮遊選鉱に使われた水は金銀山の沢から水路で引くだけでは足りず、坑内に湧き出た水も使った。明治後期には火力発電所(北沢浮遊選鉱場に現存)が建設されたので、冷却水に海水も利用されたという。

ところで、段丘の地形を利用した選鉱場は、上から下に向かって破砕→磨鉱→粉砕→浮選→濃縮の工程順に傾斜した内部施設が剥(む)き出しになって残っている。屋根はどうなったのか。その疑問を石川さんが解き明かしてくれた。

「昭和18年に経済封鎖を受けると金銀を使う貿易はできません。それで政府は金銀山をつぶし、武器や鉄砲の弾に使える銅、鉄、亜鉛を採掘する鉱山に転用します。選鉱場の屋根も剥がされて政府に供出されたのです」

金銀しか採れなければ佐渡鉱山は閉山になっていたかもしれない。だが幸い銅鉱脈もあったので生き延び、戦後再び金銀山に戻れた。

鉱山には足を向けて寝られない

相川には江戸時代から番所があり、主に米が陸揚げされていた大間港(おおまこう)がある。だが本格的に築港されたのは1887年(明治20)から。北沢地区に選鉱所を開発する際に削りとった土砂で埋め立てたが、強い季節風と高波のため工事は難航し、5年の歳月を要した。まだコンクリートのないこの時代、護岸には土木技術者・服部長七(はっとりちょうしち)の考案、指導による「たたき工法」が採用された。消石灰と土砂を混ぜた種土に水を入れて練った「たたき」と石積みを組み合わせた護岸技術である。

この護岸とともに今も大間港に一部の姿を残しているのは、クレーンの台座と橋脚。選鉱場が稼働していた昭和の大増産の時代には、海へ張り出すように橋が設置され、貨物を運ぶクレーンやトロッコが通った。金鉱石はここから船に積み出され、香川県直島(なおしま)の三菱の精錬所に運ばれた。また、大間港には火力発電所が建設され、燃料となる石炭が積み入れられた。

江戸時代に開削された南沢疎水道や水上輪の技術は排水のため、そして明治から昭和前期に築造された大間港や北沢浮遊選鉱場は水利として—佐渡鉱山の長い歴史に「水」は浅からぬ因縁があった。

「鉱山の排水技術が、田んぼに水を引いたり、隧道(ずいどう)を掘ったりする技術にも影響していると思います。岩をくり抜いた冷たい『室(むろ)』を冷蔵庫がわりに種芋や籾殻(もみがら)を保管していたのも、鉱山の採掘技術からきているはず」と話す石川さんは、ある家庭に聞きとり調査に行ったとき、こんな言葉を聞いた。

「お父さんが鉱山で働いてくれたから、私たちは満足な暮らしができた。鉱山に足を向けては寝られない」

佐渡の生活と産業は400年続いた金銀の鉱脈抜きに語れない。

(2018年11月12日取材)