機関誌『水の文化』69号

教育

日本のあたりまえが通じない「水問題」と高校生たち

東北地方の北上川と東南アジアのメコン川をフィールドとして、「世界の水問題解決への取り組み」をテーマに研究を続ける宮城県仙台二華高等学校。人間が生きていくために欠かせない「水」について多方面からアプローチを試みる生徒たち、そして指導にあたる教員に話を聞いた。

宮城県仙台二華高等学校の生徒たちが雨どいと雨水タンクを設置したトンレサップ湖の水上家屋

写真提供:宮城県仙台二華高等学校

東南アジアを訪ねて水のフィールドワーク

高校生たちが実際にカンボジアやベトナムの農村、漁村へ出向いてフィールドワークし、現地の水問題を解決するために研究する。

この独特の取り組みを続けているのは、宮城県仙台二華高等学校だ。同校は宮城県第二女子高等学校が2010年(平成22)4月に県立の男女共学・併設型中高一貫校として開校。当初から「総合的な学習の時間」を活用し、地球環境をテーマに人文科学・自然科学を融合した教科横断的な手法で課題研究に取り組んできた。

「水問題に焦点を絞り、2014年(平成26)、グローバル人材育成を目的とした文部科学省のSGH(スーパーグローバルハイスクール)に指定されたのをきっかけにメコン川流域のフィールドワークを始めました」と指導教官の秋塲(あきば)聡先生は振り返る。

SGHの指定期間は5年。以後も民間財団などの助成を受け、グローバル・スタディ(GS)という枠組みで課題研究は継続中だ。

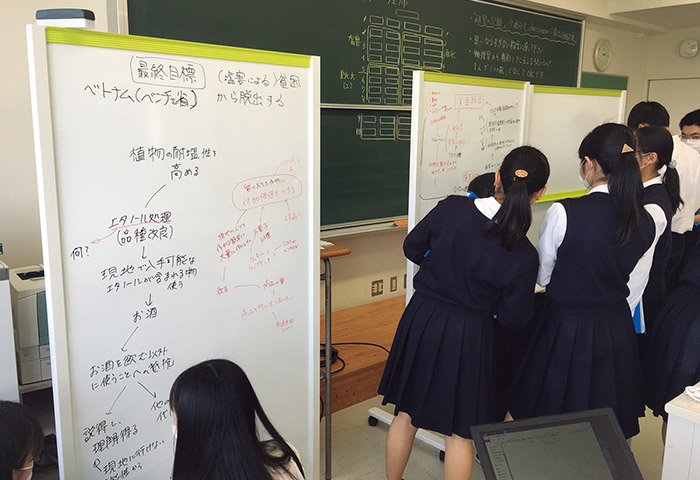

1年生240人が必修科目のGS課題研究Ⅰで北上川を中心とした水問題を学び、探究の基礎を身につける。そして2年生40〜80人、3年生約20人が選択科目のGS課題研究Ⅱ、Ⅲを選び、選抜を経てメコン川フィールドワークに出かける。現地で困難を抱えている人々にインタビューし、調査結果から課題を発見。その構造を明らかにして、解決策のアイディアを考え、学校で実験し現地で試す。

「うまくいかないことの方が多いので、再調査のうえ解決策を改善し、実験と試行を繰り返します。その試行錯誤こそ大切。最終的には、現地の人たちが自分たちの力だけでできる解決法を提案するのが目標です」と秋塲先生は語る。

「失敗は成功のもと」を生まれて初めて実感

フィールドワークでどの家庭にインタビューするかは生徒が判断して決める。引率教員は生徒の後ろで見守るだけで、生徒が動かなければ何も始まらない。最大限、生徒の自主性を尊重している。

研究結果は水にかかわる学会の高校生枠で発表し、ほんとうにそれで正しいのかと専門家からの助言を受ける。課題研究は先輩から後輩へと引き継がれ、その過程で試行錯誤も受け継がれる。

例えば「雨水グループ」の調査研究対象はカンボジアのトンレサップ湖の水上集落。貧困のため陸地に家を持てず水上生活をしている人たちは、湖水の水質がよくないため飲料水を購入している。その負担が大きく、子どもの教育費が足りない。教育を受けられなければ湖周辺での漁業以外に職業の選択肢がなく、貧困から脱出できない。こうした悪循環に陥っているという課題が、これまでの現地インタビューで見えてきた。

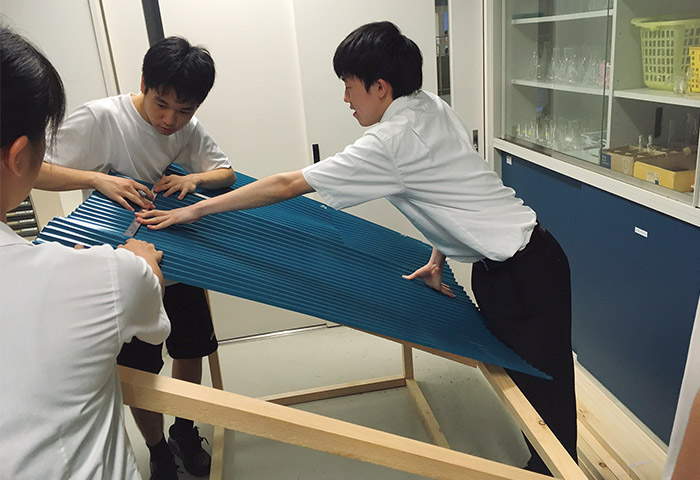

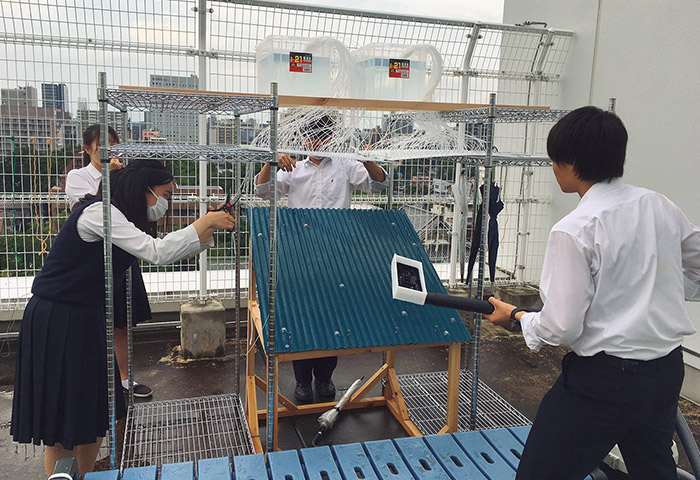

そこで考えた解決策が、雨水を利用して飲料水代を節約すること。現地の人たち自身で材料を買って作成でき、修理も可能な雨どいとタンクを設置。雨水を貯留して生活用水にするシステムの開発だ。

生徒たちは学校で模型をつくって実験し、現地で資材屋を巡り、材料を加工して、協力してくれる家庭を探して設置する。半年後にまた訪れてみると、風雨にさらされて雨どいが壊れていたりするので、さらに工夫し改良を重ねる。

残念ながらコロナ禍でメコン川フィールドワークは中断。実施予定の調査は現地NPOに委託し、オンラインのインタビューで得た情報で課題研究に取り組んでいる。

先輩の論文を読んで雨どい設置に興味をもち「雨水グループ」に参加した宮崎ひなたさん(3年生)は「受け身ではなく自分の主体性を発揮できるのが課題研究のやりがい」と話す。「仮説を立て実験する過程で失敗を経験するから改良を重ねられます。言葉としては知っていた『失敗は成功のもと』が実感できました」

降雨模擬装置を作成しその細管に水道水を流して実験していたら、水道水に含まれるミネラルや塩素などの成分で細管が詰まってしまったという失敗もあった。

「先輩たちから引き継いだ課題に雨どいやタンクをつくる費用の高さがありましたが、NPOの人によれば、屋根の錆(さび)が雨どいを伝って混入することを気にする人も多いとのことで水質改善の課題も出てきました」と宮崎さんは言う。

トラウマも考慮して現地の人たちに説明

カンボジアのアンコール・クラウ村には水道がなく、屋外で排泄している家庭も多い。同地を調査研究対象とする「トイレグループ」では、地面の上に立てる高床式で糞便が流出せず、植物の灰で殺菌し堆肥として利用する「エコロジカルサニテーショントイレ」(エコサントイレ)を提案している。

日本で暮らしていると思いもよらない「トイレのない生活」に苦しむ人たちの課題を解決したい。そんな思いでトイレグループに参加した櫛引優宏(くしびきまさひろ)さん(3年生)も「自分たちで仮説―検証のサイクルを回していくのが課題研究の醍醐味」と話す。

「成功が約束されている理科の実験と違い、結果はどうなるかわかりません。出た結果の良し悪しを先行研究や文献で調べ検証しながら、目的を達成するまで粘り強く取り組む姿勢が身につきます」

糞便を溜めておく部分はセメントの土台にレンガを積み重ねてつくるが、設計図通りにいかない。馬糞を使用した実験で、なかにおが屑が混じっていたせいで発生するべき菌が検出されない。そんな失敗を重ねつつ試行錯誤してきた。

「新たにわかったのは、ポル・ポト政権下では糞便の肥料を使っていたというトラウマを抱える家庭があること。臭いが当時のつらい記憶を呼び起こしてしまうのですね。これまでのように発酵や減菌のしくみの工夫だけではなく、エコサントイレの脱臭効果を現地の人にどう説明し受け入れてもらうかのアプローチ方法も課題として浮かび上がりました」と櫛引さんは言う。

押しつけにならない解決策を模索

また、「教育/エコ容器グループ」が目指すのは、同村の中学校の質の向上。教員の定数を満たすには、教員の給料以外の収入を増やすことが必要だ。その解決策として、子どもたちが植物原料でエコ容器を作成し、販売した収入を教員の塾や補講の費用にあててはどうか。そう考えた。

父親の仕事で米国に滞在していたとき、多様な国籍の友人を通じて先進国と途上国の教育水準の違いに気づかされ、教育に関心を抱いて同グループに参加した宮本希(のぞみ)さん(3年生)は、「自分たちの価値観をあたりまえと思わず、現地の人たちの事情をよく考慮し、押しつけにならないように解決策を現地に適応させていく考え方が、課題研究での学びでした」と話す。

これまでエコ容器は現地で廃棄されたサトウキビの搾りかす(バガス)でつくっていたが、試しにバナナの木で実験してみたら繊維がバガスより長細くミキサーに絡まるといった失敗も経験した。

「現地ではプラスチック容器のポイ捨てが問題になっていて、エコ容器に変えることで環境に影響が出ないようにすることも目的だったのですが、そもそもエコ容器自体が使われるかどうか、またコロナ禍で生徒が学校に行けず、貧しい家計を支えるため農業を手伝っているだけになっているなど、まだまだ大きな課題が積み残されています」と宮本さんは言う。

苦労せず水を使えるのはあたりまえではない

フィールドワークこそできなかったものの、先輩からの話やオンラインインタビューで現地の事情を知った今、3人とも抱いた感想は異口同音に「今までは身近すぎてあたりまえと思っていたけれど、苦労せずに水を使えるのは決してあたりまえではない」ということ。

「遺跡の保護区のため掘削の許可を取るのに多額の費用と時間がかかり上下水道がない。インフラがあれば解決するのに、それが不可能な地域が世界にはあるんだと実感できました」(櫛引さん)

「例えばリサイクルするときに容器を洗った方がいいのか、それとも節水のために洗わない方がいいのか……。再利用と水資源の保護のバランスが難しいなと思いました」(宮本さん)

「高いお金を出して飲料水を買い、湖の水を濾過(ろか)して生活用水にするという日本では想像できない暮らしに触れて、改めて水の大切さを痛感しました」(宮崎さん)

コロナ禍にもかかわらずGS課題研究Ⅱ、Ⅲの選択者数は増えているという。直接訪問とオンラインの長所を活かしながら、徹底した現場主義で高校生が取り組む「本気の国際支援」は続く。

水の問題に焦点を絞った理由を秋塲先生は次のように語る。

「身近に北上川があることも大きいですが、大切なのは生徒が興味をもって取り組むこと。それなしでは誰も生きていけない『水』をテーマにすれば、人間生活に密接にかかわるだけに、さまざまな視点を設定でき、興味・関心が芽生えやすいんです。また、課題研究で大事にしている『現地で生活する人たちの目線に立つ』ことも、水ならばやりやすいと考えました」

水というテーマを通じて視野が広がり、自力で考え計画し、検証する力もついた。それは高校生にとってかけがえのない将来への財産となる。

(2021年8月3日/リモート取材)