機関誌『水の文化』70号

他団体との連携

豊かな地下水を子どもたちに

──未来のために枠を超えた連携

熊本地域11市町村、約100万人の生活を支えてきたのは地下水だ。ところが、地下水位の低下や地下水の質にまつわる課題が生じている。地下水を持続可能なものとするためには、その涵養域(注1)である白川中流域での対策が不可欠だ。行政区域の枠にしばられず、また利害関係も乗り越えて進められている地下水保全の農業分野における取り組みを紹介する。

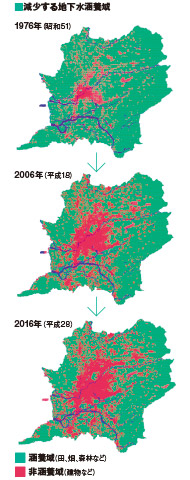

(注1)涵養域

田畑や森林など水が浸透しやすい土地のことを「涵養域」、宅地や市街地など水が浸透しにくい土地を「非涵養域」という。

行政区域を超えた地下水保全対策

熊本地域およそ100万人の生活を支え、また農業や工業用水としても利用されてきた地下水。しかし、地下水位の低下や質の悪化など、持続可能な水利用への不安が高まっている。

熊本地域では、地下水位の低下をなんとか防ぎ、豊かな水資源を未来の子どもたちに残そうと、行政、企業、11市町村の住民が一体となった地下水保全事業が進んでいる。現在その中枢を担うのが、「公益財団法人 くまもと地下水財団」(以下、地下水財団)だ。地下水財団では、地下水環境や地下水質の調査研究・保全対策をはじめ、地下水涵養(かんよう)推進事業、地下水保全に関する意識向上のための啓発活動などを行なっている。行政区域やさまざまな立場にある関係団体・企業の調整も行なう。

地下水財団が発足したのは2012年(平成24)。それまでは行政主体の「財団法人熊本地下水基金」「熊本地域地下水保全対策会議」、企業主体の「熊本地域地下水保全活用協議会」という3つの組織(注2)が、それぞれ独自に熊本地域の地下水保全活動を行なっていた。しかし、より広域的かつ効率的に事業を進めるため、既存の3組織を統合して地下水財団を設立した。地下水財団の事務局長、勝谷仁雄(かつやきみお)さんは次のように話す。

「私たちの組織は、一つの地下水盆(帯水層)を共有する熊本地域11市町村みんなでつくっている財団です。一つの自治体だけではなかなか取り組みができない政策も、行政区域を超えてそれぞれの自治体が結びつくことで、柔軟に対応できるのが大きな強みです」

(注2)3つの組織

「熊本地域地下水保全対策会議」は1986年(昭和61)、「財団法人熊本地下水基金」は1991年(平成3)、「熊本地域地下水保全活用協議会」は1995年(平成7)にそれぞれ設立した。

調査データから見えてきたこと

地下水の現状やメカニズムを把握するための調査研究は、「見える化」を図る意味でも非常に重要だと勝谷さんは考える。同財団では、2020年度(令和2)分だけでも観測井(かんそくせい)(注3)や水源の井戸など187カ所の水位データ、227カ所の水質データをまとめて管理する。長年蓄積されたデータは熊本地震の際にも活用された。

「熊本県や各市町村、水道事業者などそれぞれに井戸の調査をされますが、うちが集約して全体のデータベース化を行なっています。この結果を踏まえて今後の見通しを立てることも可能ですし、住民の方への啓発を行なう際にも、データの裏づけがあれば地下水保全の重要性を理解していただきやすいです」と話すのは、データ収集・管理を行なう地下水財団の古閑仁美さんだ。

地下水財団設立以前からも熊本地域では地下水に関する調査研究が行なわれており、調査研究によって「見える化」ができたことで、地下水涵養推進事業の一環である水田湛水(たんすい)事業にも結びついた。

地下水流動域の上部にあたる大津町や菊陽町など白川中流域の水田は涵養効果が非常に高く、熊本地域の重要な涵養域であることが調査でわかっていた。一日で10~20cmも水が染み込むことから「ザル田」と呼ばれている。これは他の地域の約5~10倍の涵養能力だそうだ。熊本地域では全涵養量の約3分の1を水田が担っているが、人口増に伴い地下水の使用量が増え、また減反政策によって稲作から畑作へ切り替える農家が増えたことで水田の面積が減っていく。涵養域にはテクノロジー関連の企業も進出している。

そこで、この白川中流域の水田に農閑期にも水を張ることで、高い涵養効果が見込めるのではないかとの見通しが立った。

(注3)観測井

地層の収縮量や帯水層の地下水位を観測するために設けられた井戸。

水田湛水事業が地下水保全の柱

2001年(平成13)、半導体の開発・製造工場が菊陽町に進出した。同工場は、半導体製造過程での地下水への影響に対する地元環境団体からの質問状に応える形で、2003年(平成15)に地下水涵養の実験的な取り組みを開始する。

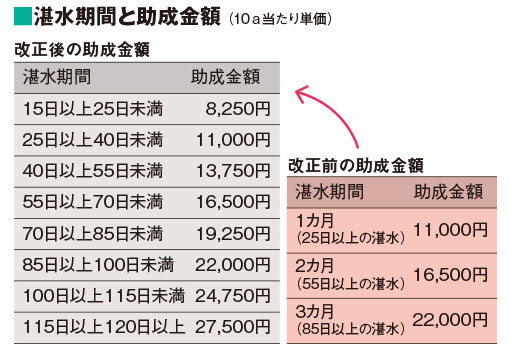

具体的には、作物の植え付け前か後の夏場に白川の水を引き込んで転作田に水を張り、工場が使った地下水を還元するというもの。協力農家には、湛水期間に応じた助成金が支払われる。

こうして始まった地下水涵養への取り組みに、熊本市や大津町、菊陽町、JA菊池、おおきく土地改良区などが連携する形で、2004年(平成16)に「白川中流域水田活用推進協議会」が発足。熊本地域における「白川中流域水田湛水事業」として正式にスタートした。

「地下水保全への機運が高まっていたところに、大手企業が進出してきました。同社の菊陽町への進出が湛水事業への大きなきっかけになったのです」と振り返るのは、白川中流域8地区の用水路管理、協力農家との調整役などを担う、おおきく土地改良区(注4)の前事務局長、大田黒輝幸さんだ。

「今では先述の大手企業のほか、地元企業4社も湛水事業に参画しています」と現事務局長の冨田典男さんも話す。

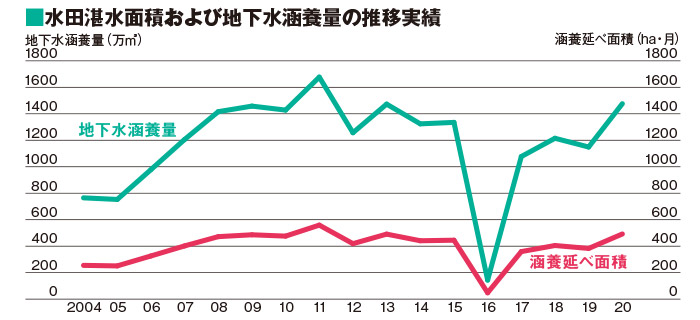

白川中流域水田湛水事業がスタートした2004年~2020年(令和2)までの17年間で、協力農家数は年平均400件、推定涵養量は年間平均1万4000m3にもなる。同事業は、地下水位の低下に歯止めをかける重要な役割を果たしている。

また、2020年からはより多くの農家が協力しやすいよう、おおきく土地改良区が熊本市に働きかけ、湛水期間の改定を行なった。以前は最低1カ月間の湛水で助成金が支払われていたところ、最低15日間の湛水でも助成金を支払えるようになった。2020年度は歴代2位の涵養量だったそうだ。大田黒さんは言う。

「水田湛水は連作障害や害虫駆除にも効果があります。農家からは『営農のために協力する』『地下水保全に貢献したい』という声が非常に多くありがたいです。今後も続ける必要のある取り組みです」

地下水財団によると、こうした地下水涵養推進事業や住民への啓発活動などが功を奏し、地下水位は現在下げ止まりの状態を維持している。

(注4)土地改良区

農地の耕作者や所有者などを組合員とする法人。生産性の向上を図る土地改良事業を実施したり、事業でつくられた用水施設、排水施設の維持管理などを行なう。

水質改善のためのJA菊池の取り組み

地下水の量に改善の兆しが見られる一方、「質」の悪化が懸念されている。2005年(平成17)ごろから、汚染物質である硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ)(注5)が地下水から検出されるようになった。

原因は主に3つ。農業における過剰施肥、生活排水、家畜排泄物の不適切な処理によるものだという。地下水の質は目に見えない分、なかなか住民の理解や協力が得にくいのが現状だ。

地下水財団の村惠(むらえ)章広さんは、「まだ基準値こそ超えていませんが、質の改善は長いスパンで考える必要があり、早めに手を打つことが肝心です」と話す。

こうした状況のなか、菊池市、合志市、大津町、菊陽町の2市2町を管内とするJA菊池は、いち早く2005年に家畜排せつ物の堆肥化を行なう「有機支援センター」を立ち上げた。

1989年(平成元)に8つの市町村の各農協が合併して発足したJA菊池は、特産品の売り上げの約80%を畜産部門が支える畜産中心のJAだ。有機支援センターができた経緯を、JA菊池畜産部畜産企画課係長の藤井祥太さんは次のように話す。

「熊本は火の国であり水の国でもあります。菊池地域で地下水の涵養能力が高いことはわかっていましたので、畜産が盛んな当JAこそしっかり対策をとらなければと考えました。もう一つは、2004年(平成16)に『家畜排せつ物法(注6)』が本格施行されたことで、基準を満たす畜産農家は堆肥舎を設けて各自でふん尿処理することが義務づけられました。ただ、莫大な投資が必要なので、それが難しい農家に関しては当JAがふん尿を受け入れて堆肥化し、販売するという農家を支援する意味で立ち上げた経緯もあります」

管内に3カ所ある有機支援センターの一つ、「有機支援センター合志」を見学させてもらった。ここでは、畑に直接散布する通常堆肥と、家庭菜園用のペレット堆肥を生産している。散布用の完熟堆肥は思った以上にサラサラで臭いもない。袋詰めされた堆肥は、ほぼJA菊池の管外で販売される。

「昔から個人で堆肥舎を設けて、管内で堆肥を販売する農家も複数あります。私たちの役割はあくまで管内農家の支援なので、当JAでつくった堆肥は管外や県外へ出荷しています」とJA菊池畜産物畜産企画課課長の平山大剛(だいごう)さん。

こうした現状や有機支援センターの収容キャパシティーの課題もあり、センターの運営自体は年間約300万円の赤字だ。「それでも、地下水など環境への負荷を減らすために続けています」と平山さんは言葉を強める。

(注5)硝酸態窒素

肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアンモニウムが酸化したもので、作物に吸収されなかった窒素分は土壌から溶け出して地下浸透し、地下水汚染の原因となる。

(注6)家畜排せつ物法

野積みや素掘りといった家畜排せつ物の不適切な管理が水質汚染を招く恐れがあるため、家畜排せつ物の管理において畜産業者が遵守すべき管理基準を定めた法律。家畜の飼養頭数に応じて堆肥舎を設けなければならないなどの基準がある。

飼料用米の生産で地下水涵養にも貢献

JA菊池の取り組みはこれだけではない。涵養域の飼料用米を食べて育つ肉牛「えこめ牛」を年間約700頭出荷し、ブランド化を進めている。2009年(平成21)にえこめ牛の生産をスタートした背景には、食用米の需要低迷などもあった。えこめとは「ECO」と「米」を合わせたネーミングだ。

「飼料中に約8%米を配合していて、出荷までに牛1頭あたり約300kgの米を食べる計算です。飼料用米の生産は地下水保全にもつながりますし、輸入飼料の運搬に伴って発生するCO2も削減できます」とJA菊池で「えこめ牛」の販促などを担当する畜産部畜産企画課の中原慎二郎さんは語る。

食育にも力を入れ、地元の学校給食への提供や学生への啓発、「えこめ牛」を使った料理コンテストなども実施する。肉は主にスーパーマーケットやJA菊池の直売所で売られるが、「えこめ牛」をはじめとする地下水を育む農畜産物は地下水財団が積極的なPRや仲介販売を行なっている。

地下水財団の勝谷さんは、「家畜排せつ物の問題については熊本市が2年前に堆肥センターをつくりましたし、JA菊池でも取り組んでいます。過剰施肥についても、土壌測定のもとで適正量を撒くよう農家に働きかけているので、硝酸態窒素の濃度も今後少しずつ改善するのでは」と話す。

おおきく土地改良区もJA菊池も、もしも地下水の質の低下につながるような行為を行なっている組合員がいれば呼び出し、改善するよう指導している。

熊本が誇る地下水を次世代につなぐため、枠を超えた連携は続く。

(2021年11月30日、12月1日取材)