機関誌『水の文化』70号

湧水のある暮らし

阿蘇の湧水と人びとの暮らし

──地域の古層から探る水利用

阿蘇五岳を中心とする阿蘇カルデラは天然水が湧き出す水源の宝庫だ。そこには、熊本地域とはまた異なる水への接し方、暮らし方がある。そこで、琵琶湖から熊本へと研究フィールドを移した熊本大学大学院教授の牧野厚史さんに、県外出身者から見た熊本の湧水の特徴や阿蘇周辺に残る水利用と人びとの暮らしなどをお聞きした。

阿蘇北外輪山から見たカルデラ内の様子。火口原と呼ばれる平坦な土地には

阿蘇市、高森町、南阿蘇村があり、約4.5万人が暮らす

-

-

インタビュー

熊本大学大学院人文社会科学研究部 教授

牧野 厚史(まきの あつし)さん -

1961年兵庫県生まれ。関西学院大学経済学部卒業、関西学院大学大学院社会学研究科社会学専攻。博士(社会学)。滋賀県立琵琶湖博物館学芸員を経て、2011年に熊本大学文学部教授に就任。2017年より現職。地域研究のほか、熊本の地下水保全やCOC事業(地[知]の拠点大学による地方創生推進事業)にも力を注ぐ。環境社会学会の会長も務める。

信仰と結びついた湧水の自治管理

私が琵琶湖博物館から熊本大学へ転任したときにもっとも驚いたのは「熊本では使われている湧水が人里近い場所に数多い」ということです。左上の写真は南阿蘇村ですが、女性が川で大根を洗っていますね。まるで「桃太郎」のような風景です。熊本にはこういう場所がかなり残っているのです。

琵琶湖における水と環境の問題を調査・研究していたので、熊本に来た当初は「湖がない……」と困りました。しかし、阿蘇は九州北部の大水源地です。「湖と山の違いはあるけれど、どちらも同じ水源だ」と気づきました。琵琶湖で培った調査・研究の手法が応用できると思い、阿蘇周辺を調べはじめたのです。例えば南阿蘇村に行くと、熊本市内から水汲みに来る人がいたり、地元の子どもたちがおいしそうに湧水を飲んでいます。南阿蘇村に代表されるように、水質汚染が進まず湧水を今もそのまま飲用にできる地域も多いのです。

一方、近畿圏の大水源地である琵琶湖の水質は1970年代に悪化が表面化しました。悪化には、水と人間との関係の疎遠化がかかわっています。水道の普及に伴って川の利用が減り、川にかかわる組織が弱体化し「水離れ」が起きたのです。琵琶湖地域に限らず、水道普及率が100%へ近づくにつれ、水離れは全国に拡大していきました。

湧水が多く、地下水を水道原水とする熊本でも、水道普及による水離れと、化学肥料や家畜排せつ物などを主因とする硝酸態窒素の汚染が生じました。ところが、水道が普及しても南阿蘇村のような地域では湧水への関心が低下しませんでした。なぜでしょうか。

湧水を管理しているのは多くの場合、集落の自治組織で、月に一度、湧水地の掃除をしている地域もあります。掃除している湧水を訪ねると、盛り塩がしてありました。「なぜ塩を置いているのですか?」と尋ねると、地元の人は「湧水には水神様がいるものだろう。知らないのか」と言われました。湧水を見守るような位置に神社が鎮座しています。信仰と水利用が重なっているのですね。

信仰と結びついた地域社会による湧水の自治管理が、阿蘇の水離れを防いだ要因の一つと考えられるのです。

水離れを防いだ阿蘇のコモンズ

水が守られているもう一つの理由として、「水の背後にある山の利用」も挙げられます。

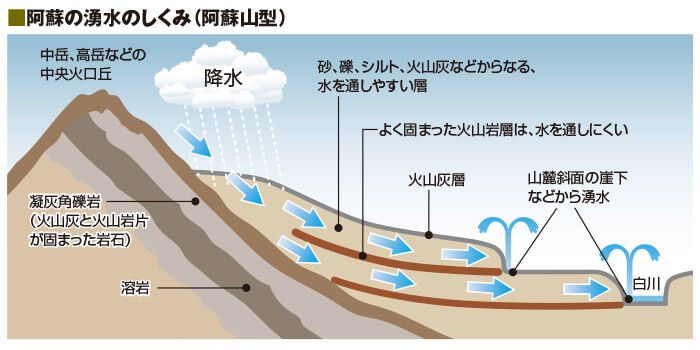

阿蘇の地下水は山麓斜面の崖下から湧き出ています。その集水域はどこかというと、背後の山野に広がる牛の放牧地「牧野(ぼくや)」(注)。阿蘇地域では畜産農家が牧野組合をつくって放牧地を管理しています。湧水の集水域である放牧地は、私的所有に属さない共同利用地、すなわちコモンズ(共有資源)です。牧野組合や集落の合意がなければ勝手に開発できません。

しかし、例えば別荘地として開発されたために土壌が汚染され、水が飲めなくなった地域も国内にはあるのです。集水域の放牧地をコモンズとして守ってきたことが、阿蘇の水が守られているもう一つの要因として考えられます。

この地域では稲作、畑作、放牧を組み合わせた複合農業が盛んでした。田畑を耕しつつコモンズとしての牧草地で放牧する生活スタイルが、水源の保全につながったのです。放牧された牛たちの飲む水も湧水が使われています。

古くは母牛を飼い子牛を産ませる繁殖農家が主で、2~3頭を飼育する小規模農家がほとんどでした。ところが、1960年代以降の農業近代化で規模の拡大が進み、牛の数は増えましたが、牛を飼う農家の数は減りつづけました。最近では高齢化や後継者不足で廃業する畜産農家も増え、牛の数も減っています。草原を維持するための野焼き作業が難しくなるなど、水源としての草原も課題に直面していることは事実です。

(注)牧野

主として家畜の放牧またはその飼料もしくは敷料(家畜小屋に敷く草類)の採取の目的に供される土地を指す。

湧水は緊急時のバックアップ水源

国内を見ると、一般的に水道が引かれると湧水を手放す地域は少なくありませんが、熊本・阿蘇は湧水を手放さなかった地域が多いのです。その結果、湧水が「緊急時のバックアップ水源」として機能しています。

現に2016年(平成28)の熊本地震ではその強みを発揮しました。熊本市内全域で32万戸以上が断水しましたが、湧水が飲める地域では困らなかったようです。自衛隊の給水車が湧水からあまりに水をたくさん汲むので、このままでは枯れてしまうと心配になり、「それ以上汲むのはやめてくれ」と言った住民がいたそうです。また、検査をしたら簡易水道の水源よりも地元の湧水の水質の方がよかったことを自慢する人もいます。

生活用水のみならず飲料水にも使える湧水であることは、災害時の脆弱性の縮減に大きく貢献します。いざという時のバックアップ水源の意義を、度重なる災害のなかで人びとは実感したはずです。地域の水が信頼できるかできないかで、災害への備えも変わるのです。

ただし、水は恵みだけでなく当然、災いももたらします。阿蘇は水にかかわる災害も多い地域です。例えば土石流。土砂止めの工夫として、まるで環濠集落のように空堀をめぐらせている地域もあるのは、水の恵みとともに怖さも熟知しているからで、これもまた水離れしていない結果といえるでしょう。このような身に染みた知恵を、次世代や移住者に継承していくことが求められます。

地域の歴史から学ぶ水の多面的な使い方

同じ地下水を水源としていても、先に挙げたような水離れを防ぐ要因の見当たらない市街地では、コモンズとしての水利用の意識は希薄かもしれません。

都市化に伴い、蛇口の水がどこから来ているか関心が薄れるのは、しかたないことなのでしょうか。私はやり方次第だと思っています。例えば滋賀の場合、「びわ湖の日(7月1日)」の川掃除、ホタルの観察会など疎遠になった水と人との関係を取り戻すために、あの手この手を講じました。

その一つに、琵琶湖と水田の間を魚類が行き来して産卵・繁殖していたかつての水田機能を回復させるために魚道を設置する「魚のゆりかご水田プロジェクト」があります。これは農家でもある職員が自分の水田で試して、実際に魚が産卵したことがわかったというエピソードもあります。「琵琶湖は大切だ」という表象づくりに一定程度、成功したと思います。今は「琵琶湖のために」というと若者たちが動くようになりました。

つまり、地域の生活文化に密着した包括的な視点が重要なのです。かつての水田機能に目を向けるなど、ちょっとした相互作用で文化は生まれ得るものです。逆に「温暖化を防ぐために」「水資源を守るために」といった、正しいけれど抽象的な動機づけだけでは多くの人びとは動けません。

当然ですが滋賀には滋賀のやり方があるし、熊本には熊本のやり方がある。それは全国どこの地域でも同じことです。暮らしぶりは地域ごとに違うので、どこかよそのしくみを移植すると、切り花を植えるのと同じで、根がないから枯れます。水田を魚類の産卵場所にする滋賀の活動が定着しつつあるのは、かつてそうだったことを蘇生させる試みだったからです。

日本には、どんな地域でも水をみんなで工夫しながら使ってきた経験があります。地域の暮らしぶりに合った水の多面的な使い方を、その土地の歴史から学ぶこと。そこに一つのヒントがあるかもしれません。

(2021年12月24日/リモートインタビュー)