機関誌『水の文化』70号

文化をつくる

「水の国」熊本に学ぶ

変わるもの、変わらないもの

南阿蘇村から見た阿蘇五岳。左から、杵島岳、烏帽子岳、中岳、高岳、根子岳が連なる

-

編集部

水源の80%が地下水 熊本は「水の国」

今回の特集は、第4回アジア・太平洋水サミット(以下、水サミット)の開催地となった熊本市に着目するところからスタートした。水サミットは当初2020年10月に実施される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大で延期。あらためて2022年4月に実施される予定となっている。

10年以上前になるが、当センターは機関誌『水の文化』35号(2010年6月発行)の特集「アクアツーリズム(水 環考)」において熊本県を取り上げた(注)。そのなかで、熊本市については「地下水と共存する道」を探して取り組んでいる数々の施策について紹介している。

ご存じの方も多いと思うが、「火の国」として知られる熊本県は水道水源の約80%を地下水に依存しているうえ、「名水百選」にも都道府県別で全国最多タイとなる8カ所が選定されている「水の国」でもある。特に熊本市をはじめとする11市町村からなる「熊本地域」では、立場や利害を超えて、地下水保全という一つの目標に向かって取り組んでいる。

そこで今回は、改めて熊本の人びとが水を守り育てるためにどのような取り組みを進めているのか、またそうした人びとをつなぐ水とはどのような存在であるのかを広く探り見つめ直してみた。

そして、熊本におけるすべての取材を終え、人びとの自然観と教育、地下水流動の見える化などを通じて浮かび上がったのは「みんなでつなぐこと」の重要性だった。

(注)

特集「アクアツーリズム(水 環考)」を参照のこと。

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no35/

生きている大地と「清正公」の足跡

熊本市の中心市街地から車で北東に向かうと、ほんの10分ほどで阿蘇の外輪山が見えてくる。天気がよければ阿蘇五岳(中央火口丘群)の一つで、もっとも活発に活動している中岳がもくもくと噴煙を上げている様子も遠望できる。中岳は「生きている大地」の象徴といえる。

阿蘇は、南北約25km、東西約18km、周囲約128kmという広大な外輪山のなかに、東から根子岳、高岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳が連なる阿蘇五岳で構成される巨大カルデラだ。外輪山に囲まれた平坦な土地(火口原)は、北側が阿蘇谷(あそだに)(阿蘇市)、南側が南郷谷(なんごうだに)(高森町、南阿蘇村)と呼ばれ、約4.5万人が暮らしている。

阿蘇で降った雨やその雨が浸透した地下水を集めた白川は、外輪山の切れ目から熊本平野へ流れ出る。

その白川の改修をはじめ、数々の土木事業で熊本をつくった人物が加藤清正だ。今も人びとは親しみを込めて「清正公(せいしょこ)さん」と呼ぶ。

清正が江戸時代初期に構想したのが「上井手(うわいで)」で、実際に改修したのが「下井手(したいで)」と伝わる。109水系の取材でお会いした金子好雄さんの紹介で、大津町の「塘町筋(とうまちすじ)」を村下洋一さんにご案内いただいた。村下さんは大津町文化財保護委員。小学校の教員を務めた地元・大津の人だ。

村下さんによると、上井手と下井手が大津や菊陽、合志の原野を穀倉地帯に変えた。そして上井手沿いにつくられた集落が塘町筋で、参勤道(豊後街道)の宿場町として栄え、かつては16万俵の米が集まったという。

金子さんとともに村下さんと待ち合わせたのは「水車物語」というカフェだ。地下には上井手から引いた水が流れ、復元したという水車が回っていた。店主の松藤尚美さんによると、復元のきっかけは地元の小学生たちに「本物の水車を見たい!」と言われたこと。実は、かつて大津には上井手の水と高低差を活かした水車が20以上あり、精米や製粉、製材、製油(菜種油)で用いられていた。水車で米を粉にしてつくる落雁「銅銭糖(どうせんとう)」は、明治時代初期に生まれた郷土菓子で、今も町内の3軒が製造・販売している。村下さんは、「井手づくりは南郷谷の人たちが大津に来て手伝ってくれたと聞いています。水車は明治初期に千葉県でつくられた『藤原式水車』の水車大工を招いて導入したのです」と語る。

村下さんは小学校への出前授業を通じて大津のなりたちを伝え、松藤さんは子どもたちの声から生まれた水車を修理しながら回す。清正由来の上井手と下井手は、そうした人の生き様にもつながっている。

大事にしながら寄り添う次世代への教育

取材先のなかで八代市(やつしろし)だけが球磨川流域であることに気づいた人もいると思う。それは熊本でリサーチを進めるなか、水環境の体験から次世代育成に取り組む九州屈指の市民団体があると聞いたからだ。

次世代のためにがんばろ会代表の松浦ゆかりさん、副代表の濱田律子さんはとてつもなく忙しい。進めているイベントやプロジェクトの話を聞いているだけでも目が回りそうだったが、さまざまな人たちを巻き込みながら疾走するポジティブさが印象的だ。しかも、それは松浦さんたちだけでなく、今回お会いした皆さんすべてがそうだった。一時の取材だけではわからない数々の苦労があることを承知で言うが「楽しそう」なのだ。

2021年11月27日は月に一度の白川夜市。薄暗い午後5時半でも子どもたちがはしゃいでいる。白川夜市を手がける中心人物の一人である南良輔さんが言う。

「家族連れが多いでしょ?縁日みたいな雰囲気をつくりたいんです。縁日に連れていくのは親の役目。子どもに幸せな記憶を残すことになりますからね。白川で遊んだ子どもたちは、きっと自分の子どもたちにもそうするでしょう」

準備は大変だ。前日の午後3時から7時まで木に梯子をかけて登り、照明をくくりつけた。飲み物をちょっと置いておく木の台などもメンバーの手づくり。当日は出店者が集まる前の午前10時に集合。ずっと夜市の会場にいる。

「熊本市街地には白川が氾濫した昭和28年の大水害の記憶が強く残っていたけれど、こうしてやっと少しずつ白川と人びとの距離が縮まってきました」

南さんはそう笑って見回りに出た。

一括りに「教育」と言っても、その幅は広い。学校教育だけでなく、子育てやしつけも家庭での教育であり、企業内にも教育はある。江戸時代の日本においては、教育という漢語よりも、「おしえる」「そだてる」などの和語によって語られていたそうだ。「おしえる」の語源は「愛(を)しむ」で、「そだてる」の語源は「副立(そいた)つ」とされる。相手を大事にしながら寄り添う――そんなイメージだろうか。とすれば前段の村下さん、松藤さんも含めて、みんながいろいろな形で次世代を育てているといえる。

「見える化」が後押しする水保全の長期的取り組み

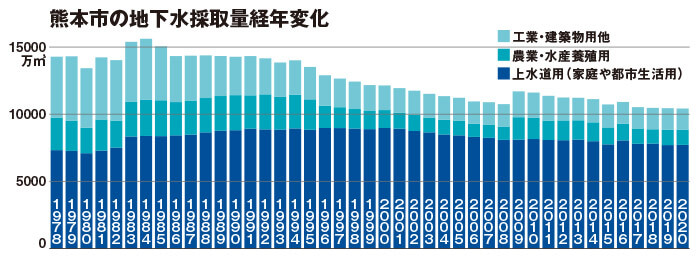

『水の文化』35号の記事を改めて読み返すと、この10年あまりで熊本市の地下水保全に関する取り組みの成果が、着実に上がっていることがわかる。

それをもたらした変化の一つに、それまで見ることができなかった熊本地域の地下水流動経路に関する「見える化」が挙げられる。嶋田純さん、細野高啓さんのインタビューでくわしく伝えている通り、観測手法をはじめとする科学技術の発達で地下水の知られざる経路が明らかになりつつある。地表水と地下水の3次元流動経路(地下水の働きと質を明らかに)を見ると、まるで人体の毛細血管のようではないか。硝酸態窒素(しょうさんたいちっそ)の観測データも整っている。

そうした科学の進歩に基づく客観的な座標が、地下水保全に取り組む熊本地域の人たちを後押ししているという功績もまた見逃せない。

熊本市が地下水涵養(かんよう)のために相当な予算を確保し、「協力金」として他の市町村に拠出しているのは刮目すべきことだ。関東地方の自治体職員に確認したが、これは日本では他に類を見ないしくみだと言う。しかし、11市町村が行政区域を超えて共同で取り組んでいるこれらの施策で、もしも地下水の量が増えなければ批判を受けるかもしれないし、予算が削られてしまうかもしれない。

だからこそ、結果が出るまで時間がかかるうえ、目に見えないことに挑む長期的な取り組みを「見える化」したデータで評価できることは大きい。批判の声を封じるだけでなく、関係者に正しい道を歩んでいるという確信とさらなる施策を講じる勇気を与えるからだ。

人としくみが変われば地下水は変わらない

熊本市水保全課の皆さんと話をしていて、感銘を受けることが多かった。水質汚染と硝酸態窒素のような利害が衝突するデリケートな問題についても、「報じて構わないです」と隠し立てしない。硝酸態窒素の件では、熊本市役所内で水保全課と農政部署が喧喧囂囂(けんけんごうごう)やり合ったとも聞いた。

熊本市とその提案を受け入れた10市町村は、それまでになかった新しい手法やしくみを取り入れた。旧態依然をよしとせず、「変わること」を恐れない精神の発露だろう。

一方で、硝酸態窒素による地下水の質の低下を防ぐために、熊本市は2019年から堆肥センターを稼働させた。JA菊池は、毎年数百万円の赤字を出しながらも有機支援センターの運営をやめない。これらは地下水の状態を、これからも「変わらない」ために行なっているのだ。

哲学者の内山節さんは『森にかよう道──知床から屋久島まで』(新潮社 1994)で、日本の農林業の破綻を防ぐために「少なくとも私たちの社会は、変わりゆく時間の世界と、変わることなく永遠にくり返される時間の世界との、どちらもが守られる仕組みをつくらなければならないであろう」と述べている。農林業は自然の力を借りて成り立つものなので、水保全に置き換えても同じことが言える。

しかも水はみんなのものだ。生きていくために水が不要な人間などいない。

阿蘇地域に見られるように、かつての日本は水の利用者と水の管理者が同じだった。今は違う。だから人の意識も水を守るしくみもつくり直す必要がある。大事なもの=水を変えないために、自らが変わる──それが熊本地域の取り組みの素晴らしい点だと思う。

水を守るしくみの根幹を熊本から世界へ発信

地下水、湧き水、川、井手(用水路)など熊本でいろいろな人に話を聞いたが、「命の水」「白川の水だけでは全然足りない」「地下水盆がなければ市民は生きていけない」という発言が相次いだ。取材とは何のかかわりもない熊本市民にも尋ねたが、「熊本の水は地下水だからおいしいよ」と誇らしげに、うれしそうに話す人ばかりだった。

巻頭言「ひとしずく」で姜尚中さんが見事に表現してくれたように、熊本の人たちは噴煙を上げる中岳や、街なかをくねくねと流れる白川など生きている大地をダイレクトに感じられる環境だからこそ、自然と人間を完全には切り分けず、地下水もそれを飲んでいる人間もつながっていると無意識のうちにつかんでいるのではないか。そんな仮説も浮かぶ。

地下水を使うときのルールを定め、地下水保全の施策を講じてきた熊本。大地や水の条件は違うので、他の地域の人たちがしくみをそのまま導入してもうまくいかない。むしろ真似すべきは、そのしくみを導入した根幹の部分。「その土地土地に合ったやり方がある」と牧野厚史さんは指摘したが、水田湛水(たんすい)事業の発端は市民環境団体の質問状だったことを思い起こす。地域のことは地域で考えて動くことがいちばんだ。それに熊本市が地下水保全条例を出したのは1977年(昭和52)。まだ半世紀も経っていない。遅すぎるということはないはずだ。

みんなで何かを考えるとき、水は大きな切り口となる。行政区分も立場も年齢も上・中・下流も超えて、それぞれのまちで、それぞれの人が考えられる共通の問題だからだ。そのとき、熊本から学んだことを忘れないようにしたい。人間も自然の一部であること。相手を大事にしながら寄り添う姿勢で教育にあたること。「昔はよかった」と懐古趣味に陥らず「見える化」など新しい技術を大胆に取り込むこと。変えてはいけないものを守るために自らが変わり、本気でみんなが議論して水をつないでいく先には、今とは少し異なる地域社会が見えてくるかもしれない。

それはなにも国内に限ったことではない。アジア太平洋地域には経済成長著しい国々がひしめく。水の問題を抱えている国・地域も多い。苦労して独自のしくみをつくってきた熊本の、みんなで水を守るしくみとその精神性が伝播することを期待したい。