機関誌『水の文化』78号

水場の「価値」存続と地域住民のウェルビーイング

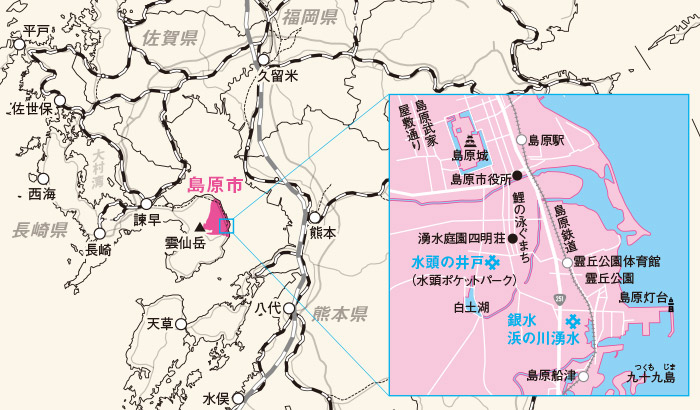

地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、若者たちがフィールドワークを重ねて議論し、解決策を提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。4年目は、名水百選の選定地である長崎県島原市の「島原湧水群」で研究活動を積み重ねました。

かじ取り役である法政大学現代福祉学部准教授の野田岳仁さんの指導のもと、3年生のゼミ生11名が2024年(令和6)5月に4日間、8月に1.5日間(台風10号接近により日程短縮)、島原市に滞在し、「浜の川湧水」「水頭(みずがしら)の井戸」を調査。東京に戻ってからもグループごとに論理の構築と提言づくりに励みました。

そして、同年11月25日に法政大学市ケ谷キャンパス外濠校舎で「研究成果発表会」を実施しました。島原市役所と会場をリモートでつなぎ、また島原市を代表して市民部環境課主任の原野聖(ひじり)さんが会場に駆けつけてくれました。

4年目の「島原編」で得られた研究成果について、野田さんに総括していただきます。

-

-

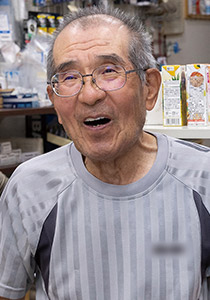

法政大学 現代福祉学部 准教授

野田 岳仁(のだ たけひと) -

1981年岐阜県関市生まれ。2015年3月早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。2019年4月より現職。専門は社会学(環境社会学・地域社会学・観光社会学)。研究・教育活動の傍ら、国や地方自治体への政策提言・伴走支援に取り組み、テレビ東京「サンドウィッチマンの井戸を掘る!」の監修・出演など活躍の場を広げている。著書に『井戸端からはじまる地域再生』(筑波書房)。

島原城から望む市街地と島原湾

存続の岐路に立つ名水百選選定地

環境省による1985年(昭和60)の「昭和の名水百選」から40年が経過し、存続の岐路に立つ名水百選選定地が目立ってきた。ここで存続の岐路というのは、水場の利用者・管理者の減少や高齢化によって水場の維持管理が困難といった表面的な問題を指しているのではない。

現場の人びとは地元住民の暮らしに根付いた水場の「価値」を知る利用者や管理者がいなくなることを嘆いたり、地元の生活利用の「価値」から離れた水場が保全されることに対して、なんともやるせない気持ちを抱いているからである。

つまり、名水百選選定制度はたしかに〈水場の存続〉を目指したものであるのだが、地元住民の暮らしに根付いた〈水場の「価値」存続〉に至っていないことこそが本質的な問題といえるのである。地元住民に共有された水場の「価値」を存続できなければ、観光客を惹きつける観光資源にもなりえないからだ。

そこで本研究では、長崎県島原市の島原湧水群を〈水場の「価値」存続〉のトップランナーと位置付け、「浜の川湧水」と「水頭(みずがしら)の井戸」に注目した。この2つの水場では、水場の「価値」のわかる人を担い手に迎え入れたり、「価値」のわかる人を脱退させない工夫がみられたからである。

すなわち、本研究では、住民の暮らしに根付いた2つの水場の「価値」存続の論理を明らかにすることを目的としたのである。

水場の「価値」とはなにか

では、水場の「価値」とはいったいどのようなものなのだろうか。島原図書館にこもって郷土資料を漁っていると、次の写真をみつけた。浜の川湧水のもっとも古い写真は昭和30年頃のようである(島原市白山地区「四船津」ふるさとの「方言」と「写真」の保存実行委員会編2014)。住民への聞きとりにもあったように、浜の川湧水はかつて石積みの洗い場であった。婦人たちの炊事場であり、子どもの遊び場であったことがわかる。

1970年(昭和45)に入ると、コンクリート造りになり、4つに区分されていく。婦人たちは炊事や洗濯に用途によって水槽を使い分け、井戸端会議に花を咲かせている(島原市制30周年記念『島原』 1970)。

昭和60年の昭和の名水百選の選定を受けて、水場は現在のように改修された(島原市市勢要覧'91年)。これらの写真からわかるのは、水場は女性や子どもたちの空間であり、社交場でもあったことである。それでは、この社交場ではどのようなやりとりがあったのだろうか。

2006年(平成18)に島原市と合併された旧有明町の民俗誌には次のような記述がある。すなわち、「野菜を洗いながら、洗濯をしながら四方山話をしたり、情報交換したり、たまには嫁やしゅうとめの悪口のはけ場所でもありましたが、若い嫁さんは先輩のお母さん方から、子育てや、近所づきあいのしかた、家事にいたるまで、大事な生活の知恵を学びました。これが井戸端会議です」(有明町教育委員会編1997『有明町の民俗』)。

ここで大切なのは2点である。ひとつは、水場は嫁やしゅうとめの悪口のはけ場所でもあったことだ。悪口を言い合えるほど近隣の人たちとの強い信頼関係が構築されていたことがわかるからである。ふたつ目は、家事や子育て、近所づきあいの方法といった地域で生きるために不可欠な生活の知恵を学ぶ場所であったことである。

ここでは、水場の「価値」とは、たんに水が汲めたり、炊事や洗濯といった水の資源的価値(=経済的価値)だけにあるのではないことに注意を払っておきたい。地域の社交場であり、生活の知恵を学ぶ場であったことに注目すべきだろう。前者は、近代化のなかで水道、キッチン、洗濯機に取って代わったものだからである。しかし後者は、人間関係が基盤となるため、代替不可能な価値ともいえるものだ。だとするならば、代替不可能な価値こそが、水場の本質的価値といえるのではないだろうか。自宅には水道、キッチン、洗濯機があるにもかかわらず、人びとはわざわざ水場に通うからである。ともあれ、このような「価値」が水場には隠されていることを確認しておこう。

浜の川湧水の「価値」存続の論理については、77号で詳しく論じたことから、本号では、水頭地区の「価値」存続の論理に焦点をあてて論じていきたい。

消滅の危機を乗り越えてきた「水頭の井戸」

全国各地の水場では、利用者・管理者の減少や高齢化によって担い手不足が深刻化していることはすでに述べた。にもかかわらず、驚くことに水頭地区では、他地域に転出した人、亡くなった人以外は82年間脱退者を一人もだすことなく、水場の掃除が続けられているのである。つまり、水頭の井戸にも「価値」存続の独自のしくみがあるのだ。

そこで本研究では、高齢化の進む水頭地区において、なぜ82年間も脱退者をだすことなく水場の掃除が続いているのか、その理由を分析することを試みた。

水頭地区とは、島原市の中心商店街として知られる一番街アーケードに位置する中堀町商店街の裏手の一角を指す。中堀町町会内の3班と4班に該当するが、「水頭」は、この班のつながりとは異なり、独自の強いつながりがあると地元では認識されている。

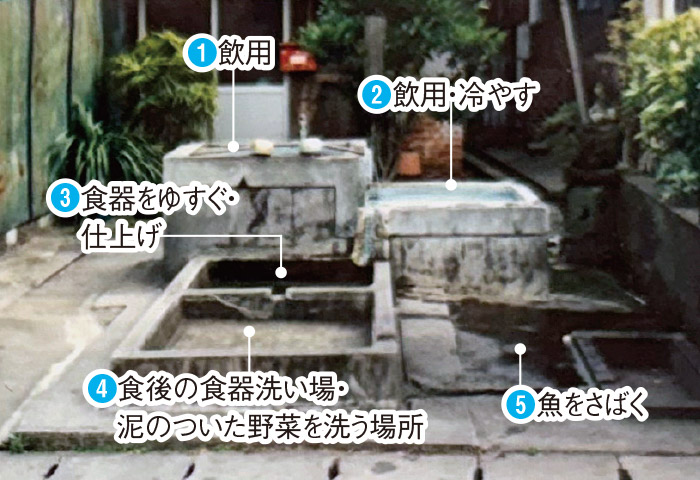

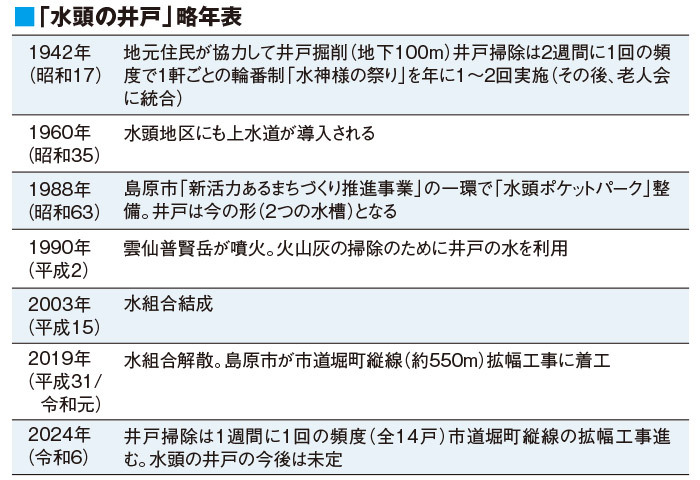

水頭の井戸は、1942年(昭和17)の戦時中に地元住民が協力して地下100mに掘られた(毎日新聞1988年8月21・27日、朝日新聞1988年3月20日)。5つの区分にわけられ、浜の川湧水のように、利用の使い分けがなされていた。順番に、❶飲用、❷飲用・保冷用、❸食器のゆすぎ・仕上げ、❹食器洗い・泥のついた野菜洗い、❺魚をさばく、といった具合である。年に1、2度集まって会食や余興を楽しむ水神様の祭りもあったが、高齢化によって老人会に統合されたという。

当初の井戸掃除は2週間に1度の頻度で、1軒ごとの輪番制であった。土地の所有権については5軒程度で共同の権利書があったと語る人もいる。

1960年頃に水頭地区に住んでいた田端令子さんによれば、「井戸端で遊ぶ子どもたちをいいときは褒めて、水槽の縁に土足のまま上ったりすると、水神様に怒られるといった感じでよく叱るおばあちゃんも2人くらいいました。私たちは自分の家でしつけられるというよりも、そういう人たちの言葉をよく聞きました」と話してくれた。水頭の井戸端も地域で生きるための生活の知恵を学ぶ場所であったのである。

1988年(昭和63)には、島原市の「新活力あるまちづくり推進事業」の一環で「水頭ポケットパーク」に整備された。その際、地主から市に土地の提供があったようだ。総工費は243.8万円(半額は長崎県の補助)。当時の新聞記事では「水の都・島原の新しい名所」になることや「井戸端会議の新名所」になることへの期待が語られている(島原新聞1988年3月18日・読売新聞1988年3月21日)。井戸は2つの水槽にわかれ、①飲用、②保冷や洗い場の機能が維持されたが、利用者のほとんどは水汲みの利用である。現在は14軒で管理し、週に1度の掃除の輪番制が引き継がれている。

1990年(平成2)に雲仙普賢岳が噴火した際には、火山灰の掃除をする際に、水頭の井戸のありがたさを痛感したと話してくれる人もいた。

現在、水頭の井戸は存続の危機にある。市による道路拡幅工事計画にかかっているからである。市道堀町縦線付近ではイオン島原店が新装開店し、交通量が増加した。市は2019年度から堀町縦線(約550m)の拡幅工事に着工し、残りは一番街アーケード前から白土湖(しらちこ)通りまでの「水頭工区」の約220mとされ、2027年度に完成予定である。この拡幅工事に伴って、水頭の井戸も影響を受ける。地元住民は、小さくてもいいから残してほしいと井戸の存続を要望している。

調査をしていてハッとさせられたことは、水頭の井戸は82年もの歴史のなかで、消滅の危機の連続であったことだ。1960年(昭和35)には水頭地区にも上水道が導入された。上水道には使用量に応じて費用がかかる。水頭の井戸を利用していた住民は「どうして水にお金がかかるのか」と市役所に抗議に乗り込んだそうである。水頭の井戸水を引き込んで利用していた住民が支払うのはポンプの電気代だけであった。水そのものは無料なのであり、利用権の対価として井戸の管理(掃除)を担うことがルールであったからである。水は決して貨幣交換できるものではなかったからだ。上水道の導入は全国各地で井戸利用をやめる契機となったが、水頭地区では利用頻度は減ったものの、利用をやめる住民はいなかったようだ。

さらに2003年(平成15)から2019年(平成31)まで水組合を結成していたことがあった。井戸の掃除道具などの購入のために組合費を徴収する必要があったからだ。しかし、その後に島原市が費用を負担するようになり、組合費の徴収が不要となり、組合の解散を選択している。

にもかかわらず、不思議なのは、組合は解散したのに、井戸掃除は脱退者をだすことなく、続けていることだ。組合の解散を契機に、掃除をやめる人がいてもおかしくないのに、である。水頭の井戸では、1軒ごとの当番であるため各家の負担は大きいはずだ。

じつは水頭地区では、この掃除当番を「家」単位としていることがむしろ管理の存続性を高めていることに私たちは気づかされることになった。水場の掃除当番は浜の川湧水がそうであるように、地元町内会の班や組ごとに複数の家が協力して行う場合が少なくない。1軒で行うことは、一見すると脆弱な体制にも思えるのだが、より強い責任感を持たせることにもつながっているのだという。いったいどういうことなのだろう。

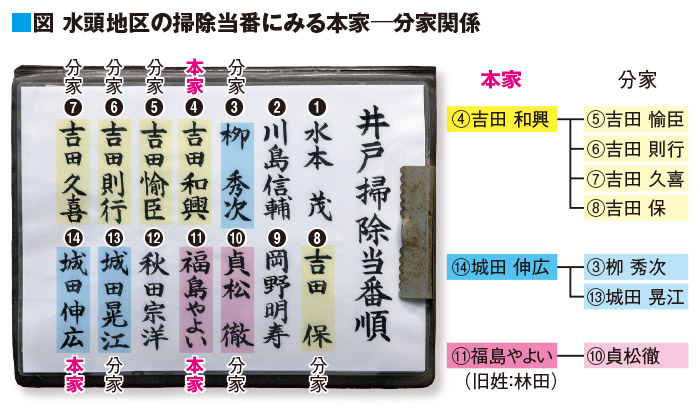

「イエの務め」による「価値」存続のしくみ

下図をみていこう。水頭の井戸の掃除当番順が示されている。14軒での輪番制である。そこに、「本家—分家」の関係性を書き込んだ。すると、水頭の管理体制は、吉田家、城田家、林田家(現・福島家)の3軒による「本家—分家」関係が核となり、そこに周辺の家々が加わっていることがみえてきたのである。たとえば、④吉田和興(かずおき)さんの母親の姉妹は城田家に嫁いでおり、吉田家と城田家は親戚関係でもあるのだ。

「水頭は独特の関係性」とか、「水頭は家族のようなつながり」と口々に語られていたのだが、なかなかその実態はつかめないでいた。夏の調査合宿では台風10号が迷走の末直撃することになり、1日半で調査をとりやめ、データ不足のまま東京に戻った。

学生たちはその後も諦めることなく、関係者への電話でのインタビューやFAXでのやりとりを行い、遠隔での調査を重ねた。その結果、浮かび上がってきたのが、3軒の「本家—分家」関係を核とした「家族のようなつながり」の実態なのである。

「本家—分家」関係を核とした管理体制は「本家ががんばっているのに抜けられない」とか、「自分よりも年上の人がやっているならば続けよう」といった心持ちの醸成につながっていたようである。

吉田家の本家では、掃除当番が3世代にわたって続けられている。吉田和興さんは、島原市から離れていた時期があり、その期間は母親が管理を担っていた。しかし、高齢だったこともあり、「掃除を免除してもらっていた」のだという。和興さんが戻ってきてからは、支えてくれた分家や家々に対して、「貸し」があって「その分働こうと思っている」というのである。そうなのだ。地域での人間関係は、「貸し借り関係」の積み重ねである。病気や怪我、介護や進学など家庭の事情によっては掃除が免除されるケースは各地でみられることでもある。水頭地区ではその「貸し」を返すことが原動力のひとつにさえなっているようなのだ。

水場の管理を82年のような長い時間軸で捉えつつ、その一瞬一瞬を共時的に切り取ってみるならば、構成員全員が平等な負担であることはむしろ少ないかもしれない。このように、一時期の構成員の平等性を重視する考え方をここでは「共時的平等性」と呼ぶことにしよう。しかしながら、この考え方は水場の管理には不向きであるのかもしれない。というのは、現在の水場の管理の現状をみると、先に述べたような事情から掃除の負担が均等でないことが少なからずあり、こうした偏りが担い手の脱退を招くひとつの要因ともされているからである。過去の「貸し借り関係」を顧みずに、現在の状況だけをみると、一部の人が得をして、一部の人が損をしているようにみえる場合もあるのだろう。このように負担の偏りが明らかになると、不満を感じて水場の管理から手を引くケースが後を絶たない。

それに対して、水頭地区では、長い時間軸のなかで各家の負担が平等になることを重視して運営されてきた。この考え方を「通時的平等性」と呼んでおけば、水場の管理はこの「通時的平等性」の考え方で捉えることが有効であるように考えられる。この「通時的平等性」の考えが有効なのは、「家」を掃除当番の単位に割り当ててきたからでもある。班や組といった複数の家々で構成される単位を掃除当番とした場合、そのときどきの事情によって構成員が入れ替わりやすく、固定化しにくい傾向にあるからだ。

実際に、77号の「表3 浜の川湧水の掃除への参加者数」を見返してみれば、浜の川町内会においても週ごとの各班の参加者数にはばらつきがみられる。このような変動は、班や組を単位とする限り、避けられないことである。参加者数のばらつきは、班内での負担の偏在化を招きやすく、世代を超えた「貸し借り関係」を築くには不向きである。

水頭地区では、82年にわたり、世代を超えた「お互いさま」といった家同士の「貸し借り関係」を築き上げてきた。共時的にみれば不平等であったとしても、それをむしろ存続の原動力に変えてきたのだ。その結果、たとえ世代交代や危機が訪れても、「この先も続いていくでしょう」と自信を持って語られるのである。

まとめよう。ここまでみてきたように、高齢化の進む水頭地区において、なぜ82年間も脱退者をだすことなく水場の掃除が続いているのか、その理由を分析してきた。水頭地区では、「家」を担い手継承の単位とし、吉田家、城田家、林田家の3軒の「本家—分家」関係を核に掃除のしくみがつくられてきた。井戸の管理は、「イエの務め」として継承されてきたからこそ、脱退者をうみだすことなく、82年間も続けられてきたのである。そして、このことは結果的に、水頭の井戸の「価値」の存続にもつながっていたといえるのである。

水場の「価値」存続の2つの方法

名水百選選定地をはじめとする水場の担い手をめぐる従来の政策的対応は、担い手の「数」の増減に囚われがちで、①当該自治会の構成員の動員、②外部のNPOやボランティアの動員、それも難しい場合は、③清掃業者に委託してきた。しかし、いずれの方法も水場の「価値」のわからない人が動員されることとなり、結果的に水場の「価値」存続にはつながりにくい方法であった。

それに対して、本研究では、住民の暮らしに根付いた「浜の川湧水」と「水頭の井戸」の2つの水場の「価値」存続の方法を明らかにしてきた。77号では、浜の川湧水の「価値」存続の論理を分析し、水場の「価値」のわかる少数の熱狂的なファンを開拓するという驚くべき道筋を示した。そして本号では、水頭の井戸の「価値」存続の論理を分析し、本家—分家関係に支えられた「家」単位で継承する道筋が浮かび上がってきた。

すなわち、本研究では、①水場の「価値」のわかる少数で熱狂的なファンを育てるべきなのか、②当該地域の家々の関係性を考慮したうえで、「イエの務め」として「家」を管理の単位にすることが有効なのか、従来の政策にはなかった新たな選択肢を示したことになる。もちろんこの2つの方法は万能ではないし、水場の管理のしくみには、それぞれの地域固有のあり方がある。この固有性とは地域によって少しずつズレがあるため、個別具体的なケーススタディを丁寧に積み重ねていくしか方法はない。本研究ではその一端を示したことになろう。

2024年5月に政府の環境施策の大綱を定める第六次環境基本計画が閣議決定された。この第六次環境基本計画が画期的なのは、環境保全や環境創出を通じて地域住民のウェルビーイングを高めることが盛り込まれたことだ。環境省は、水質規制のように規制官庁として大切な役割を担っているが、今後は地域住民のウェルビーイング向上へ向けた環境創出にも力を入れることになり、政策の大きな転換点となる。

その意味で本研究は、たんなる水場の存続ではなく、水場の「価値」を存続させることが地域住民のウェルビーイング向上につながることを明らかにしたのである。

最後になりましたが、島原市役所の全面的なご支援と調査にご協力いただいた浜の川町内会、水頭地区のみなさまに心より感謝申し上げます。島原市役所には、水場の「価値」存続の2つの方法を「島原モデル」として各地へ発信し、普及いただけることを願っています。

精一杯取り組んでいた皆さんの提言を受けとめて

島原市市民部環境課主任 原野 聖(ひじり)さん

研究成果発表会の閉会挨拶は島原市市民部環境課主任の原野聖さんにお願いしました。原野さんは5月と8月の現地調査の際、休日も含めて全面的にご協力くださった方です。ご発言を一部ご紹介します。

皆さんにお会いしたのは夏の気配漂う5月のGWでした。25度を超える暑さのなか、自らの足で島原を歩き、地元の人、観光客に話を聞いていました。そして、集めた情報を持ち帰り、市役所の会議室で夜遅くまで討議していましたね。

史上もっとも暑い夏となった8月の合宿は、台風10号の接近によって予定より早く帰らざるを得なくなりました。しかし、限られた時間のなか全員で協力しながら精一杯取り組んでいた皆さんの姿を、昨日のことのように覚えています。

私は夜の討議に参加させていただいて、日常業務ではなかなか触れることのない住民の皆さんの生の声を、皆さんの調査を通じて知ることができました。また、8月24、25日に開催した「名水サミット in しまばら」では、野田先生の基調講演を通じて、皆さんが調べた「浜の川湧水」を中心とする島原の水場の現状と課題を来場者に広く伝えることができたと思います。

実は、私も9月から浜の川湧水の掃除にプライベートで参加しています。いざやってみると、タイルの汚れを落とすだけでも一苦労で、井戸をきれいにするのがどれほど大変なことなのかを痛感しました。

本日は野田先生と皆さんに貴重な提言をいただきました。自分たちが使う水に愛着があれば、たとえ掃除一つとってもそれは自分のためだけではなく、いろいろな人たちの幸せにつながるのだ――そういうことを実感するよい機会になりました。いただいた提言を職員全員で共有し、今後の政策に反映させていきたいと思います。

皆さんも「今、島原市はどうなっているかな」「私たちの提言は生かされているの?」など気になると思いますので、ぜひまた島原にお越しください。

言葉の裏にある「真意」をくみ取ったゼミ生たち(編集部)

原野さんが振り返ってくださったように、二度にわたる島原での現地調査は暑いなかで行なわれましたが、ゼミ生たちは早朝から深夜までがんばりました。

春合宿の夜の討議で、野田さんはゼミ生たちに文化人類学者・山口昌男の「文化とは危機を回避する技術である」という言葉を伝えたうえでこう語りかけました。

「存続している浜の川湧水、水頭の井戸は、実は危機の連続だったはず。それでも今あるのは危機を乗り越えて文化となったからだ。人が話した言葉を鵜呑みにせず、その人の行動をよく見て、きちんと真意をくみ取れるような調査をしていこう」

その言葉通り、ゼミ生たちは地元の人びとが観光客について語った内容に温度差があることに早い段階で気づくのです。そして、人の言葉ではなく行動に着目して、その違和感がどこから生じるのかを見事に解き明かしました。

ゼミ生たちは野田さんの教え通りに真意をくみ取り、期待以上の成果を収めました。研究活動を終えたゼミ生たちのコメントは、2月下旬に当センターのHPで公開しますので、ぜひご覧ください。

(2024年8月26、27日、11月25日取材)