水の風土記

ウナギにまつわるすべての謎を

解き明かしたい

〜ウナギ研究最前線と資源保護について〜

ウナギは日本人にとって非常に身近な魚です。しかしその生態は謎に満ちています。例えば、人類が初めてウナギの卵を見つけたのはほんの数年前です。その発見に携わった青山さんは、ウナギの謎を解き明かすために、世界中を駆け回っています。最近、天然のシラスウナギが激減しているという報道が目につきますが、「本当に減っているのか?」と自ら河口に赴き、網ですくい捕ってデータを集めてもいます。身体を張って研究を続ける青山さんに、これまでにわかったウナギの生態やこれからの保護についてお聞きしました。

-

-

東京大学大気海洋研究所

海洋アライアンス連携研究分野 特任准教授

青山 潤 あおやま じゅん -

1967年生まれ。神奈川出身。東京大学農学生命科学研究科博士課程修了。東京大学大気海洋研究所で塚本勝巳 前教授とともにウナギの研究に携わる。2008年より現職。著書に『アフリカにょろり旅』(講談社 2007)、『うなドン 南の楽園にょろり旅』(講談社 2011)がある。19種類目となる新種ウナギを発見した経緯は3冊目の著書として上梓予定。

ウナギの祖先は深海魚だった?

蒲焼や鰻丼などウナギは日本の食文化と深くかかわっている魚です。しかし、生態については非常に謎が多いのです。我々に馴染み深いニホンウナギをはじめ、地球上にはこれまで19種類のウナギが知られています。そのうちもっとも古いと考えられるのはボルネオ島だけに棲むボルネオウナギ。この遺伝子を調べたところ、約4000万〜7000万年前、つまり恐竜が絶滅するかどうかという時代に生まれたことがわかりました。

また、ウナギやウツボ、ハモのように「にょろにょろした魚」のうち、唯一ウナギだけが川に棲んでいます(ドジョウはコイの仲間)。ふつうは仲間と似たような場所に生息するはずなので「なぜウナギだけが川に棲んでいるのか」と疑問に思って遺伝子を調べていくと、ウナギの近縁種はなんとフクロウナギやシギウナギなど水深数百mの外洋に棲むいわゆる深海魚でした。つまりウナギは外洋から沿岸域を飛び越えて川の中で暮らすようになった不思議な生きものなのです。

ウナギには「山芋変じて鰻と化す」という俗説があったくらい、どこで生まれるのかさえわかっていませんでした。世界で最初にウナギの産卵場所を突き止めたのは、デンマークの海洋生物学者であるヨハネス・シュミットです。シュミットは、1900年代初頭にデンマークの王室とビール醸造会社のカールスバーグから資金を調達して海洋調査船を仕立て、世界をめぐる壮大な航海も行っています。シュミットが1923年に発表した論文で、ヨーロッパウナギとアメリカウナギはサルガッソー海、これは「魔の海域」と恐れられているバミューダトライアングル付近の海ですが、ここで産卵していることが初めて示されました。ヨーロッパから見れば6000kmくらい離れている場所です。川の中に棲んでいるウナギが、実は地球規模の大回遊を行っていたのです。

ニホンウナギを追って南へ。そして東へ

では、私たちが食べているニホンウナギはどこで生まれているのでしょうか。1967年(昭和42)に日本の調査船が台湾の沖から初めてニホンウナギの仔魚「レプトセファルス」を報告しました。1970年代(昭和45〜54)になると東京大学の学術研究船「白鳳丸」(はくほうまる)がウナギ産卵場調査に乗り出しますが、なかなか成果は上がりませんでした。わずかに採集されたウナギの仔魚も体長5cmほどで、いつシラスウナギになって河川へ遡上してもおかしくないものばかりでした。つまり、産卵場所が台湾周辺にあるとは考えられませんでした。

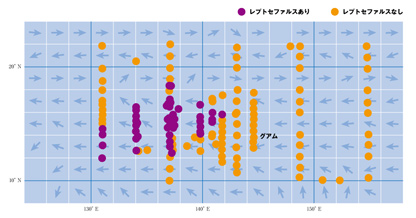

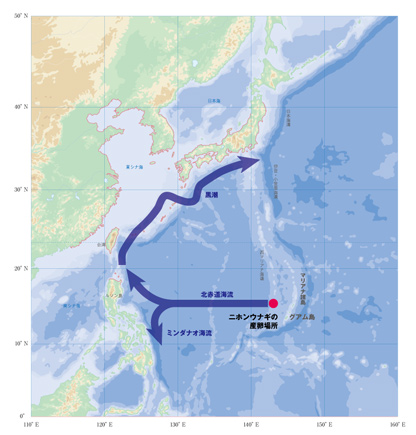

ご存じのように日本や台湾の沖には黒潮が流れています。ニホンウナギの仔魚は海流に乗ってくると予想されますので、調査海域はまず黒潮を遡るように南へ、さらに1980年代(昭和55〜平成元)になると黒潮の源流部を越え、ゆっくりと西向きに流れる北赤道海流沿いに東へと移動していきました。私の師である塚本勝巳先生がグアム島の西側で体長1cmくらいのレプトセファルスを1000匹以上捕獲したのは、ようやく1991年(平成3)になってからです。

「ニホンウナギの産卵場発見」の論文が学術雑誌『ネイチャー』に掲載された年に、私は塚本研究室に入りました。塚本先生の論文は称賛を集める一方で、「体長1cmならば産まれて2週間近く経っているのだから、そこは産卵場ではないのではないか?」という声もありました。

1991年(平成3)の発見により、ウナギ研究の巨人である北大西洋のシュミットのレベルにようやく追いつきました。しかし、生まれたばかりのウナギの子どもや卵を見た人は誰もいないという状況に変わりはありません。塚本先生を始め、当時、ウナギ産卵場調査研究に関わっていた人たちは誰も満足しませんでした。〈研究者気質〉というのでしょうか、「もっと小さな子どもを、さらには卵を……」と追い求めていくのです。

1994年(平成6)に引き続き研究航海が行われ、ほぼ同じ場所で数千匹のレプトセファルスを採集する事に成功しました。これで1991年の結果がまぐれではないことを証明したのです。

時間と場所を特定する「新月(しんげつ)仮説」と

「海山(かいざん)仮説」

1995年(平成7)にも調査を行ない、推定産卵場はある程度は絞り込まれたのですが、広大な海の中で卵や生まれたばかりの仔魚を採集するためには、産卵の時間と場所を厳密に特定しなければなりません。そこで考えだされたのが「新月仮説」と「海山仮説」です。

まずは時間です。魚の耳石(じせき)をご存じでしょうか。内耳にある炭酸カルシウムの結晶で、1日に1本ずつ木の年輪のような輪紋が形成されることがわかっています。つまり、仔魚の耳石の輪紋を数え、採集した日から逆算すれば、その個体の誕生日がわかります。1991年7月に採れた仔魚の誕生日を調べたところ、それは5月と6月の2つに分かれ、それぞれが「新月」の前後に集中していることが明らかになりました。つまり、ウナギは産卵期間中にダラダラと卵を産むのではなく、月のない夜に一斉に産卵するというのが「新月仮説」です。

次は場所です。1991年(平成3)から1995年(平成7)にレプトセファルスが採れた場所をみると、北緯15度付近に集中しています。ここはちょうど西向きに流れる北赤道海流の中ですが、東経142度から東側ではまったく採集されていないことがわかります。このことからウナギの産卵場は北緯15度、東経143度付近にあると考えられました。その付近の海底には伊豆・小笠原から続く海底山脈の南端部、西マリアナ海嶺(かいれい)の海山があるのです。南からスルガ、アラカネ、パスファインダーと並んでいますが、例えばアラカネは海面下9mまで頂上が隆起しています。実際にゴムボートで近づいて上から覗くとサンゴ礁があり、きれいな魚がたくさん泳いでいます。

はるばる東アジア一帯からやってきた親ウナギは、新月の夜を逃すと1カ月近く次の産卵を待たなければなりません。産卵場周辺の海域は3000〜4000mもの水深ですので、ウナギがフラフラと泳いでいたらサメやマグロの格好の餌食になってしまうでしょう。しかし、海山があれば、サンゴ礁の下の岩場など隠れ場所を提供すると考えることができます。さらに、黒潮から小笠原諸島方面へ流れる1本の分支流があって、西マリアナ海嶺の上も通っています。ウナギたちは、まだ海流として認められていないようなこの小さな潮の流れに乗って、南下しているのではないかと私たちは考えました。海底火山は地殻が分厚くなっていて地磁気や重力の異常が起きるので、回遊するウナギにとって目印になるはずです。すなわち、ウナギは西マリアナ海嶺の海山付近で産卵する。これが「海山仮説」です。

「甘い水」と「辛い水」の境目で

「新月仮説」で時間を、「海山仮説」で場所を特定しましたが、なかなか成果は上がりませんでした。今振り返ると、2つの仮説に縛られすぎていたように思います。地道に海流を遡るように西から東へと進めてきた調査を、一気に海山のそばまで飛ばしてしまった。つまり一攫千金を狙ったようなものです。

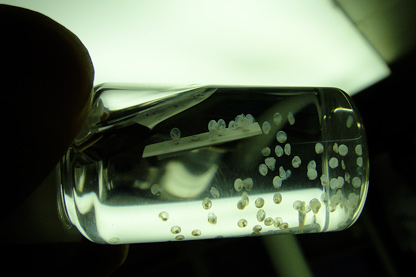

2005年(平成17)は「初心に返ろう」といったん西へ戻って徐々に東に調査していくことにしました。すると、目も口もできていない孵化後2〜5日ほどの仔魚を採取することができました。体長は5mm以下でした。これらはレプトセファルスの前段階にあたる「プレレプトセファルス」です。生まれたばかりのウナギの子どもを捕獲することができたのです。耳石解析の結果、産卵は新月の2日前だったこともわかりました。

となると、残るは卵だけ。しかし、卵の状態でいるのはせいぜい1日半ほど。それを逃すと孵化してしまいます。しかし海は広大ですから、なんとか1日半で調査できる範囲まで海域を狭めなければなりません。調査には口径3m、目合い0.5mmのネットを用いていますが、1回ネットを入れて引き揚げ、次にネットを入れる間隔は約30kmあります。これは山手線の南北ほどの距離です。ウナギが集まって産んだ卵が、仮に東京ドームくらいの塊だったとすると、山手線ほどの間隔でネットを入れても捕まえられる確率は限りなく低いでしょう。だからもう少し場所を特定する何かが欲しかったのです。

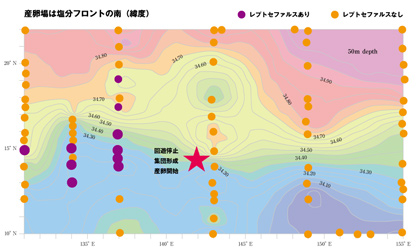

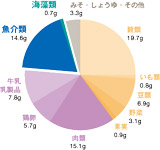

そこで出てきたのが「塩分フロント仮説」です。図を見てください。これは海面下50mの塩分濃度の分布で、赤い部分が「辛い水」、青い部分が「甘い水」です。辛い水とは、偏西風などの影響で蒸散が活発なため塩分濃度が高い海水のこと。甘い水とは、南方でよく降るスコールなどによって、塩分濃度が薄まった海水のことです。この辛い水と甘い水が接する潮目が北緯15度付近に横たわっています。仔魚の捕獲ポイントを合わせると、南のほうに集中していることがわかります。北から回遊してきた親ウナギが潮目を感知し、産卵場にきたと認識して産卵行動に移るのではないかと考えられます。これが「塩分フロント仮説」です。

新月仮説で時間を、海山仮説と塩分フロント仮説で詳細な位置を決めました。3つの仮説に基づいた調査で、2009年(平成21)に世界で初めて32個の卵を発見することができました。2011年(平成23)に1航海、2012年(平成24)にも2航海してすべて成功。合計500個ほどの卵を採取しています。卵の直径は1.6mm。卵が分布しているのは水深150m〜180mでした。3つの仮説によって、ニホンウナギの産卵場はほぼ証明することができたと言えます。

産卵シーンの撮影に挑戦

卵は採取できましたが、それでも満足しないのが研究者気質です。次は産卵シーンを見てみたいとなります。東京大学大気海洋研究所(現:日本大学生物資源科学部)の塚本勝巳教授は、2012年の夏、独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)の大深度有人潜水調査船「しんかい6500」による調査を行いました。「ウナギが産卵のために集まっていたら突っ込んでいって採ってやろう」と、しんかい6500に刺し網まで装備しました。これは本来あり得ないことなのですが。

また、広大な海の中でオスとメスが出会うのですから、なんらかのフェロモンを発しているはずです。そこで人工的に成熟させたメスウナギの卵巣を冷凍して持参し、しんかい6500とディープトウと命名されたハイビジョン深海撮影システムにぶら下げました。

残念ながら産卵シーンは撮れませんでしたが、ハイビジョンカメラでいわゆるウナギの形をした魚の姿が撮影されました。この海域にはクビナガアナゴやヘラアナゴなど深海性のウナギの仲間かニホンウナギしかいないはずですので、この映像がニホンウナギであることを否定する証拠はどこにもありません。この発見は、塚本先生が学術論文として公表され、さらに詳細な調査が続けられることになっています。ウナギ産卵場調査は、レプトセファルス、プレレプトセファルス、卵の採取を経て、今は親ウナギの産卵シーンを見るというレベルにステップアップしているのです。

予想通り減りつづけるシラスウナギ

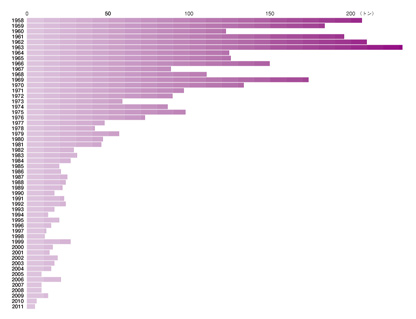

ここ数年、「シラスウナギが激減している」というニュースをよく見かけますが、実は急激に減少しているのではなく、1970年代(昭和45〜54)から着々と減っているのです。研究者は以前から「対策が必要です」と言い続けてきましたが、具体的な方策は取られませんでした。

※シラスウナギの採捕量については、海面漁業生産統計調査と内水面漁業生産統計調査で別々に公表しているもので、シラスウナギの海面と内水面の計は公表していない。表で「計」としているものは便宜的に公表単位で合計している

※1968〜1980年までの内水面の採捕量については、河川計と湖沼計で別々に公表が行なわれており、内水面計が公表されていなかった。表においてはシラスウナギの河川計と湖沼計の採捕量を公表単位(トン)で足したものである

なぜ急に騒がれるようになったのか。ウナギの養殖は、河口付近にやってきたシラスウナギを捕まえて育てて出荷するしか方法がありません。近年、日本の養鰻池のシラスウナギのキャパシティは概ね20万トン前後で推移していましたが、ついにそれだけの量すら確保できなくなってきたからです。

ウナギは今、日本だけでなく世界中で減少しています。原因は3つ挙げられています。1つめは、ウナギが生涯で最も長い時間を過ごす河川の環境が悪化していること。次はシラスウナギの乱獲。そして3つめが、地球温暖化などの影響です。間違いなくこれらの3つの原因が複雑に絡み合っていると考えています。

生まれたばかりのウナギを運ぶ北赤道海流は、フィリピンの東方で北に向かう黒潮と南に向かうミンダナオ海流の二手に分かれます。ニホンウナギは黒潮に乗って北に行かなければなりません。南に流れると死んでしまうのです。これを「死滅回遊」と呼びます。調査の結果、2009年(平成21)以降の産卵場は北緯13度付近にあったことがわかっています。コンピュータでシミュレーションすると、北緯14度で産まれればほとんどが黒潮に乗ることができるけれど、北緯13度では大多数がミンダナオ海流に取り込まれてしまうことになります。このため、近年のシラスウナギの不漁は、産卵場の位置が南に偏ったため、死滅回遊が増加したことによるのでは考えたのです。

ところが、2012年(平成24)5月と6月の航海では卵が北緯14度以北で採集されました。コンピュータ上ではまったく問題のない場所です。「来シーズンはたくさんシラスウナギが捕れるのではないか?」と期待したのですが、いざフタを開けてみると去年の半分にも満たない最悪の状態です。

海流によるベルトコンベアは正常に働いているのに子どもがこない。つまりインプットが少ないのです。産卵に来る親ウナギの数そのものが激減しているのだろうと、今は考えています。

まずは川にいる親ウナギを残したい

環境省はニホンウナギを絶滅危惧種に指定して保護に乗り出していますが、シラスウナギは減り続けています。独立行政法人水産総合研究センターがウナギの人工孵化による完全養殖に取り組んでいますが、実用化には大きな課題も残っています。

この危機的な状況をどうにかしたいと、日本、台湾、韓国、中国の研究者および各国の養殖や流通にかかわる業界団体が1998年に設立した「東アジア鰻資源協議会」が2012年(平成24)3月に緊急シンポジウムを開きました。そこで私たちは「まずは川にいる親ウナギを捕るのをやめるべきである」と提言しました。今、川に棲んでいるウナギは、やがて産卵のため海へ下ります。とりあえずそれを保護することで直近の資源を確保しつつ、中長期的には「シラスウナギの漁獲制限」も見据えていかなければなりません。2013年(平成25)になってから、鹿児島、宮崎、愛知、静岡の4県が川の中の親ウナギの漁獲を禁止することを決定しました。

また、「鰻川(イールリバー)計画」というプロジェクトを進めています。東アジアの国々に数本ずつ鰻川を設けて、毎月同じ時間に同じような方法でシラスウナギのモニタリング調査を行なうのです。というのも、シラスウナギの漁獲量は水産庁のデータしかないのですが、禁漁期があるため年間通じてのデータではありませんし、安値であればあまり捕らないといった社会的ノイズも響きやすい。さらに、実態はよくわかりませんが、相当な量の密猟が横行しているとの噂も聞いています。ですから、モニタリング調査で正確な資源量をつかむ必要があります。

夏にシラスウナギがやってくる?

相模川で2009年(平成21)11月からシラスウナギのモニタリング調査を毎月行なっていますが、面白いことがわかってきました。シラスウナギ漁は「冬の風物詩」としてテレビで紹介されるように、一般的には11月から翌年4月まで許可されています。ところが1年を通じて調査してみると、夏にもたくさんのシラスウナギが来ていることがわかりました。

グラフを見てください。2010年(平成22)は3月がピークで4月、5月も減少しています。「もうシーズンは終わりだな」と思っていたら、6月にたくさん捕れました。2011年(平成23)も3月がピークで4月にガクッと減りました。しかし、5月と6月にたくさん捕れています。相模川のデータだけを見ると「ピークは夏なのではないか」とさえ思えるのです。

「ウナギは夏に生まれ、晩秋から冬にかけて日本にやってくる」。これが従来の定説でしたが、私たちのデータを見る限り6月にピークがあります。前年の夏に生まれたウナギが1年近くかけてやってきているのか、それとも産卵期が冬にずれこんでいるのか……。

そこで6月に採集されたシラスウナギの耳石を調べたところ、年末から冬にかけて生まれているシラスウナギの多いことがわかりました。私たちは産卵場で5月に卵を採っていますし、相模川の個体数が少ないので、この結果だけで何が起きているのかを厳密に特定することはできません。残念ながら去年と今年は、シラスウナギの数自体が少なすぎてピークすらよくわからない状況です。

この話を各地で話したところ、鹿児島県の種子島のシラス採捕組合や宮崎県のNPO、福岡県の九州大学、和歌山県の県立博物館がモニタリング調査に参加してくれました。国内は5グループで、台湾もこれからスタートします。私はフィリピンでも調査しています。ほんのわずかですが「ルソン島の最北端にニホンウナギがいる」という論文が1976年(昭和51)に発表されているからです。

先ほど死滅回遊について説明しましたが、ミンダナオ海流で南に流されて生きているニホンウナギが増えているかもしれないと考え、2011年(平成23)の冬から毎月フィリピンに通っています。マニラからバスで18時間かけてアパリという街へ行き、漁師からシラスウナギを買って帰ってきます。1カ月のうち1週間は費やすことになるので、最近では「いい加減にしろ!」という声も聞こえてきますが。

2008年(平成20)から2009年(平成21)の単発的な調査ではニホンウナギがかなり混じっていました。しかし定期的に調査するようになってからはさほど多くありません。年によって変動が大きいようです。

「死ぬぞ!」と言われながらも新種を探す

そのフィリピンで私たちは19種類目となる新種のウナギを発見しました。事の始まりは2002年(平成14)に既知のウナギ18種類のいずれとも遺伝子が一致しないレプトセファルスを採集したことでした。

海流などの情報から、このウナギが河川へ上るのはフィリピン北部だろうとあたりをつけて、2007年(平成19)にとりあえず現地に行きました。ところが親ウナギの色も形もなにもわからない。とにかくローカルバスに延々と乗って市場に行き、売っているウナギを買ってくるしかなかった。乗っていたバスがパンクしたり、大水害に遭ってバスが動かなくなったりといろいろありました。

2回目の調査のとき、薫製になっているウナギを入手しました。このウナギの遺伝子が、海で捕れた新種と思われるレプトセファルスの遺伝子と一致したのです。生きたウナギを捕りたいと市場の人に伝えると「ネグリートしか捕れない」と言うのです。ネグリートとはフィリピンの先住民族で、色は黒くて髪の毛が縮れている小柄な人たちだと聞きました。狩猟民族なので自分たちが山を下りるのではなく、町の人間が酒やタバコ、砂糖などを持っていって物々交換するそうです。しかも、フィリピンの実質的な公用語であるタガログ語は通じない。「お前らなんか行ったら死んでしまうぞ!」と言われて相手にされませんでした。

でも、我々はネグリートのところへ行ったんです。ガイドを雇って行けるところまでジープで行き、電気もガスもない掘立小屋で一晩寝て、翌朝から8〜9時間かけて歩いてようやくたどり着きました。さんざん脅かされていたのですが、ネグリートは普通の人たちでした。森の中から犬とモリだけで野ブタを捕まえてきて、私たちに振る舞ってくれたりしました。

「生きているウナギが欲しい」と頼むと、ミミズやカブトムシの幼虫などを針に付けて、村の周りの川に仕掛けました。40匹ほど捕れたウナギを持って山を下り、日本で調べてみるとやはり新種だったのです。2009年(平成21)に報告しましたが、ウナギの新種は1939年(昭和14)以来発見されていなかったので、実に70年ぶりのことでした。新種を発見するまでの話を、近々3冊目の単行本としてまとめる予定です。

「科学」に興味を持つきっかけになれば

私はこれまで2冊のエッセイを書いていますが、現在の研究者としてはあまり意味のないことです。「お前ヒマだな。こんなことをする暇があったら論文を書け!」とよく言われますからね。

1冊目である『アフリカにょろり旅』(講談社 2007)を書いたきっかけは、作家の阿井渉介(あいしょうすけ)さんに勧められたからです。2001年(平成13)の調査航海で取材のために乗船していた阿井さんに、船の上でウナギをめぐる冒険談を話したところ、「それを書いたらどうですか? 研究者がインプットのときに何をやっているのかを伝えないから、一般の人たちは『大学の研究者は密室にこもっている』というイメージを抱くのですよ」と言われました。そのとおりだなと思ったのです。振り返ると、私自身もウナギの標本を世界中から集めることに面白さを見出して、それが研究を続けるモチベーションだったのです。学術的なことはいっさい抜きで書いてみることにしました。

従来の研究者像を覆そうと「すさまじく汚れたトイレで、いかにウンコをするか?」といった赤裸々な話を書きすぎました。先日、小学校へ講演に行ったときなど、子どもたちに「あっ、ウンコの青山先生だ!」と言われてしまいました。「ウンコじゃない! ウナギだぞ」と言い返しましたが、反省して少し抑えて書いたのが2冊目の『うなドン 南の楽園にょろり旅』(講談社 2011)です。

エッセイを書くのは、1つには研究者の姿を少しでも知ってほしいという思いがあります。もう1つは、科学に興味を抱くきっかけになればいいなと思うのです。今の一般科学書は細分化、先鋭化しすぎていて難しい。私が読んでも、何が面白いのかよくわからないのです。ところが「数字なんか大嫌い」「魚や海に興味はない」という人たちが『アフリカにょろり旅』を読んで「お前たち、なにやってんの?」と興味を持ってくれたことがたびたびありました。私の本を読んで「面白い!」と思った人たちが一般科学書を読み、専門書に触れ、ついに研究者になってくれたらこんなにいいことはないですよね。文章を書くのは科学に対する私なりの貢献ではないかと考えています。

ウナギを自然保護のシンボルに

2013年(平成25)1月から3月まで、南太平洋のウナギの産卵場調査に行きました。南太平洋には7種類くらいのウナギがいるのですが、これまでほとんど研究が進んでおらず、産卵場も謎に包まれたままです。仔魚もまだ100個体ほどしか採集されていません。そのうち80個体は私たちが以前に報告したものです。シュミットが大西洋を冒険したころに匹敵する未開の地といえます。3カ月間で捕れたのはウナギの子ども11匹。「たった11匹?」と呆れられそうですが、100個体ほどだったところに11個体を加えたことは、新たなステップだと考えています。

19種のウナギのうち、産卵場所が明確にわかっているのはニホンウナギだけです。概ね明らかになっているのは北大西洋のヨーロッパウナギとアメリカウナギ、2003年(平成15)に私たちがインドネシアで発見したセレベスウナギとボルネオウナギです。残りの14種についてはまだ推定の域を出ません。

インド洋も調査しています。とにかく全世界のウナギの産卵場を明らかにして、最終的には「なぜ、ウナギは産卵のために3000kmも旅をするのか」という大きな謎を解き明かしたいのです。2009年(平成21)に新種が見つかるくらい、ウナギにはわからないことがたくさんありますから。

ところで「日本人がヨーロッパのウナギを食べ尽くした」という話はご存じですか? ヨーロッパの研究者には「ヨーロッパのウナギだけじゃ足りなくて、今度は自分たちのウナギも食べ尽くしてしまうのか」と言われます。ヨーロッパのウナギの保護は日本よりも進んでいて、2007年にワシントン条約の附属書Ⅱに掲載され、国際取引は規制されています。

それに比べて日本は遅れています。日本の養鰻業の人たちは、シラスウナギが捕れなくなったことを受けて、今度はアフリカやインドネシア、フィリピンなどから熱帯のウナギを輸入しようとしています。私たちは「それはやめたほうがいい」と主張しています。ウナギの生態はよくわかっていないのに、熱帯のウナギを日本人が絶滅させたらどうします? そもそも熱帯ののウナギの資源量なんて誰も知らないのです。「ヨーロッパウナギ、ニホンウナギに続いて、未知のウナギまで日本人が食い尽くした!」などといわれる事態は避けなければなりせん。

日本のウナギが健全に暮らすことのできる自然環境が大切だと考える私たちにとって、価値観が合うのは漁師さんだと思います。「捕れなくなったから熱帯のウナギに切り替える」というわけにはいきません。日本の漁業全体から見るとウナギ漁の規模は微々たるものですが、これからは漁師さんともっと親しくなって、一緒にウナギの保護に取り組んでいきたいと思っています。

ウナギは川の中では最上級の捕食者です。ウナギが安心して暮らせる川は、すべての生きものに快適な環境であるはずです。東アジアに状態の良いウナギを送り出す健全な川が何本かあれば、絶滅という最悪の事態を免れることができるでしょうし、そういう川ならば環境教育の場としても有効です。川のウナギは、海のクジラ、イルカ、ウミガメと同じように自然保護のシンボルになると思います。

それに、やはり日本人にとってウナギは文化なのです。「串打ち3年、割き5年、焼き一生」という言葉があるくらい、蒲焼きにも技が求められます。食べ方も違いますね。関東は蒸してから背開きで焼くけれど、関西は腹開きでタレをつけて直に焼く。浮世絵にも出てきますし、ウナギにまつわる伝説はそれこそ日本中にあります。私はまだ行ったことはないのですが、高級なお店では、庭を愛でながら酒を飲んでウナギが焼きあがるのを待つというじゃないですか。それを風流と感じるのは日本人独特の感性だと思います。すたれていいはずがありません。ウナギは、日本人が大切にすべき存在なのです。

(2013年4月3日)