機関誌『水の文化』21号

一番身近な環境を整えること

衣服気候の風合い

-

-

文化女子大学教授

文化女子大学大学院生活環境学研究科科長

田村 照子 (たむら てるこ)さん -

文化・服装学総合研究所、衣環境学研究所 所長を兼任士課程修了。医学博士。 主な著書に『環境としての被服』1941年生まれ。お茶の水女子大学大学院家政学研究科修(朝倉書店)『衣環境の科学』(建帛社)。

皮膚には水を感じるセンサーがない

湿度と服の関係をお話をする前に申し上げますが、人間の皮膚に「水を感知するセンサー」がないことをご存じですか。

私たちの皮膚には温覚、冷覚、触覚、圧覚、痛覚など特定の刺激を感受する点があります。

例えば皮膚上に直径1mm程度の冷たい刺激を加えると、冷たいと感じる点と、何も感じない点が存在します。この冷たいと感じる点を冷点といいます。冷点の密度は皮下に分布する知覚神経、特に冷刺激にのみ反応して、活発に放電する自由神経終末(冷受容器)の分布密度と関係し、一般に顔面や体幹部では密度が高く、冷たい刺激に高い感受性を示すことがわかっています。圧覚については、皮膚に圧力がかかると受容器が放電して脳に受圧情報を伝えるのです。

こういった仕組みによって皮膚に加えられた温度や圧力は感じますが、水を感じる受容器は見つかっていません。こう言うと皆さんとても驚かれて、「私は汗をかいたときに肌が濡れていることを感じます」と言われますが、それは汗が肌の上で圧覚を刺激したり、汗が流れ落ちるときに触覚を刺激することで、経験的に「汗をかいた」というサインが脳に送られているのです。

試しに、サウナに入って実験してみてください。目をつぶっていて、いつ汗が出はじめたのか、わかりますか? つつつーっと汗が流れた瞬間に「あっ、汗が出ている」とわかりますが、汗をかいたのがいつなのかはわからないはずです。

人間の皮膚に水を感じるセンサーがないということは不思議なことですが、センサーがなくてもそのほかの複合的なサインによって水が感じられるということも、とても不思議なことだと思います。

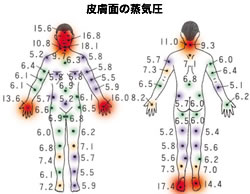

上のグラフでは、皮膚の1平方センチメートルの面積内に、温点、冷点がいくつあるかを示している(温点、冷点とも、薄い色で示したのは身体の前面、濃い色で示したのは身体の背面)。比べてみると、温点より圧倒的に冷点が多いことに驚かされる。どの部位にいくつあるかということも表されていて、冷点が腰に多く分布することからも、「腰が体の要」といわれ、守らなくてはならない大事な部位であることが理解できる。

『衣環境の科学』(田村照子編著 建帛社、2004)の図版を参考に作図

着心地の研究

私の専門の一つは被服衛生学です。放送大学でも「着心地の追究」を8年間テーマにしてきました。

衣服を単にモノとしてとらえれば、戦前の陸軍で使われた装備の総称としての「被服」、演劇などの仮装としての「衣裳」といった呼び名になりますし、「服装」は着たものを外から見たときの呼び名です。「服装」というと着ている人の人格的な要素を感じますね。また「衣服」は衣食住の衣で、服を総合的に表すのに一番適した言葉ではないかと思います。

人が服を着た状態は、中に空気を含んでいて、いわば服は人を包む環境ともいえます。こうしたことから、私は衣服気候とか衣環境と表現しています。20世紀後半から、人工環境は人間の生活を大きく変えました。それに比べて、人間そのものの形態、生理、心理特性は急激には変化しません。そのギャップの中で、衣服の果たす役割は一層大きくなるでしょう。そして従来にも増して、環境と人間特性との関係に軸足を置いた衣服研究、衣生活の追求が求められています。

衣環境として衣服をとらえると、着心地の中にはさまざまな要素があります。例えば「熱がこもる」「汗をかく」というのは、熱学的な要素です。また人が動くと「圧力がかかる」「服と肌が触れ合う」「摩擦が起きる」といった力学的な捉え方もできます。汗をかいたところに微生物が発生して、臭いが出たり、細菌による湿しんができたりする「汚れ」という観点での捉え方もあります。大まかに言って、汗が出るのは生理だけれど、出た汗がどうなるかは物理の問題です。衣服研究の分野でも前世代までは、この生理と物理が混沌としていました。まず、これを整理して捉えることで、衣服研究の可能性が高まるのではないかと考えています。

人間の生理は個々で差がありますし、感じ方も違っています。ですから客観的な評価データを出すためには、サーマルマネキンを開発して役立てています。このサーマルマネキンは、皮膚の上に置かれた汗がどうなるかといったことなど、いわば身体の外で起きていることをシミュレーションする装置です。

汗の大切な役割

湿潤感と湿度に関する実験があります。温度一定の室で湿度のみを上昇または下降させたときの、湿潤感と湿度の関係を探るというものです。人工気候室に入って実験をしますが、不快と感じるのは、体温が下がらず蒸れ感を感じたときということがわかります。室温25度の設定ですと、汗をかかず、室の温度が上昇してもあまり蒸れ感は感じません。身体の中でつくり出される「産熱」と身体の外へ向けて放散される「放熱」のバランスがうまく取れた状態だからです。

人間は汗をかかない程度の気温のとき、湿度と関係なく快適と感じます。

ところが30度を越えた時点から、湿度と不快の相関性が高まります。

暑さを感じたときには、汗をかいて、汗を気化させることで潜熱を奪って身体を冷やそうとしますが、このとき、室の温度が高くなって、かいた汗が気化しにくくなると、蒸れ感が高まって不快を強く感じるのです。

汗といっても、体を流れ落ちる汗(流失汗)や衣服に吸収されてそのまま留まる汗(残留汗)、拭き取ってしまった汗は、体熱を放散する役に立ちません。ですからこれらの汗は、区別して測定する必要があります。同じ気温、同じ湿度でも、着ている衣服の素材によって快、不快の感じ方が違うのは、汗が身体を冷やす働きをしなかった場合です。つまり汗を蒸発させやすい素材でつくられた衣服を着ているほうが、快適だということです。

皆さん、吸水性がいいのは、どんな素材だと思われますか? 木綿という人もいるし、ウールだという人もいますね。液体としての汗の分子は大きく、蒸発するときの汗とは性質が異なっているので、吸水性の良し悪しだけでは、衣服の素材として適しているかどうかを語ることはできません。ウールは自然界で暮らす動物の獣毛ですから揆水性があって、通常の状態では水を吸いません。吸湿性は15%で、天然繊維の中では一番吸湿性のいい素材ということになります。つまり汗をかいても蒸れにくく、雨や水には濡れにくい性質を持つので保温性が高く、寒冷地の衣服素材としては大変適しているということができます。

ちなみに木綿の吸湿性は8.5%、ナイロンは4.5%、ポリエステルは0.4%です。木綿は肌触りがよく、汗をよく吸収するので肌着などには最適ですが、吸水性がよく乾きにくいため、寒いときに濡れると体温が奪われてしまいます。それでも肌触り、耐久性、洗えること、生産性など総合的に考えて、私は木綿は現在でも大変優れた素材であると思っています。

吸湿性の低いナイロンやポリエステルの衣服を、蒸し暑い時期に普段の生活で着ていたら、べたべたと肌にまとわりついて我慢できないほど不快に感じるでしょう。ところが特殊な吸水加工をしたポリエステルは、汗を保持せずにうまく放散させる優れた素材として広く利用されるようになりました。最近のサッカーユニフォームが化学繊維になっているのには、こうした理由があります。生理的にかいた汗を、衣服が積極的に放熱させるような加工法を開発して、素材の可能性を高めているのです。

汗が出てくる汗腺(能動汗腺)は、生後2歳半までに数が決定します。ですから暑い地域に生まれ育った人は、寒冷地の人より汗腺がたくさんあります。こうした意味からも、空調による気温、湿度のコントロールに代表される人工環境は、人間の生理的能力にも、大きな影響を及ぼしつつあるということができるでしょう。

蒸し暑さに対する対処の仕方=文化

現在の市販衣服の布地は、厚さを調整することで、気候に対処するようになっています。しかし日本の伝統的衣服を調べると、布地の厚さではなく通気性のある無しによって、季節に対処していたことがわかります。着物の形は一年を通じて同じですから、布地の織り方、重ね着、綿入れなどによって調整する知恵がありました。私はこうした対処の仕方こそ、「文化」と呼べるものだと思います。

上布《じょうふ》(苧麻《からむし》)、絽《ろ》や紗《しゃ》(絹)は糸間の隙間が大きく、通気性、透湿性に富み、吸湿、吸水性、乾燥性に優れており、張りがあるため肌にまとわりつかないという、高温多湿の日本の夏の風土にぴったりな織り地です。木綿が入ってくるまでは、韓国も日本も麻の文化圏でした。

日本人は、基本的には「家」に対して吉田兼好が言ったように「夏をもって旨とすべし」に通じる、風の道が通る服をつくり上げました。襟元をゆったりと着つけ、袖口、裾から風が抜けます。それだけでは足りずに、脇にまで身八つ口という風穴をつけました。

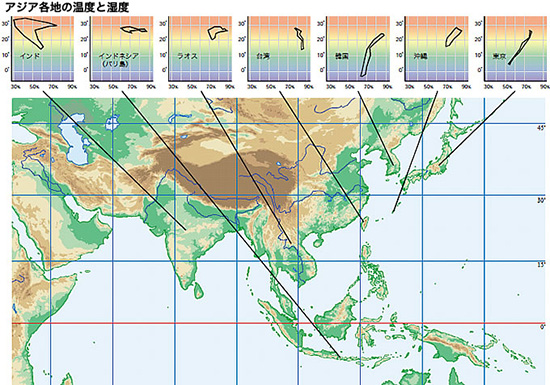

インド人は布を水で濡らして気化蒸発を放熱に利用します。蒸し暑さにも地域によって違いがありますから、各々、長い歴史の中でつくり上げてきた民族衣装が、地域固有の衣服文化を育んできたのです。

逆に寒い地域にあっては人間の適応力のたくましさに感心させられることもあります。ベトナムの山岳地帯は結構寒さが厳しいのですが、それほどの厚着をしないでしのいでいます。フィールドワークで訪れた村では、刺繍を施した円形のスカートが洗濯物として干されていて、一見に値する美しい景色として、私の記憶にいつまでも残っています。

文化としての衣服は常に変化している

しかし現在残っている形が、必ずしも伝統的な民族服ではない場合が結構多いので、誤解されることもあります。

たとえば、ベトナムの現在のアオザイは1744年に即位したグエン・フック・コアット王が、南部の式典や文化の改革に着手し、中部地方の女性の衣服デザインを応用して誕生させた、比較的新しい民族服です。アオザイというのは長い上衣という意味で、アオザイとズボンのスタイルは、その後も全国統一という政治的な思惑に利用されながら、西洋文化とも調和しながら現在の形をつくり上げてきました。

かくいう日本の着物も、今のような外出着、礼服のような着つけが定着したのは、ごく最近のことです。幅の広い帯を胸の高い位置で締め上げて風の通りを塞いでいますし、現在の和服からは「風の道が通る服」という姿は、なかなか理解できないのではないでしょうか。

このように民族服といっても、衣服のスタイルは時代や背景によって、常に変化しているのです。最近は夏に浴衣が流行していて、若い人が思い切り短い丈で着こなしていることを批判する声もありますが、民族服がまったく顧みられなくなるよりは、その時代の感性でアレンジしながら着続けられるほうがいいと思います。現在の帯を強調した和服の着つけ方も、室町時代の小袖姿から考えれば、ずいぶん変化しているのですから。

私は見返り美人図の小袖姿が好きで、若い人にもっと和服を着てもらうには、元禄袖の小袖に半幅帯など、活動しやすいような着つけ方にすればいいのではないか、と思っています。

今年の夏に話題になったクールビズも、10年以上前から提案し続けてきたことで、やっと日の目を見たことをうれしく思っています。でも人間は自分の快適性のためだけに生きられない生き物ですから、背広やネクタイは社会のある階層に属しているという安心感のためにも存在しています。装うことは、社会生活をしていることと同義語なのです。ですから地球環境のためにとか、暑さ対策としてという理由だけでは、なかなかあの上着とネクタイを男性から外させることはできないでしょうね。

そして、今年の夏の提案に多くの人が賛同したのは、スタイルの提案ではなく、考え方の提案が受け入れられたのだと思います。何年か前の省エネルックとして袖を切ったサファリジャケットのような上着には、まったく後に続く人が現れなかったことが、それを証明しています。

また放熱のためのラジエーターの役割を果たす足を、革靴で包むことやめれば、もっと快適なはずです。そういう点では、女性が夏にサンダルを履いているのは、男性にとってさぞかしうらやましいことでしょうね。

(注1)鈴木春信 (すずきはるのぶ 1725年(享保10)〜1770年(明和7年))

江戸中期の浮世絵師。細身、可憐で繊細な表情の女性像で知られる。上方で西川祐信に学び、のちに江戸に出て1756年(宝暦6)ごろから作画を始める。1765年(明和2)、江戸の文化人の間で絵暦が流行し、多色摺版画が完成する。現在では浮世絵と錦絵を同義語と思いがちだが、錦絵は浮世絵版画の種類の一つ。

春信の作品は錦のように美しいということで、錦絵と呼ばれるようになった。春信の絵暦は評判を呼び、没年までの5年間で後世にまで大きな影響を及ぼす一時代を築いた。近所の住人であった平賀源内にも、多色摺版画の方法について示唆を受けたといわれている。

生活者が意識を高めることも大切

素材の性質のところでもお話ししましたが、同じ素材でも糸加工の方法や織り方で機能が変わるように、さまざまな新しい機能を持った素材の開発が、大変な速度で行なわれています。

ハイテク技術の応用は、繊維、糸、布を飛躍的に変化させました。2005年の東京コレクションでも「ファッション工学」という分野で環境とファッション、ITとファッションなどについて、シンポジウムが行われます。

新聞紙上にも紹介された1着何億円という宇宙服は、自分の出した汗や排泄物を循環させて生命を維持できる機構など、1着の服が地球と同じような働きを実現するようになり、衣服はかつてないほどの可能性を課せられています。

一方で、捨ててしまった文化を再評価して、変わってきたことのすべてを肯定していいのか、という考え方も生まれてきました。快適性を求める結果として、高気密、高断熱の家に住み、エアーコンディショニングされた環境で生きることを前提とした衣環境を追求し続けることが、本当に本来の姿なのか、という疑問も上がってきているのです。

私たち日本人は、やはり夏の蒸し暑さをしのぐことに意識が集中しがちですが、今夏のクールビズのことを知ったカナダ人が大変感心して、「我々はウォームビズを真剣に検討しなければ」と言っていたことが印象に残りました。家のつくりやエアーコンディショニングで快適性を調節するのではなく、着ている衣服によって対応するという発想は、クールビズを知るまで考えもしなかったというのです。私はこうした発想の転換も、やせ我慢ではなく、格好よく、楽しんでやることで、一時の流行で終わらせず長く続けてほしいと思っています。

新技術と生活者の意識という両面がバランスをとっていくことの重要性を、私は卒業研究で指導した教え子から教えられました。

おむつの研究は、乳児だけでなく高齢化社会に向かうにあたっての大きな課題となっています。おむつの研究をしたいという学生に、私は「快適なおむつの開発をテーマにしたら」とアドバイスしました。しばらくして「先生、私は快適なおむつの研究はしたくありません」とその学生が言ってきたときには、真意をすぐに理解できませんでした。

現在の紙おむつは、排泄物の水分を特殊なシートを通して内側にある吸水体に吸い込ませますから、肌はサラッとして不快感を感じないようにできています。水が皮膚に点で接することを、特殊シートが可能にしてるのです。しかし、いくら肌がサラッとしていて不快感がなくても、排泄物がそこにある以上、時間がたてば細菌が発生し、おむつかぶれが起きたりします。だから、どれくらいの間隔でおむつ換えをするのが適当なのかを調べたい、と言うのです。これは介護者の都合ではなく、介護される側を主体においた、ともすると忘れられがちな本来の姿勢です。結局、この学生は自分を実験台にしておむつの中の排泄物がどれくらいたつと細菌を発生させるのか、文字どおり身体を張ってデータを集めました。その結果、2、3時間で細菌発生が見られ、現在おむつ交換を6時間おきにしている施設があることは、介護される人にとっては問題であることもわかりました。

技術革新は、人類に多くの恩恵を与えてきました。しかし、その技術革新が誰のために、何のために、ということが置き去りにされることもあります。ですから技術革新が進めば進むほど、使う側の意識が問題になってきます。よく理解して正しく利用するためには、情報を知ることが大切です。小・中学校、高等学校での家庭科の授業は、現在は食が中心となっていますが、もっと住と衣にも目を向けないと、せっかくの技術革新が生活に生かされないことになります。