機関誌『水の文化』66号

文化をつくる

水にまつわる遺産が示す地域における生き方

-

編集部

水神様を祀った山間の集落

「奥会津」と称される福島県の南会津町。一級河川・阿賀川(阿賀野川)の支流・湯ノ岐川(ゆのまたがわ)沿いに車で上っていくと、茅葺屋根の家屋を含む十数軒の家々が現れる。水引(みずひき)という名の集落だ。(日本人は自然を相手にどう生きてきたのか)

集落入口の崖下から水が湧いている。この「水引の清水」の手前に立つ鳥居をくぐって階段を上るとこじんまりしたお社がある。この「山神社」は湧き水のほぼ真上に建つ。通りがかった男性に聞くと、水場の掃除は輪番制ではなく、気づいた人がそのつどきれいにするという。この湧き水に惹かれた3人の猟師が文安年間(1444−1449)に住み着いたのが集落の端緒で、水引の名もそれに由来する。鳥居の手前にある2つの灯籠に刻まれた文字に目を凝らすと、右が享和三年(1803)、左が文化四年(1807)の奉納と記されていた。

集落内を歩く。初秋の空から降り注ぐ太陽の光は意外に強く、汗ばむほど。集落の東を流れる湯ノ岐川は谷底にあって流れは見えない。水の音が響くだけだ。

概論で内山節さんが指摘されたように、日当たりがよい山の中腹で、途切れることなく湧き出る水があり、水害の心配もないという3つの条件に合致している。

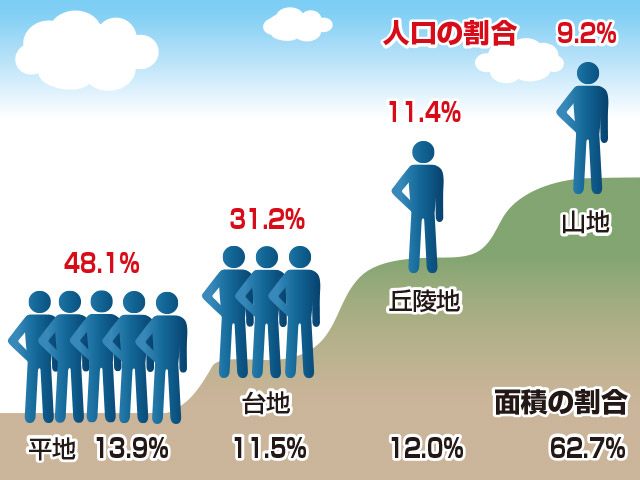

山間に住み、のちに人が増えて集落に収まりきれなくなると、危険をはらんではいるものの新たな土地を求めて移動していった。その結果、近年では総人口の半数近くが低地に住んでおり、台地は約3割、丘陵地は1割強で、山地に住む人は1割に満たない(図)(注)。

(注)

山地=山の多い地。周囲一帯が山である地域。

丘陵地=山頂高度がほぼそろった標高約 300mの小起伏地を指す。

台地=表面が比較的平らで、周囲より一段と高い地形。

低地=海抜の低い土地。また、周囲に比べてくぼんで低くなった土地。

比例して増えてきた耕地面積と人口

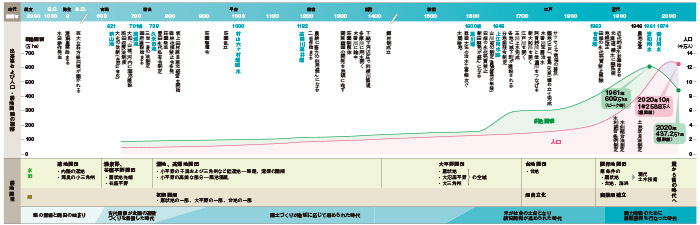

そんなわが国における縄文期以降の農業にかかわる主な出来事と耕地面積、人口の推移をわかりやすくまとめた年表がある。農業土木歴史研究会編著『大地への刻印』(公共事業通信社 1988)に掲載されているものだ。

同書によると、8世紀、人口が500万人から600万人に達したあと人口増が停滞したのは、たび重なる干ばつで飢饉が続発したこと、荘園の収益権が複雑化するだけで開発が進まなかったことが要因という。そして14世紀ごろから市場ができ、特産品の売買、貨幣交換が行なわれ、農民たちの生産が進むと人口も増えていく。戦国大名、幕府による新田開発や河川工事で生産力が高まり、18世紀初頭に人口は3000万人に達する。

この年表を見ると、耕地面積と人口は比例して増えていることが読みとれる。もちろん食生活の改善や木綿の普及による衣類の変化による死亡率の低下といった背景もあるが、人口の急増を支えたのは扇状地や氾濫原における大規模な新田開発と大きな河川の水を利用した灌漑だった。

地域の強い要望が遺産として残る

今回の特集では、命の源である水を得て、有効に使うために先人が生み出した有形無形の知恵と工夫を「水にまつわる遺産」と捉え、地元の方にもご案内いただいた。

米を求めて山腹をくり抜き水路をしつらえ、棚田を築いた青鬼(あおに)集落。水田を広げるために上江(うわえ)用水路という長い水路をつくり、水を分配した高田平野。汚れた水路を地域の人たちが清流に戻した、かつての城下町・甘楽町(かんらまち)。テングサを塩抜きするために、集落ごとに異なる水の利用法を編み出し、守っていた西伊豆の漁村群。山村、農村、城下町、漁村といういわば中世から近世にかけて日本を代表する4つの異なる形態の集落を見たのだが、「昔の人は大変だったんだな」と眺めるだけに終わらない、深いものを感じた。

遺産という響きから連想しがちな、つくられた当初とまったく同じ形態を保っている箇所は、実は少なかった。後世の人がより使いやすくするために、手を入れているからだ。だからといってその価値は下がるものではない。

藩に直訴し、却下されても粘った青鬼集落の先人たち。ボディーガードを連れて江戸に向かい、私財を投じて上江用水路を完成させた下鳥冨次郎(しもとりとみじろう)。誰がつくったかも定かでない雄川堰と石積みの水路を掃除しつづける甘楽町の人たち。洗い場は残してもらわなければ困ると主張して崖下の湧き水を守り、また川を堰き止めて洗う場所を河口に堂々としつらえた西伊豆の漁師たち。そして、かつてこうした土木工事を担ったであろう「黒鍬」と呼ばれる人たち──。

自分の暮らしを守り、集落のみんなが生きていくために、ある時は体を張り、ある時は根回しをし、ある時はしたたかに交渉した。その結果が、水にかかわる遺産として今そこにある。

「なぜ残ったのか、残したのか?」という問いに対する明快な答えはないが、必死になって水を守り、使いつづけるために知恵を絞り、収量を上げるために泥だらけになった先人への尊敬の念、そして昔からあるものを自分の代で絶やすわけにはいかないという静かな覚悟は、どの地域にも共通して感じたことだった。

遺産に秘められた地域の未来像

そうした遺産や遺産を守るための取り組みを見ていて、異なる側面があることにも気づいた。

関川水系土地改良区の方々と話をしていると、「がにあな」という耳慣れない言葉が出てきた。「なんですか、それは?」と思わず食いつく。本来の水路とは別に、こっそり自分の田に水を引き込むためにつくった小さな穴のことだそうだ。用水路の水位が下がると、あちこちに現れるという。想像するに、見つかった時に「これはカニが掘った穴だよ、わしは知らん」と言い訳したのが語源ではないか。

現地を案内していただくなかで「ガニ穴」を目にすることができた。不思議なのは、いわば非合法なその穴がなぜ埋められなかったかということ。「ガニ穴」は本来の取水口のすぐ横に2つあり、丁寧にコンクリートで成形されている。現代になってからは慣行水利権として認められたのだろうが、同時に「客水」という厳しい決まりごとがあった高田平野でそれを許した当時の行政や工事を担当した人たちの温情も感じた。青鬼堰をつくる際にのちのち集落内でもめないようにと80両を差し出した松本藩もそうだが、当時の為政者たちは地域の住民と向き合い、要望に沿おうとしていた。地域の人が力をもっていた裏返しであるのだろうが、ご法度だったとしても見て見ぬふりをする寛容さがあった。

水にかかわる遺産とは、かつての苦労の歴史を語るものでありながら、「教科書には(あまり)載っていないもう一つの歴史」を現代の私たちに伝えるものなのではないかという考えが浮かぶ。

今の社会は、大なり小なり問題はあるけれど、それでもかつてに比べて人の命が軽い世の中ではなくなってきている。とはいえ、今の社会構造が完成形ではないことはみんな知っている。ならばその地に生きたかつての人たちのように、「それは譲れない」と臆せずに言い、「こうであってほしい」とあきらめずに提案してはどうか。

提案するには勉強もしなくてはならないが、かつてガチガチに定められていたはずの身分社会のなかでも、情報を集めて声を上げて手を尽くした住民がいて、厳密には多少危うい部分はあっても大目に見た支配者がいた。双方が主張するところは主張し、譲るところは譲った結果が水にかかわる遺産として残っていることを目のあたりにした今、それは決して不可能ではないと思う。

地域の人が「これが欲しい」と要求した結果が有形の遺産だ。それを生み出し、守ってきたのは形としては残らない知恵や工夫、情熱で、その裏にはよい意味での寛容さ、緩さ、塩梅といったものがあった。水にかかわる遺産は過去を語るだけでなく、転換期を迎えた私たちが地域社会でどう生きるべきかも指し示している。