機関誌『水の文化』75号

「むら」の自治支える小規模集落水道

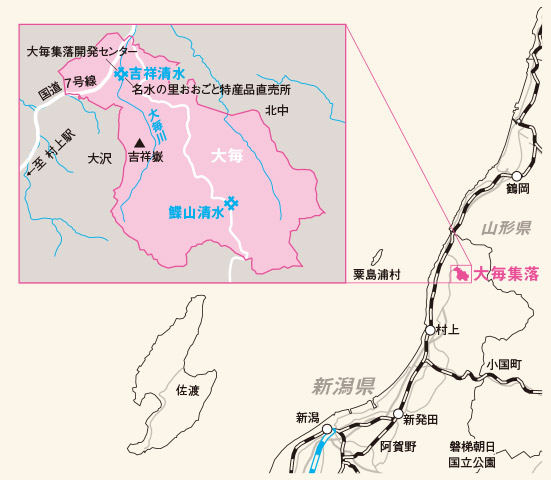

地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、その解決策を提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。3年目は新潟県村上市の大毎(おおごと)集落を対象としています。

大毎集落には5月に訪問している学生たちにミツカンの若手社員3名が合流し、7月29日(一部の学生は7月28日)から31日の2泊3日で、調査のためのゼミ合宿を行ないました。

「小規模集落水道」が大毎集落というむらの自治に対してどのような役割を果たしているのか―ゼミ合宿からわかってきたことを、この研究活動のかじ取り役である野田岳仁さんに記していただきます。

-

-

法政大学 現代福祉学部 准教授

野田 岳仁(のだ たけひと) -

1981年岐阜県関市生まれ。2015年3月早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。2019年4月より現職。専門は社会学(環境社会学・地域社会学・観光社会学)。2023年8月、著書『井戸端からはじまる地域再生―暮らしから考える防災と観光』(筑波書房)を上梓した。

小規模集落水道をめぐる政策的動向

本研究プロジェクトの目的は、なぜ人びとは小規模集落水道を維持し続けるのか、その理由を探ることである。

小規模集落水道とは、近代的な上水道システム(簡易水道含む)の整備されていない地域で、集落独自に小規模な戸数(給水人口100人以下)に給水する小規模水道を指す。該当する人口規模は200万人程度と想定されている。

小規模集落水道をとりまく国の体制整備は急ピッチで進んでいる。高齢化や人口減少による近い将来の担い手不足が懸念されるため、小規模集落水道の代替案として、上水道システムの導入や給水車による送水が検討されている。

厚生労働省水道課は、2023年(令和5)7月に人口減少の続く過疎地への新たな配水手法として、タンク車で水を運ぶ「運搬送水」の指針をとりまとめた。運搬送水は、浄水場と配水池(給水タンク)の間を管路で結ばず、車両で送水する手法である。大規模なコストのかかる管路敷設工事が不要のため、人口の少ない集落への送水に適していると考えられている。

さらに厚生労働省が担っていた上水道に関連する業務は2024年(令和6)4月に国土交通省(水道整備・管理行政)と環境省(水道水質基準策定)への移管が決まった。水をめぐる行政の役割分担は各省にまたがり、複雑だった。国土交通省はこれで上下水道を一元的に所管することになり、半世紀以上続いた縦割りが見直されることになった。これらの動向は歓迎すべきものであろう。

けれども、上水道システムの導入や給水車による送水といった政策的対応について、地元の反応は必ずしも好ましいものではない。前号(「水の文化」74号 小規模集落水道の貨幣交換できない「水の価値」)で論じたように、当該地域の人びとは、人口減少や高齢化が進むからこそ、水道組合の維持管理を通じて培われてきた人間関係の断絶やむらの自治機能の低下を恐れているからだと考えられる。

そこで本研究プロジェクトでは、100年近く小規模集落水道を維持する新潟県村上市大毎集落をとりあげて、小規模集落水道がむら(村落)の自治機能の安定化とどのようにかかわっているのかを明らかにしていく。

そのために、私たちは水道組合の性格と暮らしのしくみを解明する2つのグループを編成し、夏の調査合宿を行なった。今回はその成果からみえてきたことを論じていこう。

小規模集落水道と社会集団の重層性

下記の表のように、大毎集落には7つの小規模集落水道が存在していることがわかった。ただし、すべてが組合と呼ばれるほど組織だった管理がなされているわけではない。

水源はいずれも湧き水であり、水神の掛け軸がなくとも水神の祠があったり、水神を祀っていることは共通する。水神講は大毎水道組合のように女性だけの集まりだったようだが、中町水道組合では男女混合であった。いずれにしても、水神講は水神の掛け軸を飾って共同飲食して、歌ったり踊ったり、それは楽しみだったと懐かしむように語られた。

組合費を徴収しない水道であっても、タンクや配管の不具合が生じた場合にはその都度、費用を徴収する。これらは配管の管理や修繕に充てられるもので、水の利用自体は無料である。

私たちが普段利用する上水道システムでは、水は「商品」であり、上水道は貨幣と交換する「サービス」であるが、大毎の水道はそれとは異なっている。大毎の水道は、貨幣交換できない「コモンズ(共有資源)」という特徴がある。その利用と管理は組合員に限られ、排除性の働くコモンズであることが基本的性格である。

水道を離れて大毎集落をみつめてみると、じつに多様な社会集団が存在している。となり組がもっとも身近な単位であり、10戸程度のまとまりである。かつては冠婚葬祭を担い、忘年会をするものだった。月に一度は組長の家(「ヤド」と呼ばれる)に集まり、むらの運営や日常の悩み事を相談することもあったという。現在では、協議委員という新たな役割がつくられ、各組から基本的には男性を一人ずつ選出する(任期は2年)。協議委員がむらの執行部と組員の橋渡し役となり、総会に掛ける議案を協議する。組長は、月に3度ほど配布物を組員に配布する役割を担い、組のとりまとめを行なう。

年齢集団では、若者組(青年団)は旧山北町全域の青年団に統合され(『山北の民俗4』)、集落の青年団は解散したが、子供組(子供会)、年寄組(老人会)は健在である。近年では中老組にあたる世代の集団が一部の有志でつくられている。婦人会は解散しているが、女性の親睦のグループは複数ある。なかでも嫁入りした人たちだけのグループがあり、知り合いの少なかった時代にはとても助けられたと語る人が少なくなかった。また、男女を問わず気の合う仲間たちとの親睦会が複数あるようだ。

これらに加えて、集落には7つの水道が存在している。さらに戸数最大の大毎水道組合は9つの組にわけられている。

このように、人びとは複数のつながりを持っているのである。7つの小規模集落水道や暮らしにかかわる社会集団の重層性が大毎集落の人びとのつながりの豊かさを支えていることになるのだろうか。

となり組の再編と平準化の論理

この重層性の意味を考えるうえで見逃せないのが、となり組の再編である。

大毎集落では、2010年(平成22)に17組あったとなり組を12組に再編している。その理由は、居住者の減少によって空き家が増え、10戸を下回る組がでてきたためである。

地図を広げて再編前と後のとなり組の構成をみていると気になったことがある。再編前のとなり組には大毎水道組合の組のまとまりは考慮されていなかった。それが再編後になると大毎水道組合の9つの組の構成員が再編前よりもまとまっているようにみえたからだ。

しかし、聞きとりを重ねていくと、水道組合の組を重視して再編したといえるわけではなさそうであった。そうであるならば、人びとが意識をしないほどに、水道組合のつながりが溶け込んでいる可能性も否定できない。けれども、これについては答えをだせる段階ではない。追加調査が必要である。ここでは、となり組はなぜ10戸を下回ってはいけないのかを考えていこう。

じつは、大毎集落のとなり組の組長の任期は一ヶ月である。全国的にみれば、一年の任期とする地域が多いであろう。にもかかわらず、大毎では、毎月組長が交代するのである。そうなると、10戸を下回ってしまえば、年間2回組長を務める家が複数でてくる。それは望ましいことではなく、組の再編を求める声が高まったのである。

オヤっと気になったことのひとつは、この10戸という小さなまとまりの数である。というのも大毎水道組合では、かつて20戸に増えた組を2つにわけて、ひと組あたり10戸にしていたからである。そのためにわざわざ住民が水神の掛け軸を新たに描いているのだ。これはいったいどういうことなのだろう。

このような疑問を抱くのは、現在の地域政策の方向性とは真逆の対応をみせているからだ。

73号(詳細は神奈川県真鶴編第3回を参照のこと)でも述べたように、現在の地域政策は、人口減少や高齢化による担い手不足を考慮して、地域組織を合理化・広域化させる傾向にある。つまり、小さなまとまりをより大きなまとまりへ集約しようとしているのだ。地域組織も農地も水道もこの流れにある。

けれども、大毎集落の社会集団は小さくまとまることにこだわっているようにみえる。

疑問はそれだけではない。となり組の組長はなぜ一ヶ月で交代させるのかということである。

むらのしくみをつぶさに調べていくと、集落運営の基本原理とでも呼べるような性格と無関係ではないことがみえてきた。そのことが象徴的にあらわれている事例をひとつだけあげておこう。

大毎集落は自治会費を細かく階級にわけて徴収していた(注)。記録に残っているだけで、2011年度(平成23)に4階級から2階級(免除があるため、実際には3階級)にしている。1級と2級では3倍近い開きがある。これは各戸の世帯構成や経済状況にあわせて設定されるものである。各戸に「平等」に一定額を求める平等割よりも、各戸の実情を汲み入れた「公平性」を重視した制度といえる。これは見立割とも呼ばれている。つまり、各家の権利と義務(負担)が公平になるように工夫されているのである。これを平準化の論理と呼んでおけば、この考え方がむら運営の基本原理として至る所に貫かれているようなのである。

このことをふまえて、となり組の組長はなぜ一ヶ月で交代させるのかを考えてみると、組長の労働負担を軽減させたり、特定の人物に権力が固定化されることを避けようとしているからだと考えられる。これは権力と労働負担の分散化という工夫でもあるのだ。

過疎地域では人材難ゆえ、世話役や面倒見のよい人物に役職や仕事を固定化させる傾向にある。それが組織の弱体化に拍車をかけることになるのだが、大毎集落はそうならないしくみをつくりだしている。

だからこそ見逃せないのは、これが大毎の自治機能の維持にもつながっていることだ。住民は、毎年一回は必ず組長を経験する。そうなると、必然的にむらの運営に無関心ではいられなくなる。使い古された言葉で似つかわしくないが、これが住民の「主体性」をひきだすしくみにもなっているように感じられるのである。

(注)自治会費の階級

かつては40階級ほどあったという人や5から7階級という人などさまざまではっきりしない。『山北の民俗4』によると6km離れた中継集落では1988年(昭和63)時点で13階級あったという。さほど遠くない数字であろう。

小規模集落水道と「むら」の秩序

さて、ここまでみてくると、問題はこの平準化の論理と水道組合がどのように結びついているのかということである。大毎水道をめぐる動きを確認していこう。

1978年(昭和53)には、旧山北町から簡易水道の水源に大毎水道組合(以下、大毎水道)の水源を充てたいという打診があったが、それを断っている。1993年(平成5)には、「魅力ある集落づくり事業」によって、大毎水道の水を供給した水汲み場「吉祥清水」が整備され、環境省による「平成の名水百選」にも選ばれた。

そして、昨年度の集落の総会では大毎水道の水源地の所有権を購入することを決議している。

大毎水道は、利用と管理のしくみからわかる通り、組合員だけが利用できる排除性の働くコモンズであった。しかし、平成に入ってから水汲み場を整備して、水を不特定多数に開放したり(年間の利用者約2万人)、集落として水源地を購入するなど、大毎水道はむら全体の「コモンズ」となる方向へより質的に変化させている。このような動きもじつは、平準化の論理と無関係ではない。

調査を進めて意外だったのは、大毎水道以外の水道の水源はそれほど安定しているわけではないことである。水道組合の規模が小さくなればなるほど、不安定である。それゆえ、大毎水道の豊かさを羨む声はあちこちで聞かれた。

町村水道でさえ、もともとの水源(いまの瀬戸水道の水源)では水量が乏しかったため、新たな水源を探し当て、さらに農業用水の水源の一部を加えて安定化を図っているのだ。

このような状況にあり、大毎集落はたしかに水が豊かな地域であるものの、その内実を丁寧にみていくと、集落内で水をめぐる格差がないわけでもなかった。

だからこそ近年の動きをみると、大毎水道をむらの「みんなのもの」にすることによって、この格差を是正しようと試みているように考えられるのである。すなわち、大毎水道のコモンズ化とは、各家の権利と義務(負担)が公平になるように調整する平準化の論理と密接に結びついたものなのである。

このように、小規模集落水道の運営には、むらの秩序を支える平準化の論理が貫かれている。これは上水道システムでは決して代替することができないものだ。事実、大毎集落には1978年(昭和53)に簡易水道が導入されているにもかかわらず、人びとの利用は極めて限定的で、小規模集落水道の利用に強くこだわってきたからだ。

そうだとするならば、仮に小規模集落水道を廃止したり、上水道システムに移行することになれば、むらの秩序の切り崩しに直結するだろう。

大毎集落の人びとが小規模集落水道を維持し続ける理由は、水道組合がこのようにむらの秩序の維持と不可分な存在だからではないだろうか。

(2023年7月29~31日取材)

謎解きのような研究活動(編集部)

2023年度の研究対象地域が大毎集落に決まるとさまざまな文献に目を通し、5月には現地を訪問する。しかしテーマは難解だ。会うべき人、聞くべきことは無尽蔵にある。夏合宿の初日から(数人は前日から)学生たちとミツカン若手社員は精力的に動いたものの、夜の討議では調査が不十分であることを野田さんから指摘された。

しかし、2日目になると調査はスピードアップする。水道チームと生活チームが情報を共有しながら、新たな人に会いに行き、一度会った人でも聞くべきことがあれば臆せず会いに行く。日数が限られているのに、調べること、わからないことは数多。その危機感が「迷っている暇はない」とみんなを後押ししているように見えた。

水道組合を一つひとつ調べていくと、事前情報と実態が異なることがわかってきた。そして、となり組をはじめとする重層的な集落構造が徐々に明らかになってきた。そばで見ていて、まるで謎解きのようだった。

大毎集落の夏は暑かったが、汗だくになりながら聞き取りに回る学生たちとミツカンの若手社員も熱かった。これから研究をどうまとめていくのか、期待したい。

![[表]大毎集落の7つの小規模集落水道](../../img/kikanshi/no75/16/img02.jpg)

![[表]大毎集落の7つの小規模集落水道](../../img/kikanshi/no75/16/img12.jpg)