機関誌『水の文化』71号

総論

最大限の努力と工夫で「足るを知る」島暮らし

かつて柳田國男は「島国日本の抱える問題の縮図は島にある」(『離島生活の研究』1966)と記した。島は本土に比べて、変化も比較的ゆっくり進む。なかでも本土から距離のある南西諸島(琉球弧)は、多様な文化・風習が残っているとされる。駒澤大学文学部教授の須山聡さんは奄美群島を長く研究し、日本地理学会の離島地域研究グループで活躍する。2022年(令和4)4月から1年間、奄美大島に滞在し研究とフィールドワークを重ねる須山さんに、加計呂麻島でお話を聞いた。

奄美大島

-

-

インタビュー

駒澤大学文学部地理学科教授

須山 聡(すやま さとし)さん -

1964年富山県生まれ。筑波大学大学院 地球科学研究科 単位取得退学。博士(理学)。筑波大学講師、駒澤大学専任講師、同助教授を経て2006年より現職。専門分野は人文地理学、景観論、離島研究。主な著書に『奄美大島の地域性―大学生が見た島/シマの素顔』(海青社 2014)、『在来工業地域論』(古今書院 2004)、『離島研究Ⅰ~Ⅵ』分担執筆(海青社)など。

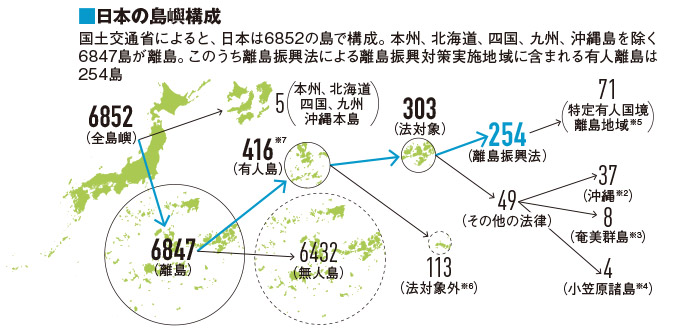

先進地だった近世までの島

そもそも日本自体が「島国」ですが、慣例的に日本の国内法で「島」といった場合は、北海道・本州・四国・九州・沖縄島を除いた島を指します。そのうち名前がついている島は6000程度といわれてきました。しかし、私が国土地理院の地図で調べてみると、先の主要5島を除き、畳一枚程度の岩礁もすべて含めるなら、日本にある島は約11万5000です。数はともかく、西日本の海域に集中しており、瀬戸内海、九州沿岸、南西諸島で約90%を占めます。

目的が地域の解明である地理学の観点からすると、島の最大の特性は「自己完結的な空間」であること。島は周りを海に囲まれているため自己完結性が高く、地域の特徴が顕著に見えやすいのです。例えば、ほぼ自給自足の生活を送っているとしたら、農業と漁業がどのような組み合わせで労働配分されているか、といったことが解明しやすい。

その一方で、島は決して孤立無援ではありません。航空路や海路で他所とつながり、観光客も訪れます。一部の島を除いて、自動車で直に本土と行き来できないため人の出入りがはっきりする。地表面における人間の活動を把握しやすいことも、島を研究する意義の一つといえます。

日本で島をメインの研究対象にする機運が盛んになったのは、日本地理学会に離島地域研究グループができた2000年ごろからです。単体として島を研究しても、私たちが常に考えるのは、島と本土との関係。本土が中心で島が周縁と思いがちですが、そうした構図は明治時代以降の近代化の中で形成されました。江戸時代までは、例えば瀬戸内海の島は廻船の寄港地でしたから、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている大崎下島(おおさきしもじま)(広島県)の御手洗港(みたらいこう)などは潮待ち・風待ちの港として非常に栄え、当時は呉や広島よりもにぎやかでした。

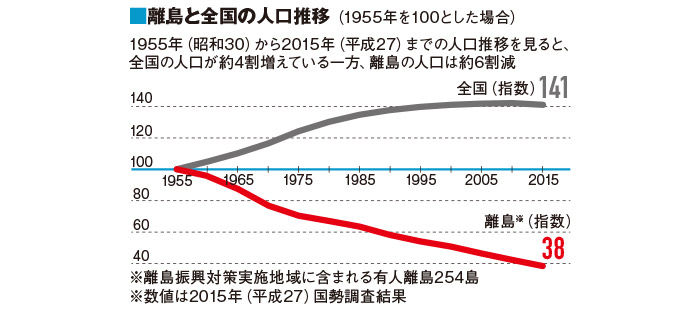

つまり、近世まで島は一種の先進地だったのです。近代化の過程で次第にさびれ、それが戦後まで続いて、今となっては全国的な人口減少、少子高齢化、過疎化の波と歩調を合わせています。

島ごとに異なる水源の確保

利用可能な淡水の有無。これが島での居住を左右する最大の条件です。水源を涵養(かんよう)する陸地の広さも必要なので、必然的に佐渡島(新潟県)や淡路島(兵庫県)のように大きな島が有利になります。

地質的には、古生代~中世代にできた変成岩(へんせいがん)(注1)や堆積岩(たいせきがん)(注2)などで地盤が形成されている島には水が多く溜まります。例えば、堆積岩に花崗岩(かこうがん)(注3)が貫入してできた屋久島(やくしま)(鹿児島県/山に対する畏敬の念が残る「水」の島)には大きな川が何本もあり、豊富な水資源を水力発電に利用しています。対して与論島(よろんじま)(鹿児島県/身も心もほどけるような楽園の水事情)のような隆起サンゴ礁の島は透水性の高い石灰岩質なので雨が降っても地下に浸み込んでしまうため、天水(てんすい)槽などを工夫し、限りある水資源を有効に使っています。

総じて淡水が有り余る島は数少なく、基本的にどの島も水資源の確保に苦心してきました。天水を溜めるのがその方法の一つ。三宅島(みやけじま)(東京都)では屋根に落ちた雨を雨どいで集めて貯水しています。これは伊豆諸島に多く、今でも洗濯に使っているようです。有名なのは青ヶ島(あおがしま)(東京都)。山の斜面をコンクリートで固めて雨を集め、水道にも利用しています。

もう一つの方法は地下水の活用です。宮古島(みやこじま)(沖縄県)では洞窟の地下に水が湧いていて、そこを中心に集落が発達している構造が見られます。宮古島や喜界島(きかいじま)(鹿児島県)には地下水の流れをせき止めた地下ダムがあります。

沖永良部島(おきのえらぶじま)(鹿児島県)には湧水が20カ所以上あり、これらが集落の中心です。50年ほど前まで沖永良部島や加計呂麻島(かけろまじま)(鹿児島県/祭祀の痕跡が残る静謐な島)などでは「ノロ」と呼ばれる女性が祭祀を執り行なっていました。ノロはもともと琉球王朝に命じられた「公務員」。琉球は祭政一致(注4)国家で、王が世俗の世界を、妃が信仰の世界を治めていました。男性と女性がペアになって聖俗を支配するのです。一つの集落のなかで村役人の妻や妹がノロとして祭祀を司っていました。

淡水が出るところに人々が居住し、集落が形成され、祭祀も水源の場所と結びついていたのは、特にサンゴ礁の島でよく見られる空間構造です。奄美群島や沖縄諸島の沿岸部の多くの集落は、扇状地の末端に湧水や井戸をもち、そこが祭祀の舞台になっていました。

与論島や沖永良部島は石灰岩質で水が溜まりにくいため、石灰岩台地に特有のすりばち状のくぼ地「ドリーネ」を四角く区切り貯水池にして農業用水を確保しています。地形を巧みに利用しているところが興味深いです。

(注1)変成岩

すでに存在していた岩石(火成岩や堆積岩など)がマグマによる熱、あるいは地殻変動などの強い圧力によって変化してできた岩石。

(注2)堆積岩

堆積作用によって形成された岩石の総称。

(注3)花崗岩

粗粒で、粒のそろった岩石。主に石英、カリ長石、斜長石、黒雲母からなる

(注4)祭政一致

祭祀(まつり)と政治(まつりごと)が未分化で一致している状態を指す。

サトウキビの安定生産を可能にした安定給水

南西諸島の農業生産の基盤は今でもサトウキビです。元をたどれば、沖縄諸島、奄美群島のサトウキビは、薩摩藩の財政を潤すために栽培強制された植民地作物でした。

砂糖の原料となる日本の作物はテンサイとサトウキビ。テンサイは寒冷地が、サトウキビは亜熱帯地が栽培に適しています。ちなみに日本で使う砂糖のおよそ8割はテンサイ糖です。

サトウキビの栽培にとりわけ重要なのが水。水さえ豊富に与えればサトウキビは育ちます。

基幹作物のサトウキビの収量を上げるため、南西諸島では農業改善事業に注力してきました。1980年代からの灌漑(かんがい)用水路と給水設備の整備によって、降雨量の多寡だけに左右されない安定的な生産が可能になったのです。とりわけ安定給水できるスプリンクラーの導入は画期的でした。

それが最もはっきり見えるのは徳之島(とくのしま)(鹿児島県)。大規模なサトウキビ畑が広がり、スプリンクラー灌漑が整備されています。

ところが常時給水には副作用もあります。赤土流出が起きました。現在、流出量を計測中のようですが、サンゴ礁への影響が懸念されています。海水が濁り、サンゴと共生する植物プランクトン「褐虫藻」が光合成をできなくなり、ひいてはサンゴ死滅のおそれがある。赤土流出に関しても、例えば排水路の末端に沈殿池のような終末処理場を設けることで対処できると考えられます。テクノロジーを適正に使えば、島の環境改善は十分に可能です。

奄美大島や加計呂麻島では、非常に小規模ですが、サトウキビと牛の飼育の複合型循環農業に取り組む事例もあります。サトウキビの残滓(ざんし)で堆肥をつくり圃場(ほじょう)に還元し牛の飼料にもするわけです。また、サトウキビを白糖の原料ではなくそのまま黒糖にして菓子に使うなど、高付加価値化に取り組む農家もあります。

与えられた資源量で最大限の効率を発揮

離島振興法※1によって日本では70年近くにわたり島のインフラ整備に取り組み、今ではすべての島で連絡船が接岸でき、電力・水道などの基本的なインフラは本土と同様に整備されています。離島振興法が当初目指していた「離島の後進性の除去」は、少なくともハード面では達成されました。

ソフト面では、Iターン者の積極的な受け入れや、修学旅行の誘致から始まり島を学びのフィールドにしたり、「山村留学」に取り組む島もあります。

ただし、日本という国全体が特にバブル崩壊以降、前例のない取り組みに挑みにくい「現状維持バイアス」にとらわれる傾向が根強く、島もまた同様です。これをどう打破していくかが今後の課題でしょう。

また、昔から続いている大事なものだから元の形のままで残そう、という考え方にも「現状維持バイアス」がかかっているかもしれません。簡易水道ができて農業用水が整備され、安定的に供給できるのであれば、不安定な自然水源に頼らなくていいし、おのずと水と祭祀との結びつきも薄れていきます。しかし一方で、祭りは集落の求心力として残っているものが多いです。

一例を挙げると、奄美大島に残る赤ちゃんの「初土俵」です。秋の豊年祭と合わせて行なわれることが多いのですが、宇検村(うけんそん)の久志(くし)集落では、2020年(令和2)に久しぶりに赤ちゃんが生まれました。とてもよいことなので「土俵入り」して集落全体でお祝いしました。

そうした祭りのときは、集落を離れた人たちが一時的にせよ戻ってくる。集落の仲間であることを確認するため、祭りは絶対に必要なのです。「水を大切にする」という原初の目的は失われたかもしれませんが、今でも祭りが存続している理由はそこにある。形のみならず存在意義も変わっていくのは当然です。

そうしたことも含めて、島の暮らしに学べる点は、水資源の確保に象徴されるように、与えられた資源量のなかで最大の効率を発揮する工夫が随所に見られることです。それは決して貧しさではありません。

総体的には人口減少が今後も続くなかで、観光客向けの事業などを営むIターン層が定着し、また退職後に「やっぱり生まれ育った島がいい」と帰島して悠々自適の余生を送るUターン層もいます。

限られた条件のもと「足るを知る」幸せが身についた島の暮らしは、しぶといのです。

※1 離島振興法(1953年制定/10年間の時限立法)

(2022年4月27日取材)