水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 「水中のエメラルド」を食す じゅんさい鍋

2024年07月23日

水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回はきれいな水でしか生きられない水生植物の若芽を食す秋田の「じゅんさい鍋」です。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 見えてきたのは「泳ぐ」の多彩さ

2024年07月23日

編集部

「あなたは泳げるの?」と聞かれたら、皆さんはどう答えるだろう?一言で「泳ぐ」といっても、ある人にとっての舞台はプールであり、また別の人にとっては川や海や海底の場合もあり、思いのほか多様なことに気づく。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 「日本最後の清流」で育った川ガキたち

2024年07月23日

「日本最後の清流」と称される四万十川では「沈下橋から飛び込むときは上流へ」など川で遊ぶ時の知恵が文化として継承されていると聞いて高知県を訪ねました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? なぜ180種もの泳ぎ方が?

2024年07月23日

日本には連綿と受け継がれている泳ぎ方があります。それぞれの水域に適した形で発達した「日本泳法」です。茨城県水戸市で継承されている「水府流水術」の歴史的背景をお聞きし、泳法の一部を見せていただきました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? いつまでもあると思うな、学校プール

2024年07月23日

福嶋 尚子 ふくしま しょうこ

千葉工業大学 工学部 教育センター 准教授小中学校のプール授業には意外と思い出が多いもの。ところが今、プールを廃止する学校が増えつつあるそうです。これからの学校プールと水泳教育をどう考えればよいのか、福嶋尚子さんにお尋ねしました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 漁師さんはみんな泳げるの?

2024年07月23日

今回の特集を立案するために話し合っていた時、「漁師さんてみんな泳げるんだよね?」という素朴な疑問が出ました。千葉県の房総半島南部を巡り、海辺で生きてきた人たちに「泳ぐこと」についてお聞きしました。

-

-

-

-

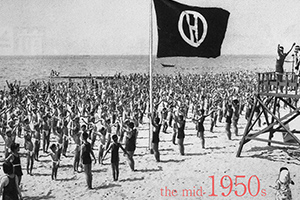

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 泳ぐだけじゃない?! 海水浴の価値

2024年07月23日

畔柳 昭雄 くろやなぎ あきお

日本大学名誉教授 香川大学客員教授夏の季語にもなっている「海水浴」。潮湯治から始まったとされる海水浴の歴史と未来について、海洋建築がご専門の畔柳昭雄さんにお聞きしました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 水を怖れず、侮らず、逆らわない!

2024年07月23日

大阪平野の南、大阪湾に一部を面する堺市に「浜寺水練学校」があります。多くの人々に水泳の楽しさを伝えてきたこの学校の歩みをたどると、日本の大衆に水泳が定着していく過程の一部が見えてくるようです。

-

-

-

-

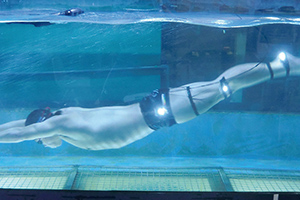

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 「泳ぐ」にまつわる水とヒト

2024年07月23日

高木 英樹 たかぎ ひでき

筑波大学 体育系 教授「泳ぐ」を考える場合、「水」の物性や抵抗を外すことはできません。水中で身体が浮くしくみや、泳ぐのに適した水温と体温の関係などを「水泳・水中運動」に関する力学がご専門の高木英樹さんに解説していただきました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』77号 みんな、泳いでる? 川ガキと共生する 地域の未来

2024年07月23日

村山 嘉昭 むらやま よしあき

写真家公園やプールと同じように川などの水辺を日常的な遊び場にしている子どもたちがいる。彼ら彼女らは自宅から水着姿のままで川へと向かい、友だちやきょうだいと競い合うように泳ぎ、水中へ潜って遊んでいる。

-