水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 白山雪解けの一滴がかたちづくる急流大河 手取川

2024年02月22日

坂本 貴啓 さかもと たかあき

金沢大学 人間社会研究域地域創造学系 講師河川を軸に市民団体やまちづくりの調査研究を行なう坂本貴啓さんが全国の一級河川「109水系」を巡り、それぞれの川が流域の人びと、そして地域社会に及ぼす影響を探る連載です。今回は、坂本さんが河畔で2年間過ごした「手取川」です。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 ウグイが決め手のハレの日のごちそう「お平」

2024年02月22日

水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は自然豊かな只見町で古くから食されてきた煮物「お平」です。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 地域生活の持続性と小規模集落水道

2024年02月22日

野田 岳仁 のだ たけひと

法政大学 現代福祉学部 准教授地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、その解決策を提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。3年目は新潟県村上市の大毎集落で研究を重ねました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 水と棚田

2024年02月22日

西谷 大 にしたに まさる

国立歴史民俗博物館 館長中国雲南省のベトナムとの国境沿いに、者米谷という場所がある。七つの少数民族が高さを変えて住み、各民族で生業が異なっている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 「そば」と「水」の不可分な関係

2024年02月22日

編集部

「そばと水にはどんな関係があるのだろうか」とスタートした本特集。あらためてそばを考えたとき、気軽に食べているのに意外と知らないことが多いのに気づく。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 飯豊山の湧き水が生んだシンプルな「水そば」

2024年02月22日

なかなか食べられないため「幻のそば」と称されたそばのある集落が福島県にある。しかも、一風変わった「水そば」も提供していると聞き、喜多方市を訪ねた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 織物由来の海藻をつなぎに のどごしよい「へぎそば」

2024年02月22日

日本の多様な気候風土は、多彩なそばを育む。北前船と信濃川の舟運がもたらした海藻「ふのり」をつなぎとする新潟県の「へぎそば」を、織物との関係から探る。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 時代によって変わりゆくそば

2024年02月22日

堀井 良教 ほりい よしのり

総本家 更科堀井 代表取締役「更科」はソバの実の芯だけを用いた色の白いそばが特徴だ。創業者の系譜を継ぐ「総本家 更科堀井」九代目の堀井良教さんに、そばと水の関係性や伝統と革新のバランスについてお聞きした。

-

-

-

-

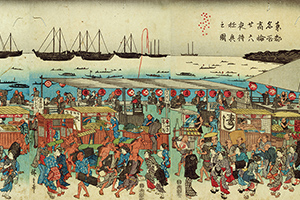

機関誌『水の文化』76号 そばと水 浮世絵から読み解く江戸時代のそば屋

2024年02月22日

日野原 健司 ひのはら けんじ

公益財団法人 太田記念美術館 主席学芸員そばの歴史を振り返るとき、江戸時代を外すことはできない。日野原健司さんに、浮世絵版画から見える江戸時代のそばと人びとの関係性について解説していただいた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』76号 そばと水 水の大切さを知った「そば打ち講習会」

2024年02月22日

編集部

製麺機などを使わず、木鉢や延し棒などの道具を使い、自分の手でこねて、延ばして、包丁で切る「手打ちそば」。いばらき蕎麦の会の協力のもと、編集部がそば打ちを体験した。

-