水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ ウインタースポーツこそ脱水には気をつけて

2023年06月30日

石橋 彩 いしばし あや

東洋大学 健康スポーツ科学部助教冬場は、冬特有の脱水リスクがある。寒冷地でしかも高地で行なうことが多いウインタースポーツ。その選手らに食事や水分補給に関して指導している石橋彩さんに、冬の脱水リスクやその回避方法を聞いた。

-

-

-

-

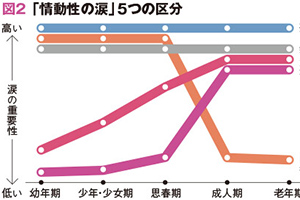

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ なぜ人は涙するのか「アダルトクライング」を考える

2023年06月30日

石井 悠紀子 いしい ゆきこ

東京大学大学院 教育学研究科 教育心理学コース 博士課程 遠藤研究室体内から排出される水分の一つに「涙」がある。涙は単なる「水分の排出」なのだろうか。大人が泣くこと=アダルトクライングの機能について研究している石井悠紀子さんに話を聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ 給水が満たす「体」と「心」

2023年06月30日

暑い夏も寒い冬も日々走りつづけるランナーたちは、水分補給をどのように行なっているのだろうか。長距離走に取り組む大学生たちのトレーニング現場を訪ね、給水方法や日ごろの体調管理について探った。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ 世界で最先端をゆく日本の暑さ対策研究

2023年06月30日

長谷川 博 はせがわ ひろし

広島大学大学院人間社会科学研究科教授スポーツ科学で得た知見は、競技者のパフォーマンス向上に資するだけでなく、人びとの生活に役立つ。運動生理学、特に温熱生理学を追究し、暑さ対策に取り組む長谷川博さんに聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ 熱中症を理解して「水」の摂取で予防する

2023年06月30日

目加田 優子 めかた ゆうこ

文教大学健康栄養学部 管理栄養学科 准教授昨今は気温が40℃を超える地域もある。私たちはどのように気をつけて日々過ごせばよいのだろうか。目加田優子さんに、熱中症の予防につながる水の摂取と望ましい食生活などを聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ 海から陸へ上がり発達した体液調節機能

2023年06月30日

鷹股 亮 たかまた あきら

国立奈良女子大学 生活環境学部 教授水は体内でどのように機能しているのか。水がなぜ体に必要なのかという基礎知識、そして体液を調節する代表的なメカニズムについて、鷹股亮さんに聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』74号 体に水チャージ 水の動線に自分を重ねて

2023年06月30日

茂木健一郎 もぎ けんいちろう

脳科学者フルマラソンをもう10回近く走っている。小学校2年の時、ふと思いついて校庭のトラックをぐるぐる回って以来、なぜか走るのが好きになってずっと趣味のランナーを続けている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』73号 芸術と水 「水」と「移住者」から捉えた真鶴のコミュニティ

2023年02月24日

野田 岳仁 のだ たけひと

法政大学 現代福祉学部 准教授地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、その解決策を提案する研究活動「みず・ひと・まちの未来モデル」。2年目は神奈川県の「真鶴町」を舞台に...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』73号 芸術と水 京水菜でいただく はりはり鍋

2023年02月24日

水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、京野菜の「水菜」を用いた関西の冬の風物詩「はりはり鍋」です。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』73号 芸術と水 遙かなる大海原を越えて

2023年02月24日

斎藤 善之 さいとう よしゆき

以前アメリカに滞在する機会があり西海岸の港町を調べて歩いた。その際念願だった西海岸に漂着した日本人漂流民の足跡も訪ねてまわった。江戸時代の漂流事件は400件余り知られているが...

-