水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 水は何処に

2021年07月16日

沖 大幹 おき たいかん

七つの海の数倍もの水が地球内部には含まれていて、マントル対流を滑らかにしながら水自身も地球表層と深部とを循環しているとか、惑星進化から推測すると地球のコアにも大量の水が含まれているのではないか、と...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 水や土と私たちをつなぐ果実という存在

2021年07月16日

今夏、日本として20番目の世界文化遺産に登録される見込みとなった「北海道・北東北の縄文遺跡群」。その構成資産の一つ「三内丸山遺跡」を訪ねたことがある。さまざまな竪穴住居が並ぶなか、ひときわ目立つのが復元された大型掘立柱建物跡だ。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 ふだんの暮らしにもっと果実を

2021年07月16日

中川たま なかがわ たま

料理家季節ごとに多種多様な果実が手に入る日本で、もっと食べる機会を増やすにはどうしたらよいのか。果実を食材と捉えてさまざまなレシピを提案する『季節の果実をめぐる114の愛で方、食べ方』の著者である料理家の中川たまさんに...

-

-

-

-

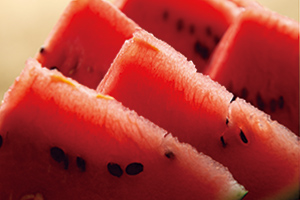

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 台地で育つ、甘いスイカ

2021年07月16日

千葉県は熊本県に次ぐスイカの産地だ。なかでも富里市は関東ローム層の土で水はけがよく、昼夜の寒暖差が大きいため、糖度の高い実がなる「すいかの里」。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 ミカンをもっと知って、食べてほしい!

2021年07月16日

冬にこたつで食べるミカンほどおいしいものはない。そう思っていたが、和室が減り、こたつを使わなくなり、ミカンも存在感を失っている。ところが、そんな潮流に逆行するように、ミカンの消費量を増やそうと知恵を...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 食べることで世界を救う「果実」

2021年07月16日

中野瑞樹 なかの みずき

フルーツ研究家果実の消費が増えると、砂漠化や地球温暖化などの環境問題の解決につながる―そう気づいて独自の研究を進め、「フルーツ中心にほぼ果実だけの食生活」を4300日以上、約12年間続ける一方、講演などで「フルーツ食」の...

-

-

-

-

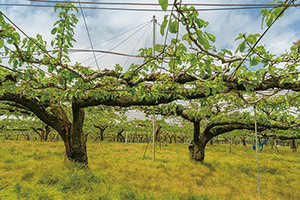

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 川が運んだ肥沃な土から

2021年07月16日

新潟市南区の白根地区は、江戸時代から果樹栽培が盛んで、新発田藩主にナシを献上した記録もある。ここは日本有数の大河・信濃川とその支流・中ノ口川に挟まれた氾濫原だが、それを逆手にとってナシや西洋ナシを育ててきた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 暮らしを支えた東北の果実

2021年07月16日

片山寛則 かたやま ひろのり

神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター 准教授岩手県を中心とする北東北に、現代のナシとはかなり異なる様相の小さなナシが残っている。宮沢賢治の童話「やまなし」で描かれているように薫り高い在来種だ。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 研ぎ澄まされた日本の果樹栽培

2021年07月16日

「日本の果実は甘くておいしい」。海外からもそう評価されているという。それはどのような背景があるのだろう。「果実と水」の関係性や国内の果樹栽培の現状、今後期待される果物などについて、国立研究開発法人 ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 石器時代のクリから現代のオレンジまで

2021年07月16日

梶浦 一郎 かじうら いちろう

一般社団法人園芸学会 元会長五感を刺激し、幸福感をもたらす「果実」。果実は水分を多く含み、生長するにも水とは切っても切れない関係にあるが、その歴史や文化的な変遷はどうなっているのか。2008年(平成20)に果実文化や歴史を含めて幅広く...

-