水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 「ローカル」「ソーシャル」「スロー」を希求する成熟社会の若者たち

2021年11月25日

広井 良典 ひろい よしのり

京都大学 こころの未来研究センター教授今の若者は、地域や自らの地元への意識や関心が高いといわれているが、その背景には何があるのか。社会保障や環境、医療、都市・地域に関する政策研究から死生観などを巡る哲学的考察に取り組む広井良典さんは、日本における若者への社会保障などの支援がきわめて手薄だと危機感を抱いている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 「100年後の水を守る」ために、私たちが今すべきこと

2021年11月25日

橋本 淳司 はしもと じゅんじ

水ジャーナリスト国内外の水問題とその解決方法を取材してメディアから発信するだけでなく、高校や大学で水に関する教育にも取り組んでいる水ジャーナリストの橋本淳司さんに、若年層に対する教育の重要性などについてお聞きした。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 「学びの場」をきっかけに抱いた水への興味

2021年11月25日

国連が定めた「持続可能な開発目標(SDGs)」に各国が取り組んでいる。何を大事にすべきか人びとの価値観が揺れ動くなか、1995年以降に生まれたZ世代の意識を知りたいと考えた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 水道水を見直す活動に自ら飛び込んだZ世代

2021年11月25日

かつて駅などに水飲み場があったような記憶はあるが、今は喉が渇けば自販機やコンビニで飲みものを買うのが習慣化している。そこで、誰もが気軽に利用できる水飲み場や給水機、マイボトルに無料で水を入れてくれる店舗などの「給水スポット」を増やして環境負荷を軽減

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 伝統工法「三和土」を用いた世界中で使える集水工法

2021年11月25日

「水のノーベル賞ジュニア版」とも呼ばれる「ストックホルム青少年水大賞」。2020年、青森県立名久井農業高等学校在学中に応募し、見事グランプリに輝いた若者たちがいる。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 日本のあたりまえが通じない「水問題」と高校生たち

2021年11月25日

東北地方の北上川と東南アジアのメコン川をフィールドとして、「世界の水問題解決への取り組み」をテーマに研究を続ける宮城県仙台二華高等学校。「水」について多方面からアプローチを試みる生徒たち、そして指導にあたる教員に話を聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 生活意識調査から探る「Z世代の水意識」とは?

2021年11月25日

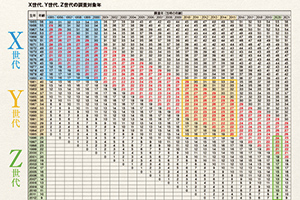

ミツカン水の文化センターは、1995年から毎年6月に「水にかかわる生活意識調査」を実施し、集計結果を発表している。Z世代が生まれたのは、くしくも生活意識調査がスタートした年とほぼ同じだ。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』69号 Z世代の水意識 未曾有の大震災の狭間で

2021年11月25日

山岡 義典 やまおか よしのり

市民社会創造ファンド 理事長マーケティングの世界では、Z世代が注目されている。1990年代中ごろから2010年初頭に生まれたデジタル・ネイティブの人たちだ。今の年齢ではおおむね10代から20代半ばまで。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 地域社会の未来を水場から考える

2021年07月16日

野田岳仁 のだ たけひと

法政大学 現代福祉学部 准教授「みず・ひと・まちの未来モデル」は、地域が抱える水とコミュニティにかかわる課題を、将来を担う若者たちがワークショップやフィールドワークを通じて議論し、地域へ提案する研究活動です。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』68号 みずみずしい果実 全国の里川を歩いてみよう!

2021年07月16日

古賀 邦雄 こが くにお

古賀河川図書館長 水・河川・湖沼関係文献研究会日本の川はいくつ流れているのだろう わが国には、どのくらいの数の川が流れているのだろうか。日外アソシエーツ編・発行『河川大事典』(1991)には石狩川を始めとして約2万6000の河川が収録され、一級河川、二級河川...

-