水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 船乗りから学ぶ地球との向き合い方

2020年10月16日

外航船で日本人船員の穴を埋めているのは外国人船員だ。日本の外航海運企業の船舶「日本商船隊」(約2400隻)に乗り込む船員5万5408人のうち、もっとも多いのはフィリピン人で70%を超えている。次がインド人で7%となっている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 海から得る感覚と共存への道

2020年10月16日

内野加奈子 うちの かなこ

「海の学校」代表 NPO法人土佐山アカデミー理事かつて地球上の海を巡った伝統的な船では、「飲料水(真水)」をどう扱っていたのか。また、何を指標に航海していたのか。ハワイの伝統航海カヌー「ホクレア」のクルーとして歴史的な「ハワイ―日本」の航海も経験した内野加奈子さんに、海上生活やそこから感じたものについてお聞きした。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 次世代の育て方

2020年10月16日

外谷 進 とや すすむ

独立行政法人 海技教育機構 企画調整部部長 航海科長 船長 工学博士島国・日本にとって「海」はライフライン。海上輸送は貨物量(重量ベース)で99%以上を占める。だから船員を育てることはきわめて重要だ。では、次世代を担う学生たちをどう教育しているのか、そして船上における「水(真水)」への意識づけをどのようにしているのか?

-

-

-

-

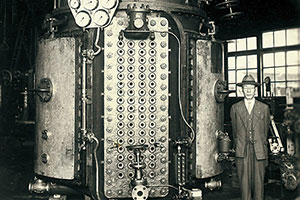

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 海上輸送の歴史

2020年10月16日

庄司邦昭 しょうじ くにあき

東京海洋大学名誉教授船は時代とともに大きく様変わりした。特に幕末から明治期以降の近代・現代の専用船化は驚くべきものがあった。船が次第に多様化していく歴史的な経緯を、東京海洋大学名誉教授の庄司邦昭さんに語っていただいた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 船乗りたちに安心を

2020年10月16日

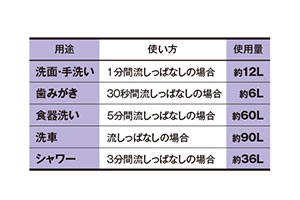

船上の生活における真水は貴重な存在だ。かつて飲み水や調理に用いる水以外は海水が使われていたが、海水を真水に変える造水装置が普及したことで、大型の貨物船やフェリーでは真水が常に確保できるようになった

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 赤道を越えても腐らない水

2020年10月16日

横浜港と並び、日本を代表する貿易港である「神戸港」。その名は世界各地の船乗りたちの間でよく知られていた。理由は「赤道を越えても腐らない」といわれた「水」にある。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 乗組員の水を確保する術

2020年10月16日

安藤 樹 あんどう たつき

日本郵船株式会社広報グループ報道チーム大型船の運航における最高責任者は船長だ。では船長を助けているのは誰か?一等航海士である。水の確保をはじめとする基本的な実務は、一等航海士が担っている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 船を動かす「集団の力」

2020年10月16日

航行に際して乗組員をまとめ、指揮する船長は、洋上におけるすべての事柄に責任を負うきわめて重要な存在だ。だからこそ周囲は尊敬の念を込めて船長を「キャプテン」と呼ぶ。船長経験者で、今は東京湾の水先人として活動する久葉誠司さんに、

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 世界を行き来する船乗りたち

2020年10月16日

逸見 真 へんみ しん

東京海洋大学教授 一級海技士(航海) 博士(法学)船に乗り込んで仕事をする人たちのことを一般的に「船乗り」あるいは「船員」と呼ぶ。ここでは船長の職務権限、船内規律、船員の労働条件を定めた「船員法」が対象とする大型船で働く船員に着目した。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』65号 船乗りたちの水意識 海を道に変えた祖先たち

2020年10月16日

海部陽介 かいふ ようすけ

人類進化学者地上を歩くとき、私たちは誰かが整えた道の上を歩く。しかし海に道はない。海上では、船乗りが自分で道を定める。陸上の道は、どこかの目的地へと続いている。対照的に、海は世界のあらゆる陸地とつながっている。

-