水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 桶と樽に見る、人の営みと時間軸

2019年12月13日

水を汲んで運ぶ。あるいは水そのものを溜めておく。そして水も混ぜて貯蔵することで別の何かを生み出す??。今回の特集では、そんな多面的な役割を長年担ってきた桶と樽を取り上げた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 体になじむ木の風呂桶

2019年12月13日

中村好文 なかむら よしふみ

建築家いろいろな素材を選べる立場にある建築家は、風呂桶(浴槽)をどう考えているのか?木造住宅を数多く手がけ、自身で「コウヤマキの風呂桶」もデザインしている建築家の中村好文さんに話を聞いた。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 現代の容器と熱エネルギー

2019年12月13日

藤井 実 ふじい みのる

国立研究開発法人 国立環境研究所 社会環境システム研究センター 環境社会イノベーション研究室 室長桶と樽の主材は木なので最終的には自然に還るというイメージがある。では、その桶と樽を受け継いだプラスチックなどの素材を用いた容器について、3R(リユース、リデュース、リサイクル)の観点からどう捉えたらよいのだろうか。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 米国生まれの木製水槽が生き残る理由

2019年12月13日

ビルやホテルなど多くの人が集まる建物に用いられる「受水槽」。鉄筋コンクリート製、鋼板製、合成樹脂製など多々あるが、「木製水槽」も使われている。例えば、首都圏の空港には直径10m、高さ5mを超える木製の受水槽が据えられている。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 安定した水供給を支える現代の巨大水桶

2019年12月13日

地上に設けて浄水を蓄え、地域への配水量を調整する役割を担う水槽が「配水塔」だ。川崎市上下水道局はコンクリート製配水塔に代わり、同局として初となる「ステンレスタンク」を選択した。ステンレスタンクは

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 薫り高きウイスキーを熟成する日本の樽

2019年12月13日

フランスをはじめとする海外で、日本製のウイスキーが「ジャパニーズウイスキー」として注目されている。ウイスキーの味を左右するのは樽だ。小規模ながらジャパニーズウイスキーとして世界に名をはせるのは、埼玉県秩父市に蒸留所を構えるベンチャーウイスキー

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り しょうゆ蔵の宝を引き継ぐ木桶たち

2019年12月13日

瀬戸内海に浮かぶ小豆島。人口2万7000人ほどのこの島ではしょうゆ製造が盛んで約400年もの歴史をもち、さらに今も木桶が数多く使われている。

-

-

-

-

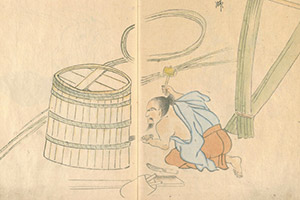

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 江戸時代の日本を支えた桶と樽

2019年12月13日

小泉和子 こいずみ かずこ

家具道具室内史学会 会長,生活史研究家,昭和のくらし博物館 館長,重要文化財 熊谷家住宅館長今ではあまり使われなくなったが、桶と樽はかつて人の暮らしや産業と密接な関係があった。特に江戸時代から昭和初期までは日本を支える存在だった。その桶と樽を、民具という観点ではなく、社会経済史から読み解こうと、

-

-

-

-

機関誌『水の文化』63号 桶・樽のモノ語り 美しい船

2019年12月13日

樋口直哉 ひぐち なおや

作家 料理家昨年、愛知県岡崎市で八丁味噌を製造している「カクキュー」(合資会社 八丁味噌)の蔵を訪れた。八丁味噌とは大豆100%で仕込んだ豆味噌の一つで、岡崎城から西へ八町(約800m)離れたところにあった八丁村で醸されていた味噌を指す。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』62号 再考 防災文化 日南二都の文化プラットフォームと異文化の風 ――宮崎県日南市 油津・飫肥

2019年08月08日

人口減少期の地域政策を研究する中庭光彦さんが「地域の魅力」を支える資源やしくみを解き明かす連載です。

-