水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 工業高等専門学校の心意気 鶴岡工業高等専門学校

2011年11月08日

本橋 元 もとはし はじめ

鶴岡工業高等専門学校機械工学科教授 博士(工学)2010年(平成22)10月16〜17日、山梨県都留市において、第1回小水力サミットが、「流れる水で地域が輝く」をテーマに開催された。初日のシンポジウムとパネルディスカッションに続き、2日目は「自治体の課...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 小水力発電の巨人 織田史郎

2011年11月08日

沖 武宏 おき たけひろ

株式会社イームル工業 顧問農村を電化し、振興するという志を持って、戦後の日本で、小水力運動を展開した人がいます。それは、三段跳びで日本に初の金メダルをもたらした織田幹雄さんの実兄、織田史郎さん。石油は地球の限りある資源だし、まして...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 地域密着型資源の可能性

2011年11月08日

古谷 桂信 ふるや けいしん

環境フォトジャーナリスト生活環境主義の視点から、写真を撮り、文章を書いて発表してきた古谷桂信さん。その心に、ぐっと迫ってきたのは、小水力発電でした。小さな水の流れが力を秘めている。そのこと自体は間違いのない事実。しかも、物理的な...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 小水力の底力

2011年11月08日

編集部

前回、私たちが小水力発電を特集したのは(『水の文化』28号)、CO2削減のための救世主になり得るのでは、という期待からだった。自然エネルギー推進の中で、小水力発電の評価が不当に低いことも気がかりだった。急...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 小水量発電の未来とは

2011年11月08日

小林 久 こばやし ひさし

茨城大学農学部地域環境科学科教授 農学博士小水力発電の中でも100kW以下のマイクロ水力にこそ、できることがある、と言う小林久さん。マイクロ水力には、かつての村の鎮守の神社のような役割があってそれはエネルギーを地域に取り戻す希望だ、と考えています...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 ダム文学の探求

2011年11月08日

古賀 邦雄 こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会日本のダム(堤高15m以上)は、約2700基が築造されている。その用途は江戸期までは灌漑用水が主で、明治期以降は水道用水、水力発電、工業用水が加わり、さらに、近年これらの用途に治水目的を含めた多目的ダムが...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 ものづくりの底力

2011年11月08日

廣林 孝一 ひろばやし たかかず

株式会社スカイ電子代表取締役社長生産拠点の海外移転による、日本国内でのものづくりの空洞化。長年、日本の経済基盤を支えてきた中小企業は、厳しい状況に陥っています。スカイ電子の廣林孝一さんは、そんな逆境を逆手に取って、技術力によって、新機軸...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』39号 小水力の底力 体系的にみた水利権

2011年11月08日

宮﨑 淳 みやざき あつし

創価大学法学部教授法律ができる以前から、人は水を利用し、また、水を利用するための秩序を形成してきました。歴史的・社会的に生成されてきた水利用の権利は、地域社会の慣習に基づいて成立しているため、慣行水利権と呼ばれています。消...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 記憶の重合

2011年08月03日

編集部

近年、地図人気が高まっている。明治期の旧版地図と現代の地形図を重ねたものを持って歩き、土地利用の変遷を楽しむなど、地図の魅力は新たな広がりを見せている。ルネッサンス以降、地図は近代化して科学に組み込まれ、...

-

-

-

-

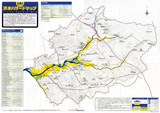

機関誌『水の文化』38号 記憶の重合 ハザードマップと空間認知

2011年08月03日

岡本 耕平 おかもと こうへい

名古屋大学大学院環境学研究科教授 博士(地理学)空間認知の力は、自然環境や生活文化の違いに影響され、その技能は、使わなければ衰え、鍛えることも可能、と岡本耕平さん。実は、ハザードマップは個別につくられているために、統合して読み解く力が求められ、自分のも...

-