水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

樹皮を漉(す)く 〜二つの「ヒ」と水が生み出す化学変化と物理変化〜

2010年07月26日

明松 政二 かがり せいじ

造詣作家植物をありのままに生かす紙漉に魅せられて、この道に。やがて興味は紙原料の楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)を超えて、風土に根差した植物、身近にある植物へと発展していきました。いずれを用いても、紙漉という...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム シビックプライドと地域ブランド

2010年07月15日

橋爪 紳也 はしづめ しんや

大阪府立大学21世紀科学研究機構教授 同大学観光産業戦略研究所所長 大阪市立大学都市研究プラザ特任教授近代化の中で、世界の各都市は同じような地域づくりをしてきました。グローバルスタンダードな都市はできたけれど、風土とか地域の歴史といった文脈を失ってしまった、と橋爪紳也さんは言います。ツーリズムは、単に観光...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 手永制度が育んだ肥後人気質

2010年07月15日

金子 好雄 かねこ よしお

東海大学産業工学部環境保全学科 准教授熊本の豊かな水は、「水使いの仕組み」と「肥後人気質」をも育んできました。持続可能な開発が求められる昨今、「肥後人気質」が力を発揮する時代が到来したように思います。ツアーがツーリズムに昇華するために、まずは...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 小金井市中央商店街<br /> 「六地蔵のめぐみ 黄金の水」マイ蛇口を持って深井戸天然水を飲もう

2010年07月15日

小金井市中央商店街

JR中央線の武蔵小金井駅南口から、徒歩3分。小金井市中央商店街を過ぎ、小金井街道と連雀通りが交差する前原坂上交差点を左折すると、六地蔵と井戸があります。「商店街っていっても、みんな通り過ぎちゃうよね。みん...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 景観資源は誰のものか 産業の変遷と景観保全

2010年07月15日

藤村 美穂 ふじむら みほ

佐賀大学農学部准教授阿蘇をフィールドとして、生活環境主義の視点から景観を見つめた藤村美穂さん。「使いながら守る」ことが難しくなった草原をいかに維持・保全していくのか。解決への第一歩は、「人間の営み」を大切にすることにあるのか...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 《熊本の水循環》

2010年07月15日

古賀 邦雄 こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会夏目漱石は29歳のとき、第五高等学校教授として熊本に赴任した。桃山様式の回遊式庭園や江津湖周辺の散策を楽しんだことであろう。漱石は水前寺公園の水景を眺め〈湧くからに流るゝからに春の水〉の句を残し、また高浜...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム ブラックツーリズムのススメ 水俣市久木野ふるさとセンター愛林館の提言

2010年07月15日

沢畑 亨 さわはた とおる

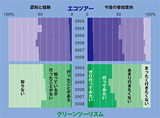

水俣市久木野ふるさとセンター 愛林館館長新しいツーリズム・地域活性策として有望視される「アクアツーリズム」。実際にアクアツーリズムと謳っている例はまだないが、これに先行するグリーンツーリズムは、農林水産省や環境省にも推奨され、各地で行なわれてい...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム ツーリズムは功罪を超えるか

2010年07月15日

徳野 貞雄 とくの さだお

熊本大学文学部 総合人間学科 地域社会学教授受け入れ側にとっては地域活性化、訪れる側にとっては日常からの解放として、期待を集めるグリーンツーリズム。しかし「スローライフ」は忙しく、「グリーンツーリズム」は落とし穴だらけ、それ自体は反対でないけれど、...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 水文化と結びついた旅

2010年07月15日

大隅 一志 おおすみ かずし

(財)日本交通公社 観光調査部主任研究員価値観や旅行への要望の多様化に伴い、着地側から発信される旅行商品が増えています。従来のマスツーリズムに比して、ニューツーリズムは多品種小ロット。ニーズは増えてきているものの、マーケティングなどに課題を残し...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』35号 アクアツーリズム 戦略的な水資源

2010年07月15日

小嶋 一誠 おしま いっせい

熊本県総務部市町村総室長熊本地域では豊かな地下水資源を戦略的に保全・活用することを目的とした行動計画(熊本地域地下水総合保全管理計画)を作成しました。上水道としての活用はもとより、観光資源として、また農林水産物から工業製品に至る...

-