水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

第8回里川文化塾 浦安市の震災と上下水道

2012年11月02日

蛇口をひねれば水が飲める。用を足したら水洗できる――。ふだんその存在を気にもとめない上下水道ですが、地震などの災害が起きて使えなくなると、かけがえのないありがたさに改めて気づきます。第8回里川文化塾では、東日本大震災による液状化現象で大きな被害を受けた千葉県浦安市の上下水道...

-

-

-

-

第7回里川文化塾 楽しみながら学ぶ『水の防災プログラム』をつくるためのワークショップ

2012年11月02日

東日本大震災を受け、地域住民の災害時の“水”にかかわる問題への関心は高まっています。「津波」、「洪水」、「液状化」から、地震で水道が止まってしまった際の「生活用水確保」まで、災害時の水に関する問題は多岐にわたります。この企画では、板橋区成増地域を舞台に参加者全員でまちを歩き...

-

-

-

-

森林の物質循環を水から解き明かす〜「森林水文学」から分野を超える連携がカギ〜

2012年10月23日

大手 信人 おおて のぶひと

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授森林水文学(しんりんすいもんがく)をご存じですか?これは、森林を巡る水のダイナミクスを追究する学問です。森の中では、多様な物質が水という〈乗りもの〉に乗って循環しています。森林水文学の成り立ちから森林の水と物質の循...

-

-

-

-

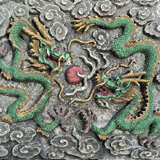

第6回里川文化塾 龍と亀 日本の治水術と中国の治水史

2012年08月24日

人の暮らしに欠かせない川は、恵みと厄災の両面を持つ存在です。人の暮らしと川が心理的に遠い存在になっている現在、距離を縮めて〈新たな里川〉を地域に復活させるには、温故の知恵が大切ではないでしょうか。今に伝わる数々の〈水の伝説〉には、人が川と折り合いをつけながら暮らしてきた知恵...

-

-

-

-

糸島市の小水力発電産官学の取り組み

2012年08月24日

福岡県糸島市

2011年(平成23)に創立100周年を迎えた九州大学は、福岡県西部の糸島地域〈伊都キャンパス〉に2019年(平成31)の移転完了を目指し、学生・教職員約1万8700人の移転を進めています。糸島市は2010年(平成...

-

-

-

-

第5回里川文化塾 二ヶ領用水フィールドワーク

2012年07月27日

多摩川の二つの取水口から川崎市ほぼ全域を流れる総延長32kmの用水路があります。今は各所で水辺の散策路として親しまれているこの水路は「二ヶ領用水」といい、南関東最古の農業用水でした。第5回里川文化塾では、実際に二ヶ領用水の一部を歩き、江戸時代から現在まで連綿と続く人と水との...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』41号 和紙の表情 越前和紙の息使い

2012年07月27日

編集部

越前に頼めば、何かできる。そんな、面白い和紙の企画が続いています。近代的な印刷技術の導入で、印刷効率に優れた洋紙にその座を譲って久しい和紙。全国各地に散らばる和紙産地の危機的状況がささやかれる中、活路を求...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』41号 和紙の表情 近世出版事業の隆盛と和紙需要

2012年07月27日

藤實 久美子 ふじざね くみこ

ノートルダム清心女子大学文学部准教授 文学博士史学科で学んだ藤實久美子さんですが、社会学科や新聞学科にも惹かれるほど、メディアの問題に関心があったそうです。その興味が、江戸時代に大きく発展した出版メディア〈武家の名鑑〉への研究を深いものにしました。近...

-

-

-

-

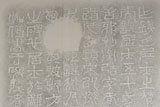

機関誌『水の文化』41号 和紙の表情 石碑を写す拓本の妙技

2012年07月27日

河合 荘次 かわい しょうじ

日本拓本家協会副会長河合荘次さんは、拓本が単なる模写ではなく、拓本家の個性と芸術性の表現だということを、教えてくれました。水で紙と墨を使いこなすことによって、実現される匠の技です。拓本はまた、その時代のありのままの姿を写しま...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』41号 和紙の表情 伝統産地の和紙ソムリエが語る 和紙の今昔物語

2012年07月27日

杉原 吉直 すぎはら よしなお

(株)杉原商店代表取締役 和紙ソムリエ越前和紙の産地には、10代目がたくさんいます。杉原吉直さんも、その一人。火事で記録が焼失したために、わかっているだけで10代目の継承者です。その長い歴史で最大の危機にある現在、和紙ソムリエを標榜しながら、...

-