水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 こだわり素材で生き残りをかける水産市場の目利き

2008年08月18日

福元 勝志 ふくもと かつし

株式会社ニチレイフレッシュ 執行役員 水産事業副本部長 水産品販売促進グループリーダー冷蔵倉庫管理からスタートし、「漁労部門を持たない大手水産会社」として水産品の買いつけや流通を担ってきたニチレイフレッシュ。200海里規制に始まり、日本人の食の変化、世界のシーフード志向など、水産業界も大き...

-

-

-

-

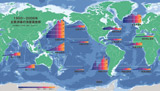

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 水産資源の見える化『乱獲の経済』の破綻危機を認識する

2008年08月18日

井田 徹治 いだ てつじ

共同通信社科学部次長海に囲まれた島国日本。豊かな生態系に恵まれて、魚食文化を育んできたはずの日本で異変が起きている、と警告するのは環境ジャーナリストの井田徹治さんです。その異変を見えなくしている「からくり」を見据えることが、...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 ブリの街道 豪雪を越えて運ばれた海の幸

2008年08月18日

胡桃沢 勘司 くるみさわ かんじ

近畿大学文芸学部教授越中・富山における浜値が、米1斗ブリ1本。それが信州・松本に運ばれると米1俵ブリ1本になったといいます。(ブリ1本の価格が、玄米4斗分に相当)今でも「ブリがないと正月が迎えられない」と信州人に珍重されるブ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 第22回水の文化楽習実践取材 県民と漁業者が一丸で守るハタハタ文化 禁漁で資源を回復

2008年08月18日

編集部

目の前の魚を捕らないことで、ハタハタの資源回復を果たした秋田県漁業協同組合。回復後も守り続けている厳しいルールは、世界でも例のない卓越したものです。現・代表理事組合長の杉本八十治さんが、その苦渋の決断に結...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 《コモンズとしての里海》

2008年08月18日

古賀 邦雄

昔から日本人は、自然界の動植物、魚族を獲得することによって生きてきた。生業である適正な林業、農業、漁業の発展があり、豊かな物質文明を享受してきた。東北芸術工科大学東北文化研究センター編『季刊東北学第5号〜...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 魚食文化と漁業資源管理

2008年08月18日

編集部

店頭からバターが消えた。飼料の高騰や従事者の高齢化といった複数の理由によって、経営が成り立たなくなった酪農農家が生乳の生産調整を行なったためだ。200gで200円台後半という価格設定も、本来かかるコストを...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 準菜食民俗の憧れ 魚食文化 日本人の生食嗜好

2008年08月18日

奥村 彪生 おくむら あやお

伝承料理研究家「魚離れ」と言われながらも、回転寿司とスーパーマーケットの刺身コーナーは盛況の様子で、日本人の魚食文化が、少し偏ってきているように見受けられます。日本人の生食への憧れは、どこからきたのか。「日本人は本来、...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』29号 魚の漁理 つくり育てる漁業 三重県伊勢市 独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所

2008年08月18日

編集部

通称200海里規制と呼ばれる取り決めが公布されたのは、1977年(昭和52)。「沿岸12海里から沖合は公海とする」という、それまでの海洋法にのっとった漁業のあり方を、根幹から揺るがすものとなりました。養殖...

-

-

-

-

EU加盟で適地適作が進むスペインの水事情 〜多様な気候風土と寛容さと多文化〜

2008年07月11日

中川 功 なかがわ いさお

拓殖大学政経学部教授ラテンアメリカの大土地所有制度の研究から、スペインへ、そして同国の農業経済と外国人労働者と興味の幅を広げていった中川功さん。日本人とはまるで違う気質にカルチャーショックを覚えながらも、「水を大切に使う仕組みづくりは...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 市場原理を利用した気候変動回避への取り組み 排出量取引の現状

2008年04月10日

阿部 敏明 あべ としあき

ナットソース・ジャパン(株) アドバイザリーユニット トランザクションユニット地球温暖化の原因とされる「温室効果ガス」の排出抑制の手法として、注目を浴びる排出量取引。しかし、その仕組みが正しく理解されていない場合も見受けられます。排出量取引の仲介・コンサルティングを専門に行なう、ナ...

-