水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) エネルギー自立型から供給型へ 地域小水力発電のポテンシャル

2008年04月10日

小林 久 こばやし ひさし

茨城大学農学部地域環境科学科准教授。農学博士。小水力発電を活用したエネルギー自立型農村。夢のような話ですが、日本の水路が持つポテンシャルを考えれば、決して実現不可能なものではありません。地域の特性を活かした村づくりに携わってきた小林久さんが、その可能...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 永続地帯指標から見る小水力と地域づくり 中山間地はエネルギー先進地域

2008年04月10日

倉阪 秀史 くらさか ひでふみ

千葉大学法経学部総合政策学科准教授現代社会が抱える諸問題を解決するために、再生可能資源を基盤とする経済社会に徐々に転換していく必要がある、と提言する倉阪秀史さん。「永続地帯」という指標を用いて地域が持つポテンシャルを「見える化」していく過...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 水路を「共の論理」で運用する 水路をエネルギーの路へ

2008年04月10日

三野 徹 みつの とおる

滋賀県立大学客員教授 京都大学名誉教授日本の風土に合った水利インフラとして千年以上にもわたる歴史を持っている水路。日本には、大小合わせて40万kmものの農業用排水路が張り巡らされていますが、これらは食糧生産のために安定した水を給排水すると同時...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 水、土、木、無心になれるもの

2008年04月10日

永島 敏行 ながしま としゆき

米づくりも15年になって、注目されるようになったけど、それほど大義名分があって始めたことじゃない。もともと旅館のうちの子供だったから、食の有難さや大切さ、料理して食べることに関心があったんです。田んぼにか...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) ミニ発電でくるくる地域づくり 〈長野県大町市〉NPO地域づくり工房

2008年04月10日

編集部

マイクロ水力発電で、地域おこしに取り組んでいる市民団体があります。地域の個性を生かした仕事おこしをしよう、と旗揚げした「NPO地域づくり工房」の小水力発電への取組みに学びます。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 《水路》 水と食糧とエネルギーの根幹

2008年04月10日

古賀 邦雄 こが くにお

古賀河川図書館長 水・河川・湖沼関係文献研究会真の国際交流、国際貢献とは、一体どのような活動を指すのだろうか。それはパキスタン、アフガニスタンの戦火の中で、1984年(昭和59)から医療サービスを続ける「ペシャワール会」の活動にみることができるようだ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) みたか水車博物館 働く水車が伝える水のポテンシャル

2008年04月10日

小坂 克信 こさか かつのぶ

「動力革命」の立て役者だった水車は、食糧増産と産業発展の陰の功労者。当時の最先端のテクノロジーを体現していました。1897年(明治30)の統計では全国で6万台を数えた水車も、動力が蒸気、電気へと転換し、河...

-

-

-

-

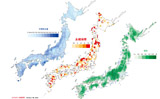

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 小水力の包蔵力

2008年04月10日

編集部

石油の値上げが、家計を直撃している。ガソリンや灯油の高騰のみならず、輸送費などのコスト増が消費財の価格に跳ね返ってきているのだ。化石燃料が枯渇資源だということは、以前からわかっていたことだ。近年はそれに加...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』28号 小水力の包蔵力(ポテンシャル) 小水力発電の普及は住民参加型の発電所運営が鍵 環境を自分たちの力で守るエコ意識

2008年04月10日

(財)新エネルギー財団

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、化石燃料に替わる新しいエネルギー源を調査・研究し、国内外の情報を日本に普及させる活動を行なっているのが、財団法人新エネルギー財団(NEF)です。「日本の風土に適し...

-

-

-

-

トイレを使わない人々にトイレを使ってもらうのが課題 〜安全な水供給に乗り出す日本の国際協力現場〜

2008年02月14日

石川 剛生 いしかわ たけお

独立行政法人国際協力機構(JICA)

地球環境部水資源・防災グループ水資源第2課長日本は水を利用するために膨大な知識・技術・文化を蓄積してきました。それは現在、安全な水にアクセス出来ない11億人の人々にとって有益な参考となるはずです。折しも今年2008年は国連国際衛生年。海外の現場では、どのよう...

-