水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 屋根から雨に思いを馳せる 雨をしのぐ屋根 外に誇る屋根

2004年09月21日

石田 潤一郎 いしだ じゅんいちろう

京都工芸繊維大学教授日本では、雨露をしのぐということが住宅の最大の要件です。原始住居では屋根と壁は一体で、寒さをしのぐというウェイトが高かった。縄文時代までは現代よりも寒かったのでしょう。旧石器時代は葉っぱがついたままの生木...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 『都市の水循環』発刊から四半世紀を振り返る 個人下水道という発想の現在

2004年09月21日

佐藤 清

株式会社テクノプラン 建築事務所 (元・東京都江東区役所)私たちは「健全な水循環」という言葉を、現在ではあたりまえのように使っています。水循環という言葉が、「健全な」という評価を伴って用いられるようになったのは1980年代になってからのようです。おそらくもっとも...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 雲が風を呼び、風が雨を連れてくる 海に生きる観天望気

2004年09月21日

山田 吉彦 やまだ よしひこ

日本財団海洋グループ長『天気で読む日本地図』は、天気についての言い伝えアンケートが出発点です。全国の海事関係者にご協力いただいて、海に生きる人々に伝えられている観天望気について書きました。長崎県平戸に松浦史料博物館というミュー...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 雨はどこへいくのか

2004年09月21日

編集部

大江健三郎の小説に『「雨の木」を聴く女たち』がある。「『雨の木』というのは、夜なかに驟雨があると、翌日は昼すぎまでその茂りの全体から滴をしたたらせて、雨を降らせるようだから。他の木はすぐ乾いてしまうのに、...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 天気予報官の前をみるこころと判断 忘れられない 雨の話

2004年09月21日

倉嶋 厚 くらしま あつし

気象エッセイスト日本人の思いからすると、「天気が良い」は晴れのこと。ことわざ大辞典にも「雨の降る日は天気は悪い」と書いてある。つまり、雨は悪いと思われているのです。ポーランドでは「私がいないと私を求め、私がいると私の前か...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 透水性舗装と排水性舗装はどこが違う 雨を通す道路舗装

2004年09月21日

登 芳久 のぼり よしひさ

著述業・元日本鋪道株式会社勤務道路の歴史は古く、紀元前2600年ごろにエジプトのピラミッド建設用に道を造ったことがわかっています。また、舗装も紀元前1600年ごろにはクレタ島で敷き詰めた石をモルタルで固め、両側に排水溝を備えたものがあ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 《俳句・短歌》

2004年09月21日

古賀 邦雄 こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会湧き出づる水の重さよ原爆忌(下江悦子)夏の水はさらさらと軽いが、この水は重すぎる。俳人中原道夫は「いつもなら喜々として市民の喉を潤す水でさえ、この忌まわしい日ばかりは、軽々と出られない重圧感を感ずるであろ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 雨に思えば

2004年09月21日

沖 大幹 おき たいかん

東京大学生産技術研究所助教授「雨の日の方が、心が落ち着く気がして好きです」そりゃ雨の日よりも晴れた日のほうが断然いいに決まっていると思い込んでいた高校生の僕は、当時応援していたアイドル歌手のこの一言を雑誌で読んでびっくりした。カーペ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』17号 雨のゆくえ 日常に非日常を生み出す雨の緊張感 表現される雨

2004年09月21日

芳賀 徹 はが とおる

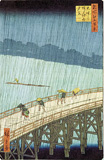

京都造形芸術大学学長・東京大学名誉教授歌川広重の浮世絵に「大橋あたけの夕立」という見事な絵があります。あのように見事に雨を描ききっている例を西洋に探してみても、思い浮かびません。フランスなどは雨自体が少ないし。19世紀になって日本の絵画がフラ...

-

-

-

-

江戸時代・岡と浜をめぐる水産の社会史 〜房総半島に見る漁民の生産・流通・村落〜

2004年08月30日

後藤 雅知 ごとう まさとし

千葉大学教育学部助教授テレビで江戸の時代劇に馴れ親しんだためか、江戸時代というと農民や町人の姿がすぐに思い浮かびます。では、漁民はどのような暮らしをおくり、魚を取り巻きどのような商いが行われていたのでしょうか。学生の頃から、漁師町の史料...

-