水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 見直される乾燥地帯の水利システム 貴重な水を運ぶカナート

2002年12月06日

小堀 巌 こぼり いわお

国際連合大学上級学術顧問 元日本沙漠学会会長水が豊富といわれる日本で、私たちは、現在の水道や用水のシステムを当然のこととして受け止めてきました。しかし海外に目を転じると、水資源に乏しい国や地域はいくらでもあります。ではそのような水が貴重な土地では、...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 暮らしに根差す、井戸と用水 郡上八幡の水緑空間

2002年12月06日

渡部 一二 わたべ かずじ

多摩美術大学環境デザイン学科教授水道が100%普及したにもかかわらず、用水を生かし、井戸や湧水を使い分けて暮らす都市、それが郡上八幡(岐阜県郡上郡八幡町)です。渡部一二さんは、70年代後半〜80年代にこの町を調査し、水と多様な縁を結ぶこ...

-

-

-

-

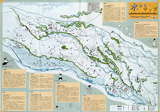

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 水みちと会話する地図の下の探検フィールド 聞き取り調査で井戸体験、井戸文化を伝える

2002年12月06日

水みち研究会

井戸も湧水も、普段は見えない水です。こんこんと湧き出る水の美しさに、人々は不思議な力を感じ大切に奉ってきました。そんな井戸や湧水が地下でどのように流れているのか、どういう経緯で地上に涌いてくるのかを調べて...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 紅茶の水色

2002年12月06日

小関 由美

13年前の1989年、私は1年ほどロンドンで暮らしていた。幼い頃から外国に対する憧れがあり、それは食いしんぼうの私ゆえ、食べものから始まったように思う。東京・御徒町のアメ横で、小さな露店の輸入菓子専門のお...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 水道は当然か

2002年12月06日

編集部

交通システム、流通システム、システム家具・・・。世の中にはいろいろなシステムがある。システムは人がつくったものであるから、それをコントロールする考え方を必ずもっている。中でも水道は厳格な考え方を要求するシ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 私にとっての水の文化

2002年12月06日

荒俣 宏 あらまた ひろし

翻訳家評論家小説家最近、自分の中で一つのキーワードが浮かんでいる。「水芸」というのである。水の文化は、河川の埋め立てのような土木工事に始まり、治水・利水、さらには茶の湯や名水に至るまで、実に多種多様の分野があり、これを選ん...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 住民が自分たちの水道を造り、治めていた時代があった。 近世城下町に見る水道の知恵

2002年12月06日

神吉 和夫 かんき かずお

神戸大学工学部助手私たちは水道水に大きな恩恵を受けています。ライフラインを確保する立場から「水道は公営事業」というのが、現代の水道法で定められた原則となっています。しかし近代以前の日本には「自分の使う水は自分で治める」とい...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 阪神淡路大震災 蛇口の水が止まった時

2002年12月06日

小林 郁雄 こばやし いくお

株式会社コー・プラン代表 阪神淡路大震災記念 人と防災未来センター上級研究員1995年(平成7年)1月17日から7年余りが経過しました。この日早朝に起きた阪神淡路大震災は6千数百名の死者、3万5千名の負傷者、20万戸の倒壊家屋という大惨事となりました。日頃はあるのがあたりまえと思...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』12号 水道(みずみち)の当然(あたりまえ) 近い水、遠い水

2002年12月06日

嘉田 由紀子 かだ ゆきこ

京都精華大学教授、 琵琶湖博物館研究顧問、 水と文化研究会世話役日本中にあまねく近代水道が行きわたったのは意外と新しい。日本で最初に近代水道がはいったのは、明治20年の横浜であり、そのあと、東京、大阪、神戸など、沿岸域の大都市に「衛生」を目的とした近代水道が普及した。...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』11号 洗うを洗う 清潔感を洗う

2002年09月17日

編集部

京都・清水寺を訪れると、音羽の滝で水を飲む人々の姿を見ることができる。アルミのひしゃくを使い、みんなが代わる代わる水をすくい取って飲む、日本ではおなじみの風景である。しかしよく考えてみると、抗菌グッズが売...

-