水の文化を知る

水と自然の記事一覧

-

-

-

機関誌『水の文化』58号 日々、拭く。 「拭く」行為に宿る精神性と宗教性

2018年03月15日

山折哲雄 やまおり てつお

宗教学者/評論家生活するうえで、大多数の人が無意識のうちになにかしら拭いている。ならば、「拭く」行為には、水気をとる、汚れを拭(ぬぐ)い去るということ以外に何か意味があるのではないか―。これが今回の特集の出発点だった。そ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』58号 日々、拭く。 掃除の変化と「拭く」のゆくえ

2018年03月15日

永井良和 ながい よしかず

関西大学社会学部教授 現代風俗研究会会員「三種の神器」という言葉がある。1950年代半ばの「電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気掃除機」がその嚆矢(こうし)だが、電気掃除機は掃除にかかる労力を軽減した。今は自走式の掃除機さえある。今回のテーマ「拭く」を...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』58号 日々、拭く。 質にこだわらずにはいられない文化── オリーブ・しょうゆ・ジェラート(香川県小豆郡小豆島)

2018年03月15日

中庭 光彦 なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授人口減少期の地域政策を自治体などに提案する中庭光彦さんが、「地域の魅力」を支える資源やしくみを解き明かす連載です。今回は瀬戸内海に浮かぶ小豆島を訪ねました。

-

-

-

-

機関誌『水の文化』58号 日々、拭く。 「拭くシート」から見える日本事情

2018年03月15日

花王株式会社

近年、汗を拭いてさっぱりするシート、そして化粧を落とすために顔を拭くシートの普及が目立つ。こうしたシートはひと昔前にはなかったもの。その開発された経緯や背景を探ると、日本人特有のニーズや好みが見えてくるか...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』58号 日々、拭く。 「雑巾がけ」の速さを競う勇者たち

2018年03月15日

Z-1グランプリ

愛媛県西予市宇和町では、全国的にも珍しい「雑巾がけ」のレースが毎年開催されている。その名も「Z-1グランプリ」。Zとはもちろん「雑巾」の頭文字だ。主催は西予市商工会青年部。いったい、どのようなレースなのか...

-

-

-

-

アクアツーリズムから探る「水と人」の付き合い方

2018年02月13日

野田 岳仁 のだ たけひと

立命館大学 政策科学部 助教琵琶湖の北西部に位置する滋賀県高島市の「針江(はりえ)集落」に足しげく通い、ここを基準点にしながら各地で進められているアクアツーリズムの現場を訪ね歩く研究者がいます。立命館大学政策科学部助教の野田岳仁さんです。地元...

-

-

-

-

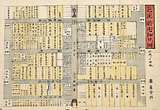

第5回 発見!水の文化

江戸の水辺街歩き(深川編)

2017年12月18日

今回は、「江戸の水辺街歩き~深川編~」を開催しました。江戸時代に埋め立てが進んだエリア「深川」は幕府の船庫が置かれたり、物流のターミナルになったりと、様々な役割を果たしていました。現在は面影が残っていないところもあ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』57号 江戸が意気づくイースト・トーキョー 変わることを恐れない浅草人のプライド―― 隅田川 とうろう流し

2017年11月17日

水質浄化が進み、さらに人々の憩いの場となる親水テラスが整備された隅田川。その吾妻橋のたもとで毎年8月に行なわれるのが、12年前に復活した「隅田川とうろう流し」だ。関東大震災や東京大空襲などで亡くなった方々...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』57号 江戸が意気づくイースト・トーキョー 知られざる遊女たちの実像―― 新吉原遊郭最新研究

2017年11月17日

横山百合子 よこやま ゆりこ

国立歴史民俗博物館 教授かつて色街や遊郭は、川や海、橋といった水辺に多く存在していた。こうした場所について民俗学の分野では数多(あまた)の研究がなされている。浅草の外れにあった江戸唯一の公認遊郭、新吉原も四方を堀で囲まれた場所だ...

-

-

-

-

機関誌『水の文化』57号 江戸が意気づくイースト・トーキョー できたての熱々を味わう島豆腐

2017年11月17日

水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回はしっかりと食べごたえがあり、チャンプルーなどに多用される沖縄ならではの食材「島豆腐」を取り上げます。一丁が約1kgもあり、できたての温かな状態で販売...

-